■触れてはならぬもの

今回は「エンジンに超音速気流を当ててはならぬ」という重要な条件について説明します。これもまた衝撃波が絡む問題であり、超音速機が旅客機のような単純なエンジンポッドを採用できない理由でもあるからです。

さて、前回も見たように機体周辺の音速気流は何かに触れると必ず衝撃波を生み出します。当然、エンジン吸入ファンに音速気流がぶつかっても同様です。なのでここに音速気流が当たると衝撃波が強烈な振動を引き起こし、さらに高速回転しているファンブレードがエンジンとダクト内部に衝撃波をまき散らして内部構造を破壊する可能性が出て来ます。

写真はマッハ2超えの戦闘機、F-104に積まれていたJ-79エンジン。

よって音速超えの機体の空気取り入れ口では、

「エンジン直前に至るまでに気流を音速以下に減速させる」

という点が絶対必要条件となって来るのです。

そうは言っても音速を超える強烈な気流を減速させるのは簡単ではありません。

ではどうするの、と言うと衝撃波背後の空気の壁を利用するのです。そしてその対策は同時に「衝撃波背後の高圧空気を効率よく取り込む」構造に繋がる、という点も見て行きましょう。

ちなみに音速気流を当ててはいけないものとして、他にも主翼と尾翼がありますが、この点については「F-22への道」で既に説明したので、ここでは取り上げませぬ。

■衝撃波による減速

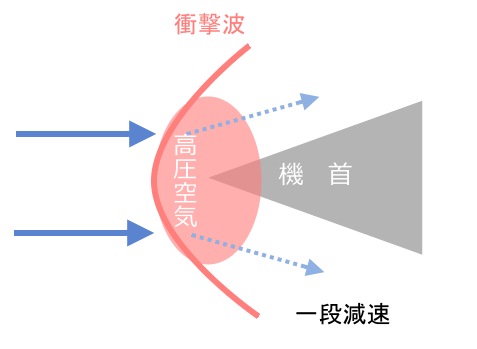

機体で最初に音速気流に接触するのは、機首先端部です(機体側の座標軸から見れば周囲の空気は全て音速を超えた高速気流)。よってまずここに衝撃波が生れ、その背後には前回説明したような高温高圧の空気の壁が生じます。

こんな感じですね。

衝撃波背後の高温高圧の空気は、まさに空気の壁ですから、音速気流がこれを通過するとエネルギーを奪われます(突破のための圧力に変換し消費される)。運動エネルギー=動圧を失えば流速は落ちますから、衝撃波の壁を通過した気流は減速する事になるのです。これが音速超えの機体における気流減速の基本原理となります。とりあえず機首部だけで減速を行うこれを一段減速として置きましょう。

ただしこれで奪える運動エネルギー=動圧には限度があります。

通常、高速になるほど衝撃波背後の壁も高密度化するのですが、同時に気流も高速化されるため減速の効果は薄れます。マッハ2クラスになると、機首部の衝撃波を通りに抜けても、気流は余裕で超音速を超えているはずです。当然、そんな速度の気流をエンジンまで導くわけにはゆきませぬ。

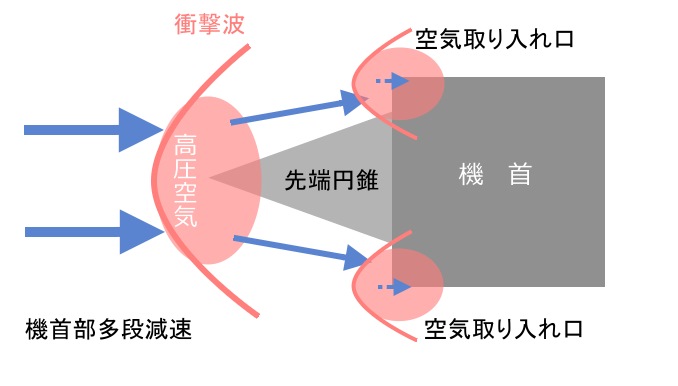

ではどうするか、というと、その気流をもう一度どこかにぶつけ衝撃を生み、再度減速させるのです。それこそが近代戦闘機ではおなじみとも言える以下のような構造です。

機首部の後ろに胴体から飛び出すような形で空気取り入れ口を設け、そのフチ部に音速気流をぶつけて衝撃波を生み、再度、気流の減速を行います。先の一段減速に対し、これを多段減速と呼ぶことにしましょう。

近代超音速戦闘機のほとんどがこの構造を持つのは、皆さんご存じの通りです。写真はF-14を上から見たところ。

ただし、もっと簡単に多段減速を機首部だけで行ってしまう方法もありますから、これも見て置きましょう。

ソ連のMig-21やイギリスのライトニングが採用していた構造で、機首先端に大きく鯉のぼりのような口を開け、その中に先端円錐を入れてしまうものです。この構造だと機首部から飛び出した先端円錐の先で最初の衝撃波が生じ、直後の空気取り入れ口のフチで次の衝撃波が生じるので、これも多段減速構造となります。

そして以上のように空気取り入れ口前で衝撃波を生み出すようにすれば、その背後の高温高圧空気を美味しくいただけますから、この構造はエンジン出力増大に必要な高温高圧空気を取り込む対策にもなっているわけです。まさに一石二鳥の構造、と言えます。

機首部多段構造の代表例、Mig-21。

これは最も合理的な設計で、ある意味理想的なんですが、その構造上、機首部に大型レーダーなどの電子機器が積めませぬ。その欠点から以後の採用例は少ない設計となっています。Mig-21の場合、当初はレーダーの搭載予定が無かったゆえの採用とも言えます(後に搭載する事になるが)。

ちなみにMig-21はマッハ2越えを目指した機体なので、二段階だけでは気流の減速が不十分でした。

そのために円錐の根元に段差があり、最高速度に近い状態では、そこで最後の衝撃波を発生させて三段階の減速ができる構造になっています。

さらに低マッハ数とマッハ2近い超音速では衝撃波発生の最適位置が異なるため円錐構造は可動式となっていて前後に動きます。すなわちMig-21も可動式空気取り入れ口を持つ機体の一つなのでした。

先端円錐は超音速以下だと写真のように引っ込んだ位置で固定で、音速突破後は、マッハ数が上がるに連れて徐々に前方にせり出して来ます。ただし写真はかなり初期の機体で、後期の生産型とは空気取り入れ口周辺の構造がやや異なるのに注意。

その発展形というか、いいとこ取りをしたのがヴォート F-8でした。

ある程度の大きさのレーダーが入る機首先端部を確保し、その下に空気取り入れ口を開けたのです。これで二段の多階減速を可能としました。しかも機首直後なので境界層分離の工夫も不要です。

ただし固定式なので、マッハ1.8辺りを超えると気流の減速と衝撃波背後の高温高圧の空気取り込みが追いつかなくなります。よって、そこが限界速度となりました。

でもって、その限界突破を狙ったのが例のXF8U-3における空気取り入れ口、元祖DSIであり、先にも述べたようにDSIというのは本来は可動部無しでマッハ2を超えられる空気取り入れ口を目指したものでした。なのでF-35のアレは厳密にはDSIではない、という事になるわけです。

ちなみにこのF-8式の多段減速の正統な後継者がF-16です。

写真はF-2ですが、基本的に同じ構造なので問題無し。

御覧のように最初の衝撃波を発生させる機首部の後ろに空気取り入れ口があります。これだけ後ろになってしまった理由は乱流境界層のお話で説明した通りですが、その結果取り付けられた、開口部上にある境界層分離板に注目。これ、空気取り入れ口より前に飛び出しており、実は二段目の衝撃波はここで先に発生します。その後、空気取り入れ口の下で三度目の衝撃波を造るので、三段の多段減速となっているのでした。

こういった三段減速については、次のページで、もう少し詳しく説明いたしまする。

さて、以上の説明から、これらの構造を取り入れる必要がある超音速機では、旅客機式のエンジンポッドの搭載が不可能なのは理解できるでしょう。

大口径のエンジンポッドは空気取り入れ口の設計としては理想形なんですが、この巨大な開口部と短いダクトではエンジンが音速気流の直撃を受けまてしまうため、音速以下の機体でしか使えない構造なのでした。

ただし主翼から釣り下げ式にしちゃったお馬鹿さん超音速機としてB-58があります(笑)。

なんでこんな構造にしたの、といえば設計陣が無知でマヌケだったからとしか言いようがない機体なので、無視していいでしょう。そもそもこの機体設計、超音速を目指しながら、エリアルール1号を採用してますし…。ただし釣り下げ式エンジンポッドと言っても外からエンジンが見えるような単純なモノではありませぬ。

極めて長い構造であり、旅客機のものとは完全に異なるのは一目で判ると思います。実際、これは超音速戦闘機の胴体を主翼下にぶら下げたような構造なのです。ちなみにエンジンポッド中心部に見えてるのはMig-21と同じ可動式先端円錐ですから、ある意味、Mig-21の四頭立て馬車のごとき構造とも言えます。