■音速でも飛ぶために

ここで音速を超える気流の中だと通常の主翼では飛べない、という既に見た問題の解決策を考えましょう。

音速の気流にぶつかると主翼周辺に衝撃波がバンバン生じてしまうためベルヌーイの定理が成立しない、気圧の高圧部分が主翼周辺にに生じるため、まともに揚力が稼げなくなる、それに加えて乱流の嵐となって、抵抗が激増して普通に飛べなくなります。では、現実の音速機はどうやって飛んでいるのか。

それは先に見た機首部の衝撃波背後、その傘の中で減速された音速以下の気流の中に主翼を入れる、それでも足りなければもう一回、主翼の前で衝撃波を発生させる、といった対策によります。超音速機に強い後退角の主翼、幅の狭い主翼が必要なのは、この衝撃波背後の傘の中に押し込むためです。

ちなみに衝撃波背後の円錐型の気流の中に主翼を入れる以上、以前に見た前進翼は形状的に向いてない、というのも判りますね。

ちなみに音速以上の気流の中で揚力を得る方法も一応、あります。衝撃波の背後に生じる高圧部分を主翼下面に導き、さらに反対面で生じる膨張波の減圧部を利用して機体を持ち上げるのです。十分に薄い翼なら、若干の迎え角をつける事で、この原理による揚力を得ることができます。この点は次の図で説明しましょう。

音速気流の中に、浅い迎え角で薄い板を置き、横から観察します。すると板の下面に音速気流が衝突、ここで衝撃波が発生します。こうなると翼面下に高圧部が発生し、これが翼を持ち上げる力になります。

さらに音速を超える気流、とくに超音速気流は接触したものに沿って流れる性質があるので、衝突の起こらない上面でも気流は板に沿って流れます。この衝突無しで気流が曲がった場所では、衝撃波の反対の性質を持つ、膨張波という背面に圧力低下を伴う波が発生します。この結果、これも主翼を持ち上げる揚力を担う事になるのです。膨張波の説明は結構面倒なので、今回は、そういうものがあるとだけ覚えてください。

この原理に特化した長細い菱形のダイヤモンド翼型(Diamond

aerofoil)という超音速向けの翼型もあるんですが、衝撃波の発生を伴う以上、造波抵抗が大きく、あまり効率のいい方法ではありません。さらに音速以下ではほとんど揚力を生まないので実用性も低く、最初から高速で飛んでゆく対空ミサイルの安定翼などの特殊例を除くと、ほとんど採用されてません。

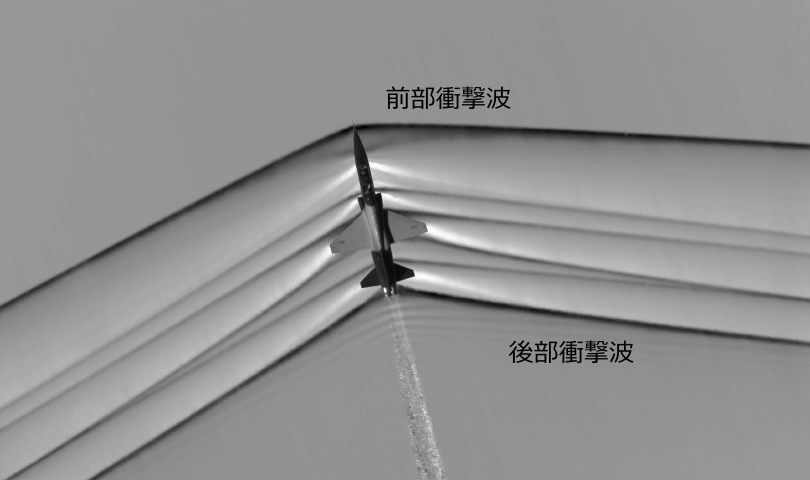

通常は以下の写真のように機首部で衝撃波を発生させ、それによって気流を減速させます。

■Photo :

NASA

衝撃波を通過すると気流の流速は落ちるので(圧力、温度は上がる)、これによって気流を減速させて、音速以下の気流の中に主翼を置くようにしてるわけです。そうすれば気流は再び非圧縮性を回復しますからベルヌーイの定理が復活、主翼の揚力が発生する事になります。

それだけでは減速が不十分な時は空気取り入れ口などで再び衝撃波を発生させて音速気流が主翼に到達する前に二度以上、斜め衝撃波を通過するようにします。写真のT-38でもこれをやってますね。垂直衝撃波に比べると斜め衝撃波の気流減速は弱いので(例外もあるのだが)より高速時にはこれが必須になります。

ちなみにこの写真だと強力な衝撃波が生じてる機首部の衝撃波背後に高圧部が生じてるのが見て取れます。ついでに白っぽい部分は低圧部で、衝撃波の高圧部の後にこれが生じてるのも判ります。

ついでに先に書いたように機体の前後で二回衝撃波が発生してるのが、この写真でも確認できますね。後部衝撃波の発生原因はヤヤコシイのですが、十分に減速されなかった機体周囲の音速気流が機体後部で音速以下の流速に戻るため(周辺の大気と同速になるのだから)翼面上衝撃波と似たような要因で発生するもの(ただしこちらは衝撃波前後の圧力も絡んでそう単純ではないが)、と思っておいてもらえば大筋で問題ないかと。

■二段階減速のオマケ

さて、機首部で発生する衝撃波で減速し切れなかった気流はどうするか、という点をもう少し詳しく見ておきましょう。

紫の実線が音速気流、オレンジの点線がおおよその斜め衝撃波の角度を示します。

気流が物体にぶつかるだけで衝撃波が発生するのが音速流の世界なので機首部の衝撃波で音速以下とならなかった気流は、その後、途中にある機体の凸部にぶつかると次の衝撃波を生み出します。

この2回目の衝撃波を利用して、再度気流を減速させるのが2段階減速の基本的な考え方です。とりあえず機首部の衝撃波によって一般的な戦闘機の最高速度、マッハ2.4クラスの気流でもマッハ1.7前後まで減速されるので、ここから音速以下に落すのはそれほど難しくありません。

さらに先端が鋭角になってない空気取入れ口周辺の構造に音速流がぶつかると強力な衝撃波を生む事になり減速効果は高くなり(その代わり造波抵抗もでかくなるが…)、これによって十分な減速を行うわけです。当然、別に空気取入れ口でなくてもよく、小さなカナード翼をつける、あるいは胴体横の主翼の前縁を前に引き伸ばすなど、やり方はいろいろあります。

ここで空気取り入れ口の前に衝撃波を発生させると、その背後に生じる高熱高圧の空気をそのままエンジンに取り込めるので、これは極めてお得な設計になります。通常のジェットエンジンでは多段タービンをつかって高熱高圧空気を造るのに、それが最初からエンジンに入ってきてしまうのだから、より強力な出力を生むことができるのです。これは衝撃波による天然過給機とも言え、これによって音速飛行に必要なエンジンパワー稼ぐようにしてる機体も多いです。なので二段階目の衝撃波発生は空気取り入れ口前で行う機体が多くなってます。

ついでに速度がマッハ2.5から先になると、衝撃波によるもう一つの現象、背面高圧部の高温化が無視できなくなります。

衝撃波の背面高圧部では断熱圧縮に似た現象が起こり温度も高くなる、というのは既に説明しました。通常の航空機が使用するアルミの合金、ジュラルミンを安全に長期間使用できる温度はせいぜい100度前後と言われおり、これはマッハ2前後で到達してしまう機体温度です。通常の戦闘機なら、マッハ2クラスの速度を出すのはアフターバーナー全開でせいぜい数分、という世界なので問題ないと思いますが、常にマッハ2以上で巡航する、となるとこれは大きな問題になってきます。このため、これ以上の速度を出す高速機では機体前部など高温にさらされる部分をチタン、ステンレスなど高温に耐えうるものにする事になります。

■エンジンをお得に守るのだ

音速を超えた気流が機体の外部にぶつかって生じる衝撃波は周囲に拡散してしまうので、地上の牛さん豚さん人間さんを驚かすことや、地上の建物のガラスを割ってしまう事がありましたが、機体自身には影響はありませんでした。

が、機体内部に繋がる空気取入れ口では話が違います。ここで衝撃波が生まれたら機体内部を破壊してしまうのです。よって空気取入れ口から先では気流の音速以下の原則が絶対必要条件となってきます。

さらにジェットエンジンの正面には空気を圧縮するためのタービンブレード、小型のプロペラが多数ついていますが、これも翼断面型を持つため、翼面上衝撃波の問題があり、取り込む気流を十分に減速しておかないとその出力が落ちてしまいます。

この辺りに関しては初期の音速機はせいぜい遷音速だったので、機首部の衝撃波による減速で十分でしたが、より高速になってくるとそれだけでは減速が追い付かなくなります。さて、ではどうするか。

が、この問題の解決は実は意外と簡単でした。

一番単純なのが、ミグ21やイギリスのライトニングが採用した方法で、空気取入れ口の真ん中にコーン(円錐)を入れてしまい、これによって空気取入れ口よりも前で最初の衝撃波を発生させ、さらに空気取り入れ口で第二段衝撃波を発生させ気流を減速させるものです。この世代の機体以降では似たようなタイプが多く採用されています。

ちなみに円錐部を真ん中から二つに割れば、F-104やミラージュIIIのような空気取り入れ口となるわけです。ちなみにこの構造には、先にも書いた衝撃波背後の圧縮空気がそのままエンジン内部に入ってゆく利点があり、以後、これによるエンジン出力の向上は音速飛行の利点として活用されることになります。

ただし実は意外にその効率は悪く、以後機首部に空気取り入れ口を置く場合は、F-8のように上側に機首が飛び出したものが主流になります。F-16などはその発展形ですね。同様に空気取入れ口が機体横にあるF-15などは取入れ口の形を工夫して効率を上げています。

機首部の空気取り入れ口の発展型がこのF-16のような形状です。本来は大型化したレーダーを収容する場所を確保するための構造だったのですが、結果的に音速飛行時の高温、高圧の空気取り入れにも優れてることが発見され、F-8以降の機体ではこういった形状になっていったのでした。

後の世代であるF-15などでは、コーンではなく空気取入れ口を斜めにして、その先端部が衝撃波を生むようにしてあります。このように空気取入れ口、というのは音速機のエンジンパワーにとってもかなり重要な部分であり、この活用が大きなポイントになるのです。

(両者を見ればわかるが、どうも衝撃波発生部の下側に取り入れ口を置いた方が有利らしい。ソ連のMig-29、Su-27なども同じ発想で空気取り入れ口の位置を決めてる)

といった感じで、これで音速を超えるための最低限の知識は終了です。次回は超音速飛行のステキな秘密、エリアルールを見て行きます。