さて、ここからは2階の展示になります。

まずは例のメインホールの回廊部分にあった、関川栄一郎さんという方を記念した展示。

失礼ながら、全く知らない人だったんですが、航空機評論家だとのこと。

…航空機評論家って…何するの…?

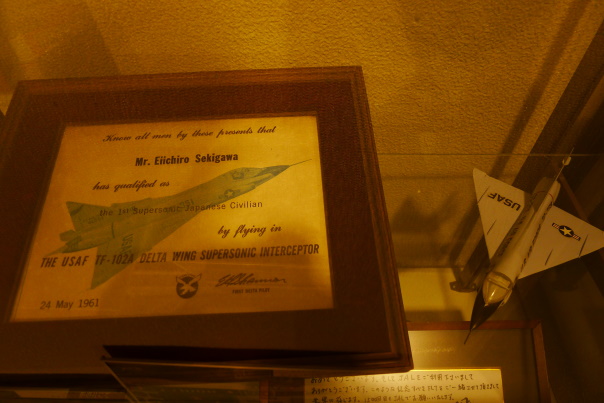

で、何の説明もなく置かれてた左側の紙は、在日アメリカ空軍発行の

あなたは最初に音速突破飛行を経験した民間日本人である、という証明書。

1961年、F-102の配備が開始された当時、在日米軍が、

日本人へのサービスとして、当時の航空雑誌の編集者を招待して、

複座型のTF-102に搭乗させた事があり、その時のものじゃないかと。

ただし、TF-102では音速、出せないのですけども(笑)…。

F-102を横並びの複座(当時流行ってた)に改造した結果、空気抵抗が増えて、

TF型は水平飛行では音速突破が不可能になり、

降下飛行でかろうじて音速まで行ったようです。

まあ、もしかしたら、サービスで下降してくれたのかもしれませんが、

それでももう一つ、気になるのが左下の日付。

1961年5月24日になってますが、在日米軍がこのサービスを始めたのは

2月からであって、もうすでに何人が搭乗済みの時期です。

下降飛行で音速を突破してたとしても、

少なくとも“最初の民間人”ではないんじゃないかな、と(笑)。

アメリカ軍に悪意は無く、軽いサービスのつもりだったのでしょうが、

そうは言っても、自慢気に見せるものではないような気が…

子供向けのゼロ戦コクピットのハリボテ。

結構、子供達よろこんで乗ってましたから、意外に需要はあるんでしょうか。

中はこんな感じ。

子供向けの遊具として見たら尋常ではない再現度となっておりますね(笑)。

ラダーペダルはないけど、照準器と機関銃はついてます。

せっかくだから乗って見ようかと思ったんですが、

すぐ後ろに小さな子供に並ばれてしまい、さすがにどうかと思ったので断念。

こっちはマニアックなベルX-1のコクピット。

チャック イェガーの操縦で初めて水平飛行で音速を突破した機体ですね。

もちろんハリボテですが、この独特の搭乗口といい、

これもよくできてます。

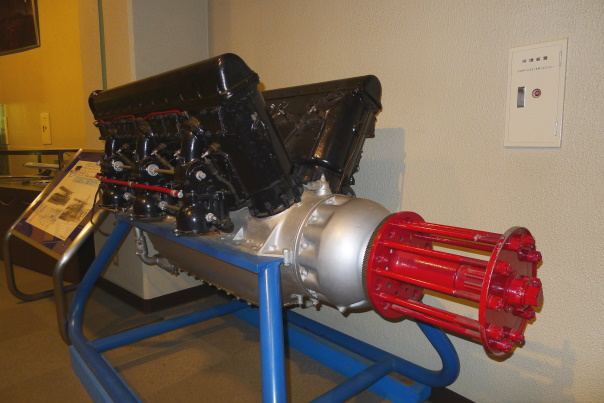

ここにもエンジンの展示が。

イスパノスイザの450馬力V12エンジン。

形式名とかは書いてなかったので、ようわかりません。

1927年から日本の三菱がライセンス生産したらしいのですが、

これがそのライセンス生産版か、本家のフランスから持ってきたものかも不明。

定速どころかピッチ変更すらできない時代のプロペラ機用エンジンですから、

エンジンから出てるシャフト部に、直にプロペラの取り付け用金具があります。

この時期のプロペラは、ピッチを変える気はないので、

1枚ごとのブレードには分かれて折らず、2枚のプロペラが1直線で1本にまとめてありました。

その中心部に丸い穴を開け、それをこの金具にはめ込んで固定します。

NEXT