|

|

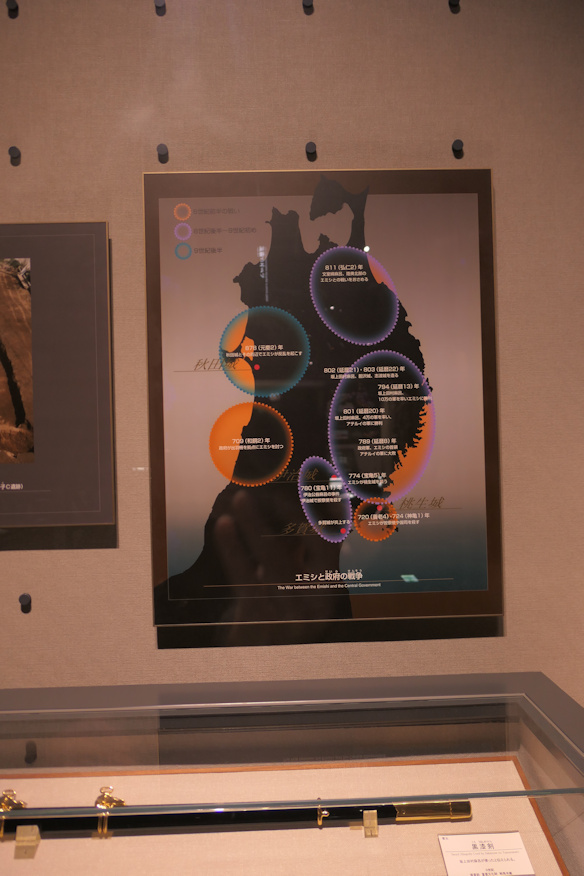

その東北の騒乱戦場地図。オレンジ色の一帯が8世紀初頭に大和朝廷が入植を始めた地区、紫が例の多賀城炎上から坂上田村麻呂の討伐までの戦いが繰り広げられた地区、秋田周辺の青い部分はさらにその後、878年に秋田城周辺で発生した蝦夷の乱があった一帯です。この後、10世紀に入るとほぼ東北一帯は制圧され、大和朝廷の配下に収まる事になります。  なんか眩い展示があるな、と思ったら奥州藤原氏でお馴染み、平泉の中尊寺金色堂にある内陣柱の模造品でした。 とにかく紅で装飾過剰な中華文化に比べて、わびさびの文化的な言われ方をする日本文化ですが、実際はそうでも無いんですよね。家光以降、50年前後の江戸期文化、日光東照宮に見られるパラノイアとしか言いようが無い装飾過剰文化とか、結構ありますし。この点、禅宗系の文化は確かにそういった面を持ちますが、それは中国も同じ。  南北朝の騒乱気に造られたらしい山城、熊野堂大館(おおだて)にあった山城の模型。標高200m前後の山頂にあったようです。ただしこの城砦、筆者は聞いた事も無いし、特に著名な合戦があったわけでもありません。なんで模型にしたの?  室町期の甲冑の複製品。この時代の鎧兜は戦国期に比べるとダサくてショボいんですが、なぜか江戸期に大復活、以後、日本の鎧兜の典型になってしまいます。滅びればいいのに、と常々思っております。日本の甲冑の全盛期は戦国期で、あれはメチャクチャカッコいいのです。  突然、巨大な五芒星が出現して驚いたんですが、幕末に薩長の官軍に対抗して結成された奥羽越列藩同盟の旗だとか。ただし複製品。東北の各藩に加えて越後、すなわち新潟周辺までの北日本一帯の各藩が佐幕派として集まったものでしたが、時間が進むにつれてどんどん脱落してゆきます。 でもってその旗が五芒星だったのを初めて知ったんですが、何で陰陽道なの?というのは全く判らず。そういや日本陸軍の帽子やらバッジやらに付いてた五芒星も、あれ、誰が何のために採用したのか謎だったと記憶します。負け軍隊に付きまとう象徴、とも言えますし、幕末から太平洋戦争まで日本には悪魔が居て、勝てないようにこれを密かに採用させた、という虚構とかは面白そうだとも思います。 |