|

|

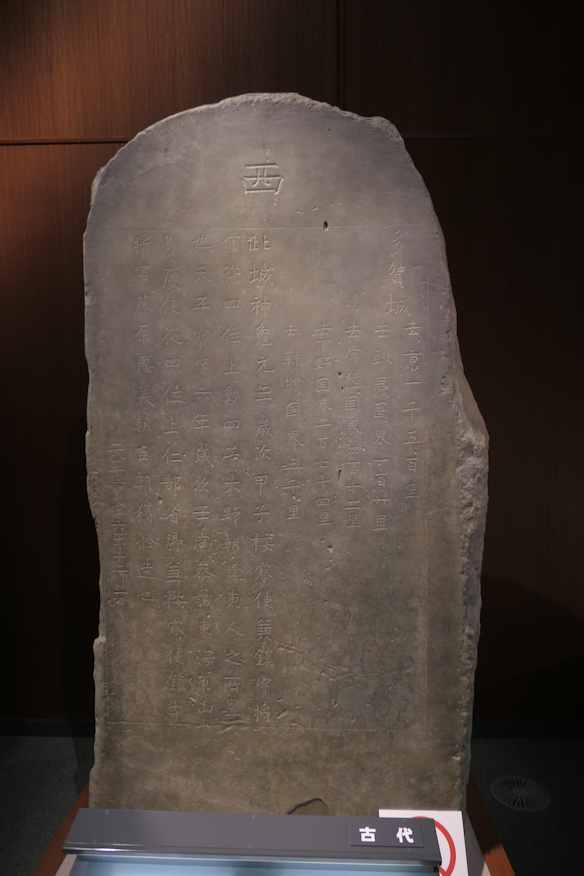

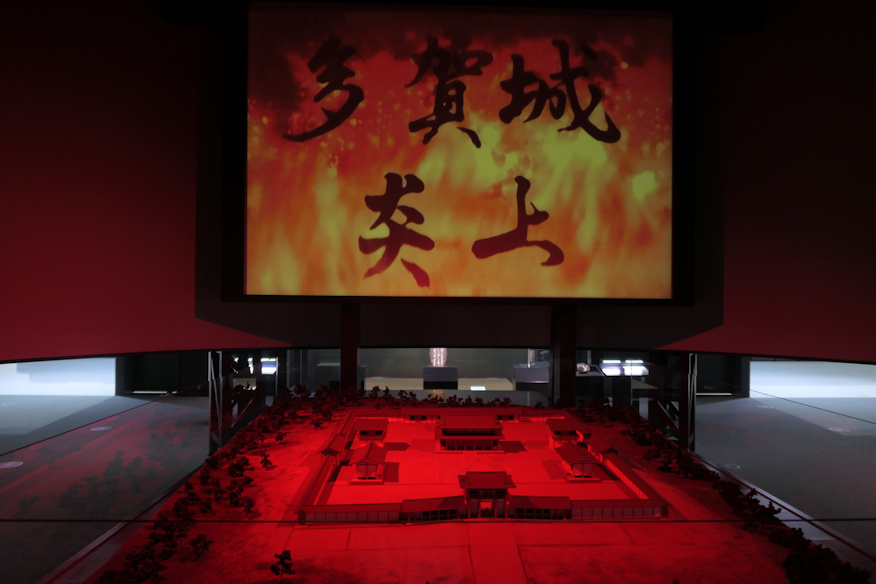

その先は古墳文化。それなりに判りやすい展示でした。覚悟していたよりはキチンとした博物館のようです。  会津大塚山古墳の埋葬を再現した模型。丸木をくり抜いた木棺なのね。甕棺の再現は九州国立博物館で見たので、埋葬の再現は最近の博物館の流行りですかね。内部が朱塗りなのは中国大陸の影響なのか、それ以外の理由があるのか個人的にずっと気になってるんですが、どうなんでしょうね。  この後訪問する多賀城跡に残されている多賀城碑の複製品(現物は昨年、2024年に国宝指定された)。 建立は762(天平宝字6)年で、これは多賀城が大幅な改修を受けた年だと思われます。ただしこの点は文献に記録が無く、江戸期に造られた贋作の碑文では無いか、という指摘があります。同じように江戸期に発見された福岡の金印はほぼ確実に捏造品だと思われますが、こちらは正直、よく判らず。碑文が発見されたのは江戸期ですが、金印より百年近く前の寛文年間(1660〜1670年前後)とされ、1689(元禄2)年に松尾芭蕉が「奥の細道」の道中で訪問したことを述べています(松島の前に来た)。 現物は建物の奥に収められており文面を読むなら、この複製品の方が適しています。ちなみに漢文で、京都、蝦夷(えみし)の国、常陸、下野、靺鞨(まっかつ/現在のシベリア沿岸部地方で同名の国もあった)などからの距離が書かれており、京都から千五百里、常陸から四百十二里、下野二百七十四里、靺鞨から三千里となっています。この時代の一里はかなり短く、幾つかの史料から恐らく500〜600m辺り。すなわち京都から約750㎞、常陸国から200㎞、下野国から135㎞前後なんですが、そこそこ正確な数字です。 ただし靺鞨からは三千里とありますが、これは単にメチャクチャ遠い、という意味の抽象的な数字でしょう。漢語圏では「北夢瑣言―六」の「悪事千里を走る」、「荘子」冒頭の「水に撃つこと三千里」など、とにかく遠い土地の意味で「千里」を使いますから。ちなみに実際は海を渡っても京都と同じ千五百里程度。でもってここで初めて気がついたのですが、ひょっとして「奥の細道」冒頭の「前途三千里のおもひ」の元ネタ、これか?。ちなみに正岡子規が自分の故郷でもある松山に帰る漱石に贈った漢詩「送夏目漱石之伊予」に出て来る「去矣三千里」の元ネタは間違いなく「奥の細道」なので、元を辿るとここに来る?(漱石はペンネームではなく、元々漢詩を書く時に使っていた号。なので作家デビュー前なのに子規は漢詩を贈るのに夏目金之助を漱石と呼んでいる) さらにちなみに子規の漢文だけでなく、明治期にとにかく遠い場所、という意味で「三千里」を使った例がいくつかあり、これらは全て「奥の細道」が元ネタだと思います。となると、全てがここに還る?(邦訳「母を訪ねて三千里」もその一つ。よく見る原作の移動距離が6000マイルだからうんぬんという説明は壮大な勘違いなので注意) さらにちなみに碑文にある762年建立が事実なら、国としての靺鞨は既に滅亡済みでした(その北、カムチャッカ半島の根元あたりに黒水靺鞨が残ったが遠すぎる。交易するなら靺鞨の跡を継いだ渤海国だろう)。この辺り、やはりこの碑文が捏造説、捨て切れないと思うんですよね。  多賀城の模型。ただしこれは中心部、政庁部だけで周囲にはもっと寺院や宿舎が多数建ち並んでいたようです。ちなみに現状「城」と呼ばれてますが当時の文献では「国府」と書かれている事が多いようです。  後ろから。ちなみに右の門が入り口で、真南を向いています。この辺りのキチンと東西南北を意識した構造は大宰府と同じです。ついでに無粋な事を言うと、この時代の建物については何ら記録が無いので、この模型の信憑性はまあ、その、アレですな。  でもって模型の横にあった解説ボタンを押したらいきなり炎上してしまって焦る。 ここは大和朝廷の北の最前線だった事もあって、780年に起きた蝦夷(えみし)の反乱事件、「宝亀(ほうき)の乱」の時、焼き討ちされたのです。その後、再建されるのですが、大和朝廷の北端の前線が岩手県から秋田県北部周辺まで北上すると徐々にその地位が低下、南北朝時代を最後にほぼ歴史から忘れられてしまう事になります。 ちなみに宝亀の乱に対する大和朝廷の討伐は事実上失敗したと思われ(明確な記録が無い)、以後、794年前後から始まる坂上田村麻呂による東北討伐までその騒乱は15年近く続く事になります。 |