|

|

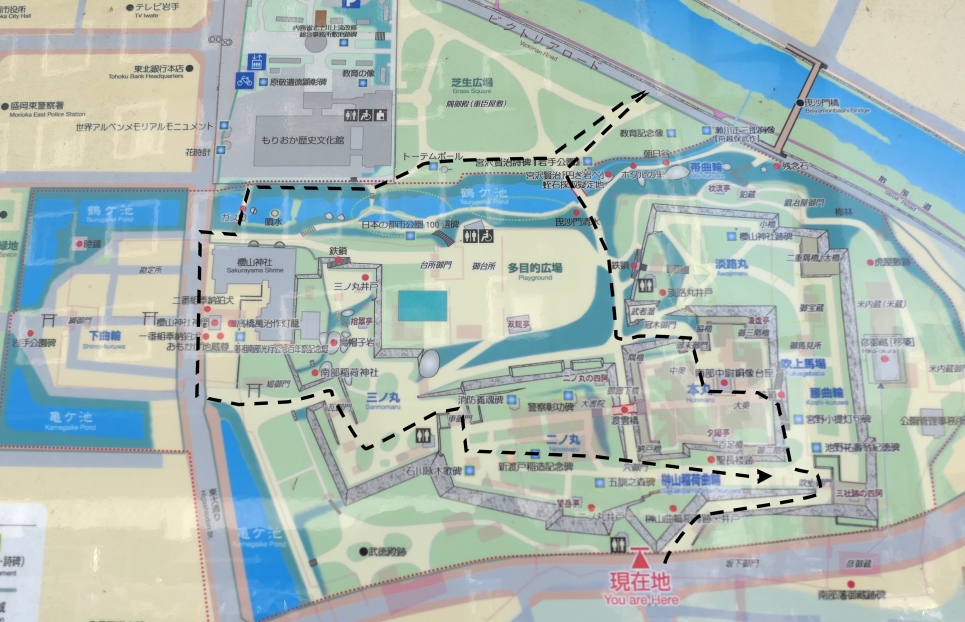

現地の案内図で見る盛岡城跡。現状、往時の建物は一切残って居ませんが、北側の地区を除き軍の大規模駐屯、その他の開発等が行われなかったため(南部家の私有地となったらしい)、石垣など城の基本構造は良く残っています。 ちなみにこれも左側(厳密には左下)が北です。 江戸期の藩主が居た城郭としてはかなり小規模なもので端から端までの最長距離でも450mを切ります。なのでてっきり本丸周辺以外は維新後に払い下げられて民間の土地になってしまったのかと思ったんですが、帰宅後に確認したら最初からほぼこの規模しかないお城なのでした。周囲のお堀がかなり埋め立てられてしまっていて、さらに北の一部(この地図だと左側)にあった武家屋敷地区(現在岩手県庁がある辺り)は失われていますが、城内と呼べる地区は現状、ほぼ全て残っています。 いや盛岡藩(南部藩)、最終的な石高は二十万石にまでなった藩ですよ。東北三県のほとんどを支配していた藩ですよ。そのお城がこれなのか、と驚く。我家の墓地がある長野小諸藩、三万石前後だった藩の小諸城でもこれより規模がデカいですよ。ほぼ同格の石高だった千葉の佐倉藩の佐倉城(国立歴史民俗博物館のある場所)なんてこれより遥かにデカいですよ。盛岡藩、なんでこんなに質素なの、と思う。何か幕府に遠慮するところがあったのか(実際、このため天守閣は建てられなかった)、単に初代藩主がケチだったのか…。ざっと調べて見ましたが、結局理由は判らず。ちなみに現在の城は江戸期のもので、それ以前にも城があるにはありましたが、それも豊臣期のものなので、戦乱を経験したことは無い城でもあります。 それでも東北を代表する城の一つではあるので、まずは見て行きましょうか。ちなみに今回の見学コースは上の地図の黒い線で示した順に回っています。現在地の場所から本丸、堀跡を経由、中津川を見て北側(地図では左)に回り、三の丸、二の丸を経由して戻って来ます。ざっと30分前後で一周できちゃうお城でした。 |