|

|

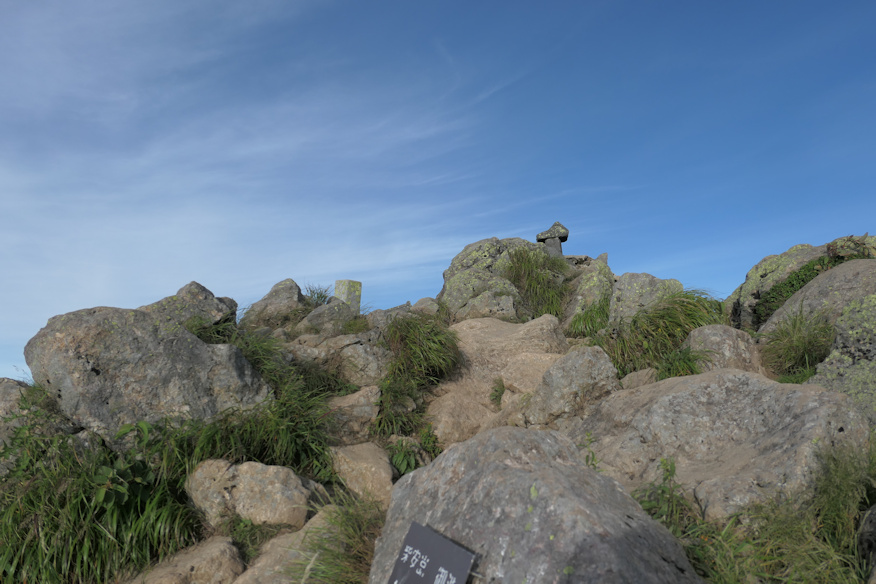

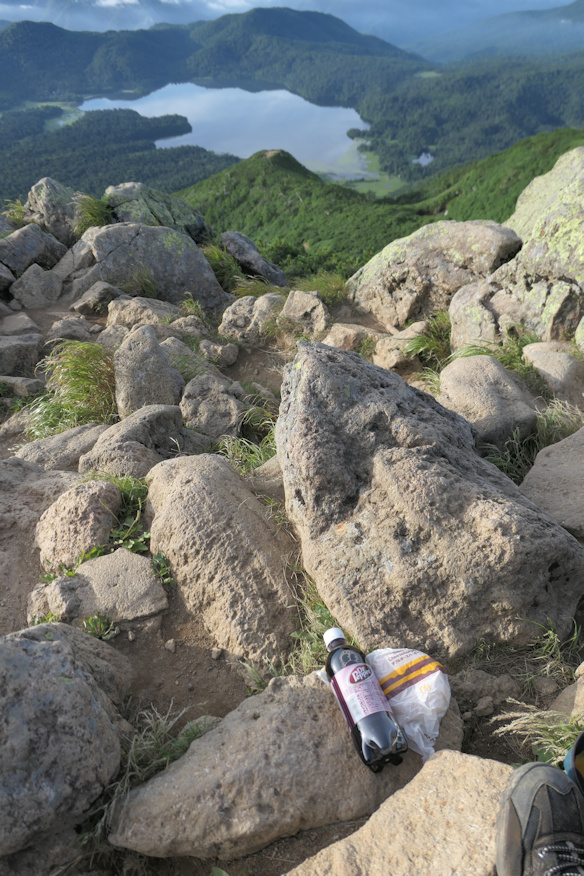

あ、あれが山頂か。現在午前6時ちょうどなので、ざっと3時間半かかっての到達です。でもって二つある山頂の内、どっちだここは。  山頂には二つの石の祠がありました。ここも男体山などと同じく信仰の山だったのかな。以前も書いたように尾瀬沼の横には古い街道が通ってましたから、それなりの歴史はありそうです。 でもって、そこにあった標識でこちらは俎嵓(まないたくら)だと知る。あれま、10mほどの高低差ですが、とりあえずこちらは最高地点ではないですね。この辺りややこしいのですが、山全体の名前が燧ケ岳で、山中の頂にはそれぞれ別に名があり、俎嵓(まないたくら)、柴安嵓(しばやすくら)、赤ナグレ岳などと呼ばれます。  となると向こうに見えているのが燧ケ岳の最高地点である柴安嵓(しばやすくら)か。…登るのか、あれを。また…。 燧ケ岳の山頂部は凹型の双子峯なのですが一帯は元は噴火口で、崩壊した結果残ったのが今の地形らしいです。とりあえず男体山と言い、この一帯の山は自らの噴火口を吹き飛ばしてしまう大規模噴火が多いですね。 近代になってから大噴火は無く(ただし江戸期初期、1600年前後に溶岩ドームの隆起がありそれが現在の赤ナグレ岳らしい)、気象庁の警戒レベルでは1、活火山である事に留意とだけされています。ちなみに現状、目で見える火口は存在しません。ただし尾瀬の沼と湿原を造る事になった大量の堆積物を産んだのがこの山なので、元は結構な火山だったと思われます。その尾瀬沼を産み出した噴火があったのがこの一帯の火口と見られているのです。  2023年の訪問時に尾瀬沼南岸から見た燧ケ岳山頂部。左端の赤ナグレ岳も山頂の一部に見えますが、実際は手前に位置するからそう見えるだけで、約100mほど低い位置に在ります。この三つの頂周辺がかつての噴火口で、これらが噴火して手前のV字谷に沿って溶岩流が流れ込み、一帯の川を堰き止めて尾瀬沼と尾瀬ヶ原が出来たと見られています。 ついでにこの写真で見ても赤ナグレ岳の下辺り、2200m前後が森林限界で、そこから上は低木林になっているのが見て取れますね。  少し進むとチラリと尾瀬ヶ原が見える。これも上から見るのは初めて。まだ靄が掛かっています。  でもってここまで来ると尾瀬沼が完全に視界に入る。奥に日光白根山と男体山から続く日光連山も見えて、いやはや絶景ザマス。ここで朝食としましょうか。  銀河の甘露、ドクターペッパーとマクドナルドで買っておいたダブルチーズバーガーの朝食。私の登山史の中ではトップクラスのご馳走です。山頂で食べる食事は旨いとか、コーヒーは最高、とか言う人間を筆者は全く信用しないので、これで十分。私は山に登ってその風景が見たいのであって、飯を食うために来たのではないのだ。 ちなみに尾瀬沼の手前にテッペンが剥げている突起部が見えてますが、あれも噴火口の一部だった場所じゃないかなあ。ただし頂点が剥げているのは登山路の休憩所があるからで噴火口とかでは無いです。 |