|

|

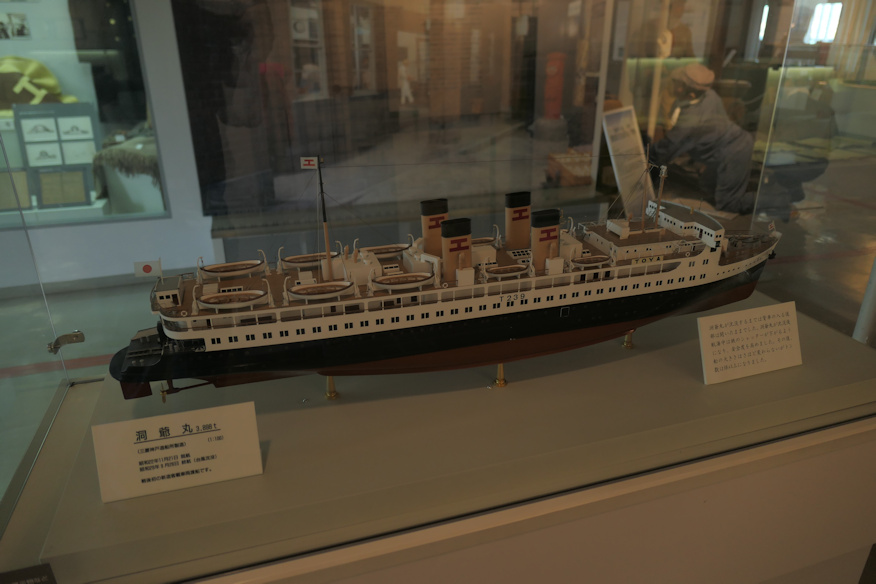

先に述べたように普通客室があった二階はイベントホールに改造されてしまって見学不可なので、まずはグリーン&寝台室があった三階へ向かうのが順路のようです。  あああああああ、これもダメか。改造されまくってる。そしてなぜか入り口ではYS-11の写真展をやってました。…いや、なんで?  そして突然筆者を襲うトラウマ。ぬおおおおお、これ、船の科学館の羊蹄丸にいたリンゴ屋さんだ。あああああ、もう二度と会う事は無いと思ったのに。八甲田丸よ、お前もかと泣きたくなったのですが、幸いにしてこの展示は一部が移転されたのみでした。  まあ、グリーン室はブチ抜きで展示室に改造されちゃってて、ちょっとガッカリですが当時の雰囲気は残っています。  でもってここも船の模型が置かれており、これまた若干吐き気がしましたが、幸いにして青函連絡船関連ばかりで、精神的には落ち着いて見られました。でもってこれ、よく見れば洞爺丸だ。よりによって何でまた…。 言うまでも無く、1954(昭和29)年9月26日夜、台風による荒天化の出航で転覆、1155人の死者を出した洞爺丸事件の船です。後ろからの写真を撮り忘れましたが、この世代まで鉄道車両甲板には密閉する扉が無く、海上で解放されたまま運行されていました。ここからの浸水が沈没の主要因となり、以後の青函連絡船では扉が設けられる事になるのです(浸水した上に艦底の機関室に海水が大量に流れ込み機関停止を引き起こした。これで推力が失われた上に排水ポンプの動力も失ってしまう。やたらと開口部が多い未だ石炭ボイラー機関だったのも不運だった)。 この点、洞爺丸の転覆が有名過ぎて見落とされがちですが、この時、戦後に復興された(後述)青函連絡船6隻の内、洞爺丸を含む5隻が失われ、残り4隻では乗務員275人の犠牲者を出しています。すなわち一晩で1430人が同一海域(全て函館港外)で亡くなり、しかも大雪丸を除く全ての青函連絡船が沈む、という大惨事となっていたのです。ほぼ全滅と言っていい状況です。その後、急造された2隻が一年後の1955(昭和30)年9月に就航、台風後、引き上げ修復された2隻が1956(昭和31)年4月と8月に復帰、5隻体制が整うのですが、少なくとも一年近く大雪丸一隻しか無かったはず。どうやって切りまわしていたのか気になったのですが、ちょっと調べてただけではよく判りませんでした。 ちなみに青函連絡船が壊滅したのはこれが二度目でした。わずか9年前、第二次大戦時末期の1945(昭和20)年7月14日に青函連絡船団12隻は米軍から空襲を受け、一度既に壊滅していたのです(沈没7隻、航行不能4隻。唯一残った1隻も翌日沈められた。死者352名。損失12隻。国鉄青函連絡船は全滅した)。この内、比較的損失が軽微だった2隻は7月中に復帰するものの、以後、洞爺丸など戦後世代の青函連絡船が就航する戦後1947(昭和22)年まで、わずか2隻での運用が続いていたのです。それがようやく解決した後、僅か7年で再度壊滅しているわけで、これほど凄まじい経歴を持つ定期船航路は世界的にも珍しいと思われます。 |