|

|

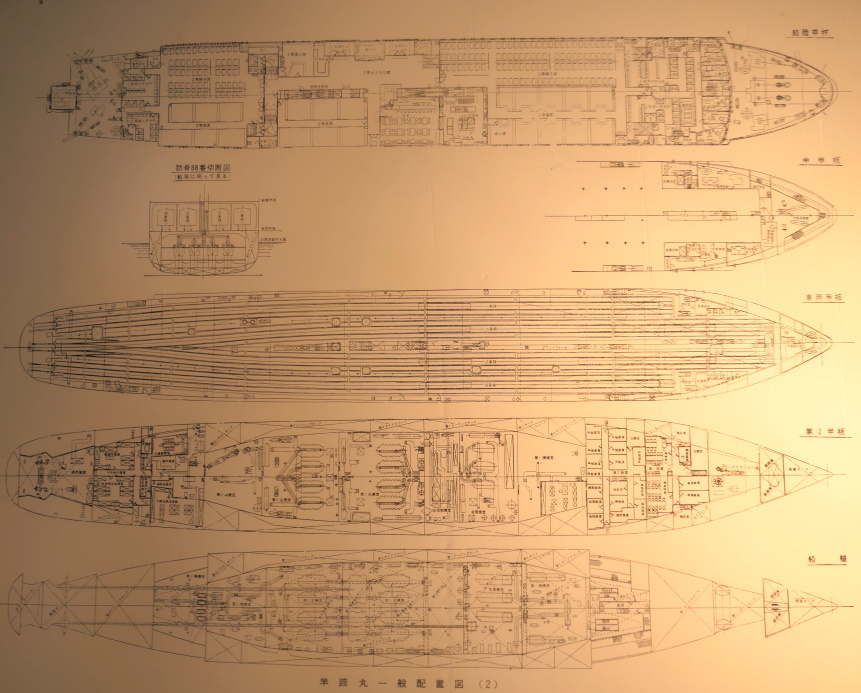

では最初に八甲田丸の見学経路を確認して置きましょう。まずは就航時に使われていた案内図から。  一番上、薄緑色に塗られた三階の眺めのいい部屋はグリーン席となっています。まあ国鉄&JRではあるんですが、船にもグリーン席があったのかと思う。ついでにその先頭部分は寝台室だそうな。寝台室まであったのか、と確認してみると青森、函館、両者から最終便として深夜0時40分に出港、朝の4時半に到着という便があったと知る。この部屋、通常便でも利用できたのかなあ。 ちなみにグリーン席の半分強のみが予約制、後は自由席扱いでした。ちなみにグリーン室というのもあり、これは現在のフェリーにも見られる絨毯敷の雑魚寝の小部屋だったようです。ついでに寝台室、見れば三部屋しかなく、これも予約なしでの早いもの勝ちだったのかな。当然、別料金は取られたでしょうが。 次の青い階が通常の客室。ただし八甲田丸では入り口部以外、見学不可となっています。 その下の黄色い部分が車両甲板で、これは船のケツから先端までぶち抜きで車両を収容する構造になっています。そして一番下の赤い部分が機関室関係のある空間で、ここからが喫水線の下でした(接岸して列車を搭載する必要から車両甲板は喫水線より一定の高さが必須である)。ちなみ実際の喫水線下の船体は二階建て構造になっています。 そして全く知らなかったのですが、三階、グリーン席の後部甲板が乗用車搭載場になっている。えええ?どうやって?ケツからは一階の車両甲板に列車を入れるための設備しかなく、しかもこんな高さに登れる設備は無い。普通に考えれば貨物列車の上に板を置いて、その上を走って最後に盛大にジャンプして搭載、降りる時はガッツで飛び降りる、ですがそれでは客は来ないでしょう。となると桟橋にスロープを設けてであそこまで登らせるのかと思ったんですが少なくとも現在の跡地にそんな物は無い。でもって色々調べてようやく判った正解は、函館側にはスロープがあった、青森側にはそれがなく、桟橋のエレベーターで昇降させていた、でした。当然、その出口形状は異なるため、函館では左舷から、青森では右舷から乗っていたようです。いや、全く知りませんでした。 ちなみに全長132mながら総トン数(国内基準)で5383トンとやや数字が小さいのは、日本の法律では車両甲板の容積を総トン数に含まないため(理由は知らん)。これを含むと8300トンを超えます(船舶の総トン数はその名に反して体積の量である。トンでありながら計算で求められる量の単位は立方メートルなのだ。質量どころか重量ですらない。皆馬鹿なの、といつも思います)。定員が1330名と少なめなのも車両搭載甲板のためでしょう。 ついでに10両編成が基本の東北新幹線、「はやぶさ」の乗客数が731人。東京〜函館だけで一日10往復、さらに仙台発が一往復あるので総計8041人。それに盛岡、青森止まりの「はやて」2便(10両編成・814人)が加わるので最大9669名が津軽海峡を渡れる事になります。対して青函連絡船時代は青森から青森から函館に一日7便(函館からは6便)でしたから、約9100人(実際は船ごとに定員が異なるのでこれより少ないだろう。ただし必要があれば臨時便が出ていた)。すなわち青函連絡船の時代から、現代に至るまで、鉄道経由で津軽海峡を渡る人の数はほぼ変わって無い事になります。うーん、青函トンネル、ホントに必要だった?という気も…。  ホンモノの図面らしき展示。なぜか二等客室のある船楼甲板から下のみで、グリーン室のある遊歩甲板、さらにその上のブリッジ回りの図面は無し。上から二番目は艦首部の外部(中)甲板と、車両甲板の断面図。そして上から三番目が筆者が見たくて仕方ない車両甲板で、全部で四番線まであり、中央にはプラットホームまで存在するのでした。スゲエな、この構造。 その下の二つが機関室やら燃料タンク、そして船員の部屋がある喫水線下の二階部分。よく見ると船首側に船員用の食堂が二つあります。ざっと4時間ほどの航路だったはずなんですが、途中で船員さんにも食事が出てたのですかね。  でもって現在の船内案内図。 乗船口となっている二階に普通船室があったのですが、これはホールに改造されてしまって、普段は入れないみたい。なんかイヤな予感がするなあ、と一瞬思ったんですが、よく見れば死ぬほど見たかった車両甲板、さらにはエンジンルームまで入れるらしい。マジですか。コイツは期待できそうだぜ、まずは上部構造のブリッジ&屋上甲板を目指し、そこからエレベーターで一気に車両甲板に降りる経路らしい。こいつはワクワクがハイドロプレーニング現象でヤンス。という感じで見学スタートです。 |