|

|

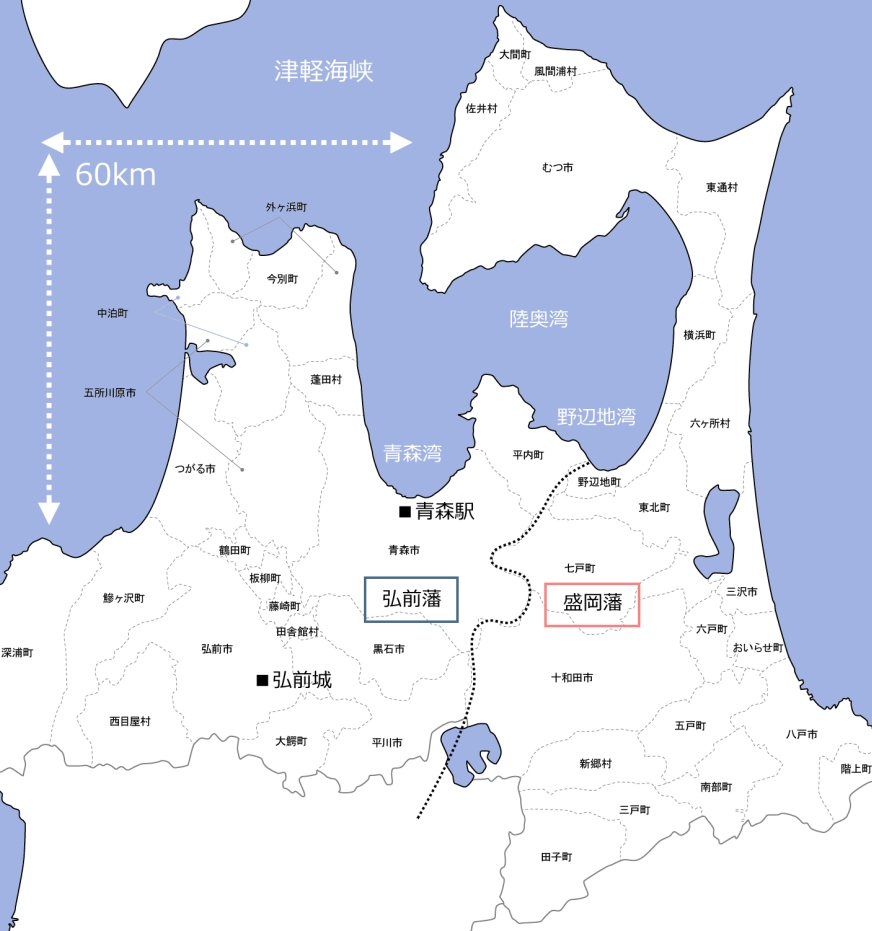

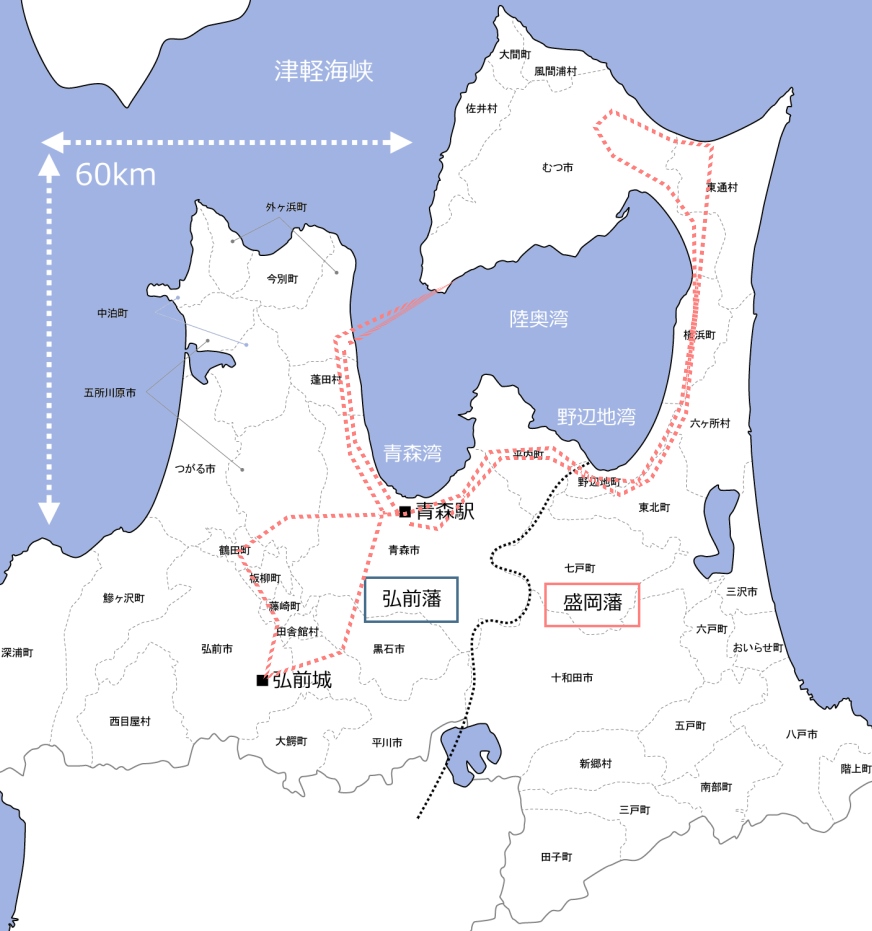

ではいよいよ青森旅行記の始まりです。例によって最初に青森の地理的な事実関係を確認して置きましょう。 北海道を別格とすれば、国内有数の面積のデカい県が並ぶ東北、その中では小さく見えてしまう青森県ですが、実際は都道府県面積第8位とかなり広く、東西南北幅でどちらも約140㎞ほどあります。その北部に青森湾、陸奥湾、野辺地湾があるため、移動しようと思うと、予想外の距離を叩きだす事になる地形なのです。実際、今回の二泊三日の旅行中、二日間はレンタカーの移動だったのですが、連日走行距離は200㎞近くなってしまいました。トヨタレンタカーさん、ごめんなさい状態ですね。 ちなみに青森は、仙台と札幌のほぼ中間に位置するのですが、どちらからも約250㎞の距離があります。すなわち半径250㎞にわたり周囲に百万都市が無い県庁所在地で、これは沖縄の那覇市を別にすると恐らく国内唯一の条件だと思われます(鹿児島も福岡まで約220㎞あり、この二つが半径200km圏内に百万都市が無い都道府県庁所在地だと思う。あくまで直線距離でだが)。 ただし県内の人口は意外に多く、ざっと120万人。同じ東北では秋田、岩手、山形よりも多く、仙台を抱える宮城県と首都圏に近い福島だけがその上に位置します(ただし岩手との差は数万人だが)。ちなみに県庁所在地の青森市の人口はざっと26万人。東北各県の県庁所在地人口は仙台を除けは全て25〜30万人なので、この辺りは東北標準と言っていいでしょう。ただし、盛岡の時も思いましたが、人口の割には都会感のある街です。あと現地で初めて知ったのですが、三沢基地からも近い都会なので(といっても70㎞近くあるが)、思った以上に米軍関係者がいます。当初は観光客で、本州最北端にまで外人さんが来る時代か、と思ったんですが、何人かが会話しているのを聞いたら米軍関係者でした。実際、行きも帰りも新幹線ではアジア系以外の人、全く見ませんでしたし。 では最初にざっと地図で位置関係を確認して置きましょう。  予備知識として書いて置くと、戦国末期から幕末まで青森県は西が弘前(ひろさき)藩(津軽氏)、東が盛岡藩(南部氏)の領地でした。それに加えて弘前藩から独立した黒石藩(津軽氏系)と盛岡藩から独立した八戸藩(南部氏系)がありましたが、基本的に西の津軽氏、東の南部氏、という勢力図になっております。一部で良く知られるように、この東西の仲の悪さは千葉県と埼玉県の不毛な首都圏第三位の地位を巡る対立なんぞは児戯に等しく、京都中心部と他の関西圏の皆さんの関係ですら凌駕するものらしいです。さすがに21世紀以降はそこまでも無い、と八戸出身の知人に聞いたのですが、それは八戸だからで、両者の境界付近では未だに仲が悪い、という話も聞きます。ちなみに明治維新後、本来なら東北戦争が終わったはずの明治元年11月7日(太陽暦)に、両藩間に不必要な戦闘が発生しており(野辺地戦争)、この辺りからも仲が悪かったんだろうなあ、とは思います(函館戦争を別にすれば恐らく戊辰戦争最後の戦闘だと思う)。 現地の人にしか判らない部分も大きいと思うのであまり深入りしませんが、今回の訪問で驚いたのが青森市の位置。青森の市町村の境界線は古式ゆかしいもので、弘前藩と盛岡藩の境界が野辺地湾から十和田湖にかけてほぼ残されています。でもって筆者は青森市は東の盛岡藩の領地だったと長年思い込んでいたのです。これは東北出身の友人から聞いた話が原因でした。青森県が出来た時、不要な対立を避けるため中間点にある青森を県庁所在地とし、県名も青森とした、と聞いてたんですよ。なので県庁が置かれた位置は盛岡藩との境界付近だと思っていたのです。ところが今回の旅行前に確認してみたら、完全に弘前藩の領内の土地じゃん、これ。コンチクショウ、二十年近く騙されていたぜ。この辺り、我が故郷、千葉県の県庁所在地が下総と上総の境界にあった寒村の千葉、すなわち印旛県と木更津県の境界地点に置かれ、県名も唐突な感じに千葉県になったのと同じかと思っていたのです(上総下総を代表する里見氏ではなく地味な千葉氏の名が県名になったのは偶々、その地元が県庁所在地になったからで深い意味は無い)。なるほど青森も同じようなものだったか、とあっさり信じてしまったのですが違ったのでした。 そうなると、かつての弘前藩の本地、弘前に加えて青森まで弘前藩、津軽系の土地にある、すなわち青森県内で三つしかない人口15万超の市の二つが弘前藩領内にある事になります(弘前市約16万5千人。残るは南部氏八戸藩の本拠地だった八戸市の約22万人)。さらに言えば各県にある国立大学、青森県の場合はその名も弘前大学で、当然、弘前市にあります(司馬遼太郎さんが受験して失敗し、安彦良和さんが入学し学生運動で退学させられた大学)。これは南部系の土地の人はあまり嬉しくないだろうなあ、とは思います。 ついでに余談ですが、青森県は県庁所在地に国立大学が無い唯一の自治体になっています。この辺りの経緯はいろいろあったようですが、ここでは割愛。そもそも県名でも県庁所在地名でもない、江戸期の行政区分の名がついている国立大学は他には琉球大学くらいでしょう。まあ、あっちは一応、独立国家名ですが。 そして現地で驚いた事、その二が、かつての青函連絡船基地、青森駅周辺から津軽海峡は見えない、という点。「津軽海峡冬景色」を発売時から知っているギリギリ世代としてはを驚愕の事実でした(笑)。まあ地図で見れば気付いたはずなんですが、思い込みの怖さを知りました。そもそも青森市の横には夏泊(なつどまり/とまりは港の古語だからアイヌ語とは思えぬが不思議な地名だ)半島があり、一帯は青森湾となっています(青森湾の反対側が野辺地湾)。この湾の先まででも既に約20㎞あり、当然、地上からではこの湾の出口すら見えませぬ(海面の位置から見える水平線は5㎞前後である)。さらにその先が陸奥湾になるのですが、その出口ですら40㎞以上先。すなわち巡洋艦級の艦橋からでは津軽海峡は水平線の向こう側であり、砲撃戦は不可能、戦艦でもギリギリ見える程度で主砲弾の命中は期待できない距離。すなわち湾内で戦艦級の艦隊砲撃戦が出来る広さがあるんですよ、陸奥湾。なんだそれ(笑)。やはり東北は距離感が広大だなあ、と思ったのでした。  さて、今回の旅のキッカケはJR東日本が5月の平日限定で新幹線半額のバーゲンをやっていたからでした(ただしいろいろあったのだが後述)。 これを利用して日帰りはキツイ距離となる青森に行こうと思ったわけです。当初の目的は4月から6月にかけて陸奥湾に出現するカマイルカの群れを見る事でした。5月がその最盛期であり、陸奥湾を歩いているとイルカにぶつかる状態との話だったのでぜひ見たいな、と思ったのが一つ。もう一つは恐山。なんか霊場とか心霊現象地みたいな印象ですが、どうも写真を見る限りそういう感じがしない。そして例にによってインターネットにある情報は適当で意味が無く、知りたい事が全く出て来ない。だったら自分の目で確かめようと思ったのです。 その後、いろいろ調べている内に、以前掲示板で教えてもらった原子力船むつの原子炉展示が恐山のすぐ近所だと知り目的地に追加、名前だけ知っていた三内丸山遺跡が新幹線の新青森駅から近所と知ってこれも追加。そして青森駅の横には青函連絡船が博物館として保管されてると知り、さらに追加。最後に関東から東における唯一の現存天守閣を持つ弘前城跡も青森から日帰りできると知りこれも追加したのです。 この結果、二日目、三日目は上の地図上の赤線で示したように縦横無尽に県内をレンタカーで移動する事になりました。最終的に480㎞を走る事になってしまいます。試される大地と言えば北海道ですが、その予備試験みたいな広大さがあります、青森。ホントにトヨタレンタカーさんごめんなさい。通常は脚で動き回る旅行が多いのですが、今回に限っては車での移動が主となったのでした。二日連続でこれだけの距離を車で走り回ったのはさすがに産まれて初めてだと思います。 といった感じで、さっそく本編に入って行きましょうか。 |