|

|

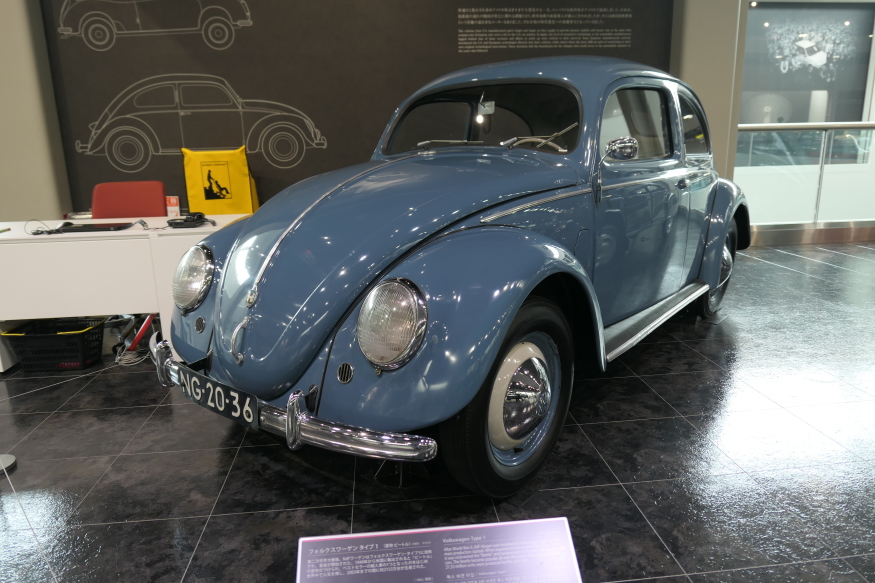

さて、今回からは戦後の世界の車編です。まずは第二次大戦後、世界各国で生産が始まった大衆車から見て行きましょう。  戦後の量産車の象徴、アイコンともなったフォルクスワーゲン社のTyp1(ティープ アインス)、通称「ビートル」。展示の車両は1951年製なので、初期型といっていいでしょう。アメリカ向け仕様の輸出型のようですが、その違いはよく判らず。 既に見た戦前にポルシェ博士が設計した車、KdF ワーゲンをほぼそのまま戦後に量産した車。ドイツ終戦後、半年ほどの1945年中にはその生産を再開していました(年内に1700台前後が生産されたらしい)。工場は爆撃を受けていたのですが、再建は可能な状態だった事、連合軍がなぜかフォルクスワーゲンの工場に興味を示さず、機材が接収されなかった事などの幸運が重なった結果だったとされます。 KdFワーゲンの空冷4気筒985cc、25PS(メートル法馬力。ここではドイツ語表記とする)エンジンは出力そのまま1130ccに拡張されていましたが(トルクだけ上げて回転数は落としたと思われる)、当時のアメリカ車に比べるとオモチャみたいな車でした。それでもビートルの愛称でアメリカで大ヒットします。 1959年からの伝説的な広告展開「Think Small/小さく考えよう」キャンペーンもあり1960年代にはアメリカのどこでも見かける最も一般的な小型車となったのです(一面広告の2/3近い面積を真っ白な無地で埋め、チョコンとビートルの小さな写真だけを隅っこに載せた。その下にこの宣伝文句が入り、最後に簡単な解説文が入っているだけの広告。当時はとにかく無数のセールスポイントをカッコいい車両写真、イラストと並べ立てるのが普通だったため衝撃的だった。今見ても十分なインパクトがある)。ちなみに当時のデトロイト式の大形アメリカ車、転じてアメリカ社会へのアンチテーゼ的象徴として、ヒッピー文化のアイコンの一つにもなりました。このため、年配のアメリカ人(というか英語圏の白人)にはこの車に拒否感を感じる人が少なくないようです(ナチスの車として嫌う人間も居たが)。 それ以外の世界各国にも輸出されまくった結果、2003年の製造中止まで2150万台以上の生産台数記録を打ち立てています。もっとも、今ではトヨタのカローラ(約5000万台)、さらに同じフォルクスワーゲン社のゴルフ(約3600万台)にその記録を抜かれちゃってますが。ただし本格的なモデルチェンジ無しで販売され続けた車種では、未だにティープ1が1位でしょう(約1500万台のフォードT型が2位、1350万台の旧ソ連製のラダ・RIVAが3位。この3位のラダは日本ではほぼ見れない車で、トヨタ博物館も見落としたのか収集品に入って無い。というかトヨタ博物館、共産圏の車は一台も無いのだ。この点は残念)。 余談ながらとにかく内燃機関を搭載した機械で世界一売れたのは軽く1億台を売ったホンダのスーパーカブなので、バイクでも車でもその生産数で第一位は日本製品となります。  1930年代のアメリカ車の影響を強く感じるデザインですが、今見てもよく出来てるなあ、と思います。 ちなみに空冷4気筒のままながら1954年に1192cc/31PS、1966年には1285cc/50PSにエンジンは拡張されています。一部の海外生産分にはさらに大きなエンジンが積まれたようですが、その辺りは詳細不明。 ポルシェ博士はその名に反してポルシェ社の車は一切造っていません。戦前のスポーツカーに当たるツーリングカーをベンツで、戦中はキューベルワーゲンと狂気の戦車設計にその才能を費やされた微妙な感じの人なんですが、この車を設計した事で、自動車史上に巨大な足跡を残したわけです。  シトロエン 2CV A型。展示車両は1953年型。 そのユニークなスタイルと構造で知られるフランスを代表する大衆車。フランスのフォードになりたい、と言っていた創業者のシトロエンの精神が乗り移ったような質実剛健な車でしょう。ただしシトロエン本人は戦前の1935年に癌で既に亡くなっており、開発には関わって居ません(前年にシトロエンは経営破綻、ミシュランの傘下に入っていた。後に1976年からはプジョー傘下になる。余談ながら戦前から戦後期のシトロエンは社長、元社長が病死、事故死を連発した会社で何か呪われているんじゃないの、という面があり)。 フロントグリルのエンブレムに円環が無く、ボンネットが波板なので後期A型だと思います。ホンダのコレクションホールにあるのと同じ世代ですが、レストアの点ではこのトヨタの方が正確です。ちなみに宮崎駿監督が東映動画時代に最初に中古で購入した2CVがこの世代ですね(後にさらに二台を購入しているはず。ジブリパークにあるのはこちらの新しい方)。ただし宮崎さんの初代2CVの写真を見るとウィンカーがあるのでいろいろと追加装備があったと思われます(初期の2CVは方向指示器、ウィンカーが無く、ドライバーが窓から手を出して意思表示する車だった)。 ちなみにフロントグリル、シトロエンのエンブレム下の穴は、クランクハンドル用の穴で、ここから手回し棒をツッコんで回す事でエンジンを始動可能でした。さすがにセルモーターはあったので車内から普通にエンジンを始動できたのですが、非常用として搭載された構造です。恐らく1960年のごろまでこの始動用の穴は残っており、以後の生産型でもボンネットを開けて空冷ファンの真ん中にある穴にハンドルを差し込めば手動でエンジンの始動ができました。この構造は恐らく最終生産型まで残っていたはず。 シトロエンの車なので、この名も徴税馬力を示す2馬力の意味です。ただし後にエンジンを大形化し徴税馬力でも3馬力になるのですが名前の変更はされませんでした。ロールス・ロイス40/50h.p.もそうですが、じゃあ何でその名にしたのよ、と思う所。ちなみに実馬力は初期型で9HP。375㏄空冷の水平対向2気筒ですから、まあそんなとこでしょう。ただし徐々に排気量を上げて行き、1970年には602㏄、32HPまで到達しています(最上級グレード車)。余談ながら宮崎監督さんの今は亡き個人事務所、二馬力はこの車名の直訳ですが、結果的にフランスの徴税馬力制度が日本を代表するアニメーション作家の個人事務所の名になる、という訳の分からん事態になってしまってます。 ユニークで愛嬌のあるスタイルは1948年の発表当時でも斬新なもので、いわゆる「ブリキの缶詰」という英語圏での嘲笑的なあだ名がついたのも発表会の直後からでした。全体的に丸っこく、そして天井が布張りなのは、フィアット500の所で説明したように、最低限の鋼板で形作る工夫の結果です。それでも廉価なだけでなく、頑丈で広い車内という高い実用性を備えていたため、ジワジワと売れ行きを上げてフランスの国民車とも言える存在になって行きます(初期の販売台数は年間一万台にも達して無いが、これは工場の量産体制の問題が大きかったらしい)。 この車もフォルクスワーゲン ビートルと同じく大戦前に企画、設計された車です。ついでに言えば本国で生産が終了した後も海外で生産が続いた、という点もビートルと共通です。その原型となる車両、TPVは開戦直前の1939年までに完成、量産準備に入っていました。ただしこちらはアルミ部品を多用し、エンジンも水冷、さらにコスト削減のためにヘッドランプは左側一灯のみ、という車でしたが、全体の構造は2CVの原型になったと見て良いものです。 1948年から90年までという長期間にわたり生産され、約387万台が造られたとされます。ちなみにビートルと同じ空冷エンジンですが、エンジンは車体前部に置かれ、前輪駆動、FFとなっています。室内にドライブシャフトを通すことで狭くなるのを嫌ったのはどちらも同じですが、ビートルはエンジン後ろ置きの後輪駆動(フィアット500も同じ)、2CVは前置き前輪駆動を選択したわけです。この点では2CVはかなり先進性のある設計でした。ついでに4速ギアは滑かな操作を可能するシンクロメッシュ付きで、この世代の車としてはこれまた先進的なものでした。  全高が1600mmもあるため、広い室内が確保されているのが横から見るとよく判ります。同世代と言っていいフィアット500や、奥に置かれたフォルクスワーゲン・ビートルに比べこの背の高さは大きなセールスポイントでした。これは戦前の基礎設計の段階で、男性がシルクハットを被ったまま乗れる、という条件を当時の開発責任者が掲げていたのが理由だとか。戦後になって誰もそんな帽子は被らなくなったのですが、結果的にこれが広い車内を実現し、この車の大きな利点となるのです。ついでにこの世代で4ドアなのも注意してください。これも大きなセールスポイントで、各国を代表する戦後の大衆車、ビートル、ミニ、フィアット500などに対し唯一無二の存在でした。ちなみにこの展示車両のような初期型2CVは中心部にヒンジがあり、前ドアは後ろに開く構造になっています。大幅な修正が入った1964年型以降(実際は1965年からの生産分からとの話もあり)、どちらも前方向に開く構造となりますが。 余談ながら人類の至宝映画「カリオストロの城」で齢17歳のクラリス・ド・カリオストロが大爆走させた車がまさにこの初期型2CVです。カリオストロ公国はアメリカと同じく16歳から免許を取れるとしても、あの運転、一年かそこらで身に付くものでは無いでしょう。もっと若いころから無免許運転で毎夜、カリオストロ湖(ダム湖)周辺を爆走、ブイブイ言わせていたはず。その2CVは徹底的に手が入っており、後部トランクには別エンジン積んで4輪駆動にし(シトロエン自身がこの魔改造をやってサハラの名で700台限定販売している)、悪魔の2CVとして公国の若者間では知られた存在だった、とか勝手に想像しております。さらに言えば後部の後付けエンジンは姫さまがイギリス留学中にシルバーストーンで知り合った謎の日本人N氏から譲り受けた空冷V8 3000ccという化け物で、よく見るとHのエンブレムとRA302E の文字があるとかだといいなあ(後部座席とトランクを潰してエンジンとギアボックスを搭載)。 ついでにフランスの国民的古典映画、サントロペの憲兵シリーズ La serie du Gendarme de Saint-Tropezの一作目、「大混戦( Le Gendarme de Saint-Tropez/直訳するとサントロペの憲兵。1964年フランス公開、1967年日本公開)」でもスピード狂いの尼さんがこの車で盛大なカーチェイスをやりっており、女性が暴走させる車としては人気のようです(ただし1964年以降の生産型)。ちなみにこの映画の公開と宮崎さんが2CVを購入したのがほぼ同時期で、何らかの影響があったんじゃないかなあ、と思っています。 |