|

|

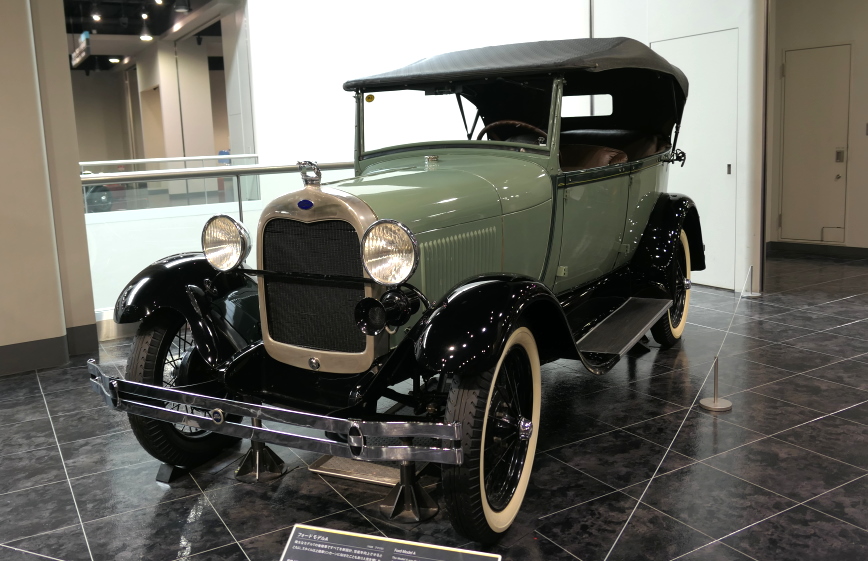

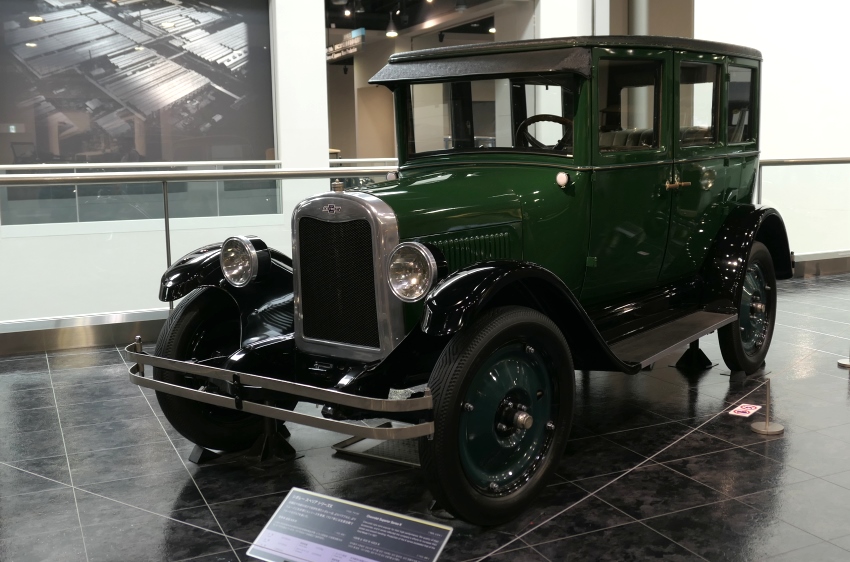

前回は1920〜30年代のやや高級な車を中心に見たので、今回は当時の大衆車から始めてみましょうか。  シボレー(Chevrolet)のシリーズ490。展示の車両は1918年型です。最終的に90万台近い数が製造され、シボレーがアメリカを代表する大衆車のブランドになる原動力となりました。 1915年、新興自動車メーカーのシボレーがT型フォードに対抗する切り札として発売した車。1922年まで生産が続きました。シボレーとしてはこれが二台目の製品だったようですが低価格戦略が当たり、大ヒット。ちなみに名前の490は発売当初の価格、490ドルの意味。この年のフォードT型の価格が495ドルだったのに対抗した価格とされます(ただし翌年1916年のモデルから既に550ドルに値上げされている)。  T型フォードから7年遅れの発売という事もあってより洗練されたデザインという印象を受けます。 ちなみにこの車の発売の段階では、まだシボレーはゼネラルモーターズの配下に入って居ません。そもそもこの時期のゼネラルモーターズ、GMはいろいろとゴタゴタしていたのです。まず創業者であるデュラント(Billy Durant)が経営不振の責任を問われ、社長を解任されていました。 そのデュラントが共同経営者としてシボレー兄弟と新たに設立したのがシボレーでした(後にシボレー兄弟は去る)。そして、この車の成功によって財政的に余裕ができたデュラントはデュポン財閥のボス、ピエール・デュポン(Pierre Samuel du Pont/同名の初代デュポンとは別人なので注意)と組んでゼネラルモーターズを事実上買収、経営者としての復帰に成功します。その結果、シボレーはGMの大衆車ブランドとして組み込まれ、やがてGMの顔とも言えるブランドになって行くのです。 ただしデュラントは後に再度GMを追放され(デュポンに見限られた。その跡を継いだのがあの辣腕経営者、スローン)、最後は世界恐慌の余波で破産する、という悲惨な結末を迎えるのでした(最終的にゼネラルモーターズ経営陣が救済するが、後に再度破産)。このためもあってか、シボレーの公式資料では創業者はシボレー兄弟だけ、後は知らんみたいな扱いになってますね(涙)…。  フォード A型がもう一台ありました。1928年型。こちらはアメリカ製の左ハンドルの車両です。改めてよく見ると洗練された印象の車体設計で、今見てもそれなりにオシャレだなあ、と思う。ちなみにこの博物館、A型だけでなく、T型も複数所有しているはずなんですが、今回は既に紹介した一台しか見ませんでした。何が見れるかは完全に訪問時期次第の運ですかね。  GM配下になった後のシボレーの大ヒット作、1923年に発売となったスペリアー(Sperior siries)。展示の車両は1925年型のシリーズK。 生きた波乱万丈野郎デュラントを追い出し、辣腕経営者、スローンがGM社長(President)に就任した年の車です(大株主のデュポンと組んだ。ただしデュラント追放直後の1920年から23年まではデュポンが社長を務めている。ちなみにGM社の塗装にはデュポン社製品が採用されて以降、大儲けしている)。このため毎年細かいモデルチェンジを行って新たな装備品などを追加、陳腐化を避けるアメリカ車商法がこの車から採用されました。よって毎年形式を示すシアルファベット名が追加されるのですが、その法則性がどうもよく判りませぬ。23年発売の最初の型がB、24年がF、25年がK、26年がVでした。何だこの名前。 先に見た490シリーズの後継として発売された大衆車で(厳密言えば当時発売されいてたシボレーの大衆車を全てこの車種に統合する形で登場した)、この車によってシボレーは初めてフォードのT型を年間販売台数で上回る事になります。最終的に1926年までの4年間で160万台以上を売りました。さすがにこの時期になると、いかに安価といってもT型フォードは完全な時代遅れになっていたのが大きいのですが、この逆転以降、アメリカ市場ではGMが売上一位、フォードが二位という構造が安定的に確立する事になります。 ちなみにGM統合後なので、そのシャシ―(車体下部の骨組み部)は他のブランドと共通化されコスト削減に貢献しています。このため、この時代のGMの車はより高級で高価なキャデラック、ビュイックなどでもシャシ―は大衆車のシボレーと同じものを使用していました。  シトロエン C型(Citroën Type C) 5CV。展示の車両は1925年型のもの。この車、後ろから見ると強烈に絞り込まれた独特の形状なんですが、残念ながらここの展示はそちら側には回り込めず。ちなみにシトロエンの詳細な車名は複雑怪奇なんですが長ボディC3(短ボディはC2)、そして3人乗りなので(後部座席は一座しかない)T-3(二人乗りはT-2)、すなわち正式にはC型 5CV C3T-2となるようです。ややこしい名だな。 フォードにあこがれたフランス人、シトロエン(Citroen)が創業したシトロエン社が1922年から26年まで発売していた大衆車。フランスの自動車会社による最初の量産車とされ、8万台以上が生産されたようです。フォードやシボレーに比べると文字通り桁が違うのですが、当時のフランスではそれなりの販売台数でした。ちなみにコスト削減のため、初期の車両は全てこのレモン色だったという話もあり。ちなみにフランス車ですが、これは左ハンドルですね。 この名前も例の徴税馬力を示し、5フランス馬力(Cheval Vapeur/CV)の意味です。ちなみにこの税、当初はヤード・ポンド単位のイギリス馬力(HP)だったので5HPという名前でした。これが1925年からメートル法馬力、フランス馬力(CV)に切り替わるので、車名もCVに変更されています。すなわち5CVと5HPは名前が変わっただけで中身は同じ車です。ちなみに日本もメートル法馬力ながら伝統的にドイツ語表記なのでPSと表記しますが、単位としてはCVと等しい物です。ちなみに1メートル馬力(CV,PS)=733.5W、1ヤード・ポンド馬力(HP)=745.7Wなので5馬力程度では誤差の範囲ですね。ただしこの車も実馬力は11PSなので、イギリスと同じくその計算法は怪しいです。ちなみにエンジンは4気筒856cc。当時としては高速の60km/hでの走行が可能だったとされます。 これも結構洗練された形状で、個人的には好き。ちなみに日本でも販売されており、その後部が絞り込まれた形状からセミと呼ばれていた、とか。  戦前の大衆車列伝、最後はイギリス代表、オースチン 7(Austin 7)。この7も徴税馬力を示す数字です。747㏄ながら4気筒、10.5HPの水冷直列エンジンを積んでいます。 1922年から第二次大戦が始まる39年まで生産が続いたロングセラーで、29万台が製造されたとされます。展示の車両は1924年製。チャミー(Chummy、親しげ)の愛称でも知られますが(形容詞が名前なのか、という疑問はイギリス人相手には通用せぬ)、ベビーオースチンとも呼ばれていたようです。この車、ヘッドランプが変な位置に在るのが特徴の一つなんですが、1930年ごろの製造分からは普通に車体先頭部に移ります。 経営危機にあったオースチン社を救うため、同社の創業社長の技術者だったオースチンと18歳の少年工、スタンレー・エッジ(Stanley Edge)の二人で全ての設計をゼロから行い、僅か一年で試作車を完成させてしまったとされます。驚くべきことにエンジン設計の多くに専門教育を受けていない18歳のスタンレー・エッジ(Stanley Edge)が絡んでいるとされます。ただしこの点はあくまで本人の自己申告らしいですけどね。最終的にこの車の大ヒットにより、オースチンはその経営危機を脱する事に成功します。 ちなみに第二次大戦後までイギリスでは安くて容易に入手できる車の代表だったため、戦前から戦争直後のイギリスのレース文化にも強い影響を残しました。あのコーリン・チャップマンが制作した最初のレース車、ロータスIもこの車をチューニングしたものでしたし、それ以外にも多くの改造車がレースに登場しています(ニュージーランドでブルース・マクラーレンが最初に乗ったのもオースチン7とする話があるが確認取れず)。 さらに言えば、オースチンはアメリカにも進出するのですが、大きい事にしか興味が無いあの国ではあまり売れず、1935年には倒産してしまいます。でもってそのアメリカン オースチンの施設を買収したのがアメリカン バンタム社(American Bantam)でした。はい、もう気付いた人が1000人に一人くらい居ますね(笑)。そう、あのジープを生み出したバンタム社であり、その小型な軍用車、という設計思想のルーツにこの7があったと思われるのです。まあ、実際は完全に別の車ですが。 さて、ここまでドイツ車が無いのに気がついた人も多いと思いますが、これは第一次大戦に敗れた結果、工業全般が立ち遅れたのと、そこにフォードとGMが参入、大衆車の市場をほぼ独占してしまったからでしょう。ベンツやアウディは高級車でなんとか生き残っていたのです。ナチス党が国民車構想、フォルクスワーゲンを思いついたのはその辺りへの対抗と言った意味合いもあったかと思われます。 |