|

|

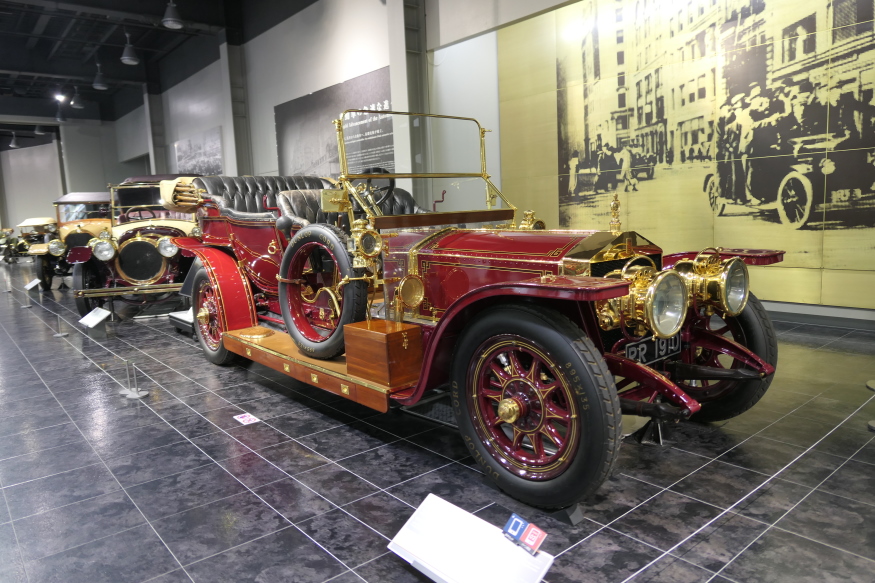

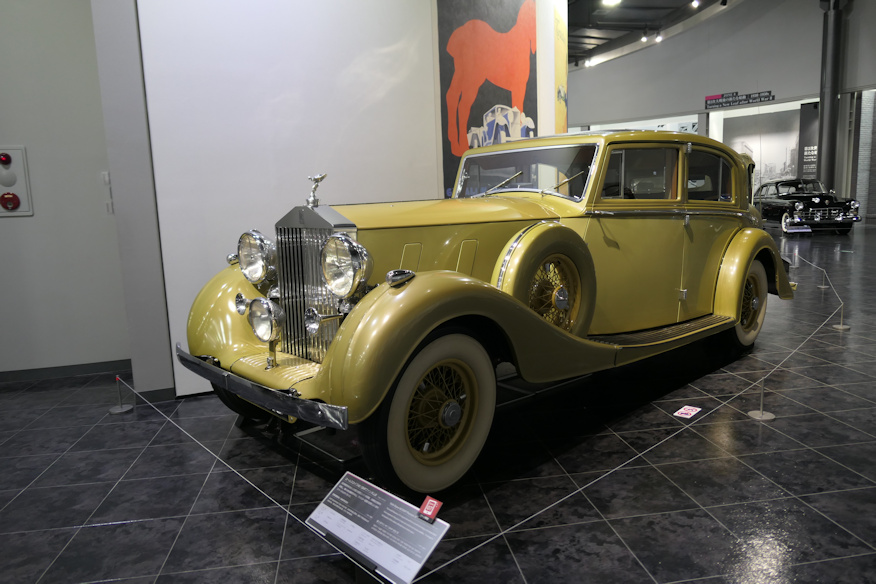

さて、前ページまでで車の始祖鳥時代から、1908年のT型フォードによる大量生産の開始、そして周囲の付属品までがほぼ一体化形状の近代化された車体を持つ1934年のデ・ソトのエアフローの誕生までを見たことになります。 その中間とも言える時代、1910年代には大量生産による大衆車でも近代的な設計思想の車でも無い、高級な少数生産の車の時代がありました。一般にクラッシックカーと聞いて思い浮かべるのがこの時代の車でしょう。ただし既にお断りしたように、筆者はこの辺りの車に関しては興味も無いし技術的にも産業史的にもあまり意味が無いのでパスとします。 ただし唯一の例外として、この車だけは紹介して置きましょう。ロールス・ロイス 40/50h.p。1906年から1926年まで製造された(ただし第一次世界大戦中は製造中断)イギリスを代表する高級車。最終的に約7800台が製造されています。展示の車両は1910年製のものらしいです。ちなみに日本でも皇室の御料車として1921(大正10)年に採用され、1936(昭和11)年まで使われていました。 でもって、この妙な名前はイギリスの徴税馬力(Tax horsepower)と実際の馬力の比を表したもの。イギリス車では両者の比を名前にした車が結構あるのです。なんで、というのは不明ですが、まあイギリス人のやる事ですからね。この車の場合、50が実馬力、40が徴税馬力。 いやそもそも徴税馬力って何って感じですが、第二次大戦前辺りまで、ヨーロッパでは自動車税をエンジン馬力ごとに課税する事が多く、そのための数字です。ただしイギリス人は頭が悪いので馬力計算式は極めて適当でした。気筒直径の2乗×気筒数/2.5という計算式で求められたと言われ(直径の2乗からして意味が判らん)、何でこれでエンジン馬力が計算できると思っちゃったのか理解に苦しみます。実際、後になるほど実馬力とは乖離して行き、最悪の場合5倍以上の差が付いてました(実馬力の方が大きい)。さらに言うなら、この車、何度もエンジンを変更しており実馬力も徴税馬力も全然違うものになっていたのに、最後まで40/50h.pで押し通しています。まあ車の名称に法的拘束は無いのですが、なんでこのダサい名前にそこまで拘ったのかよく判りません。ちなみロールス・ロイスはこの後継車であるファントムI&IIの形式名称にもこの名を使ってますので、余程気に入っていたようです。 でもって、この車はシルバーゴースト(Silver Ghost)の通称でも知られます。本来、一台だけ生産された銀メッキ&銀塗装されていた長距離レース用のデモ車両の名前だったんですが、のちに量産車もこの名で呼ばれるようになりました。ただし正式名称ではなく通称のようなものだったとされます(製造打ち切り直前に正式名称として採用された説もあり)。ちなみに博物館の解説だとその静粛性からゴーストと呼ばれるようになったとされますが、あれはロールス・ロイス自らその名を付けたもので自称です。 さらについでに、アラビアのロレンスが第一次大戦時、オスマン帝国相手の戦闘で使用したロールスロイス装甲車はこの車のエンジンとシャシ―を流用したものでした。おそらく人類史上、もっともラグジュアリーな装甲車でしょうね(この時代の高級車は車体の土台のシャシ―とエンジンだけを自社工場で製造、上部の車体と室内装飾は馬車時代から車体専門業者、コーチビルダーが担当していたのでこういった芸当ができた)。  シルバーゴーストの後継としてロールス・ロイスの最高級車となったファントムシリーズの三代目、ファントムIII(Phantom III)。1936年から第二次世界大戦が始まる39年まで、実質4年間だけの製造に終わった車です(実際は開戦後、エンジン、シャシ―の状態のまま放置され、後に1947年まで掛かって納車した。驚くべきことに戦争中にも数台ほど納車している。先に述べたように車体外観を成すボディはコーチビルダー各社が担当しており、エンジン、シャシ―をロールス・ロイスが完成させても直ぐには納車とならなかったため)。 展示の車両は1937年製のもの。変な塗装ですが、何の説明も無いので詳細は不明。ちなみにこの博物館の解説も含めて日本語圏の資料では1935年発売とするものが多いですが、おそらく1936年が正解。なんか誤記した資料本があって、皆さん、そのまま転記してるんでしょうね。 ちなみに博物館の解説板には40/50h.pとありましたが、例の徴税馬力名が付いてたのはファントム IIまでで、IIIは単純にファントムIIIのはず。ついにでカタカナ表記が「ファンタム」になっているのもなんだかなあ。確かに正しい発音をカタカナ表記するなら「ファンタム」が近いですが、もはや日本語になってしまっているので、普通にファントムで良くないですか?一瞬、知らない車だと思ってしまいましたし。やはりここの解説はそのコレクションの見事さに反して、やや残念感ありますね。 IIIは第二次大戦で生産が中止になった事もあり、715台しか製造されて無いはずなんですが、日本にあったんですね(ただし戦争を経た後も多くが生き残り、現状、600台以上が未だ稼働状態という話もあり)。ちなみに純正ロールス・ロイスでは最初で最後のV12エンジン搭載車です(それ以外のV12エンジンは戦後のもので中身はBMW製)。前輪のみ独立懸架で、この点は後で見るようにライバルであったドイツのベンツの四輪独立懸架に比べるとやや見劣りがします。 ついでに1936年だとあの連合軍を救った傑作エンジン、ロールス・ロイス社のマーリンとほぼ同世代(原型のPV-12が1935年初飛行)。ファントムIIIのエンジンはV12のアルミブロックらしいので、その辺りでは影響があったのかも。ただしそれ以外は特に関係性は無さそうです。 ついでに言うなら、007ゴールドフィンガーで、悪役のゴールドフィンガーの愛車として登場していました。運転手はハロルド坂田さん演じるステキな帽子で有名なオッドジョブですな。ついでに日系人プロレスラーであるハロルド坂田さん、オリンピックのメダリストなのは知ってましたが、レスリングはなくて重量挙げだった、というのを今回の記事で調べて初めて知りました(1948年ロンドン ライトヘビー級銀メダル)。  メルセデスベンツ500K。1934年から36年にかけて製造されたツーリングカー。まあ当時のスポーツカーで、4輪独立懸架システムを採用していました。ちなみに8気筒ですが、直列エンジンで、妙に鼻面が長い構造なのはそのためです。ちなみに直列8気筒と聞くと頭オカシイんじゃないの、と思っちゃいますが、例の1932年式のフォードV8エンジンがデビューする前の時代、特にヨーロッパでは普通に見かける構造でした。 KはKompressor、機械式過給機、スーパーチャージャーの頭文字で、500は恐らくエンジン排気量の5000ccから。その名の通り8気筒5000ccエンジンにスーパーチャージャーを搭載、160hpの馬力で時速100マイル、すなわち160㎞/hの速度が出たとされますが、それって微妙にショボくないか?既に見たチェコスロバキアのスーパーマシン、タトラのT87はほぼ同世代の1936年デビューですが、無過給V8エンジン、85hpながら160㎞/h出たとされますし、やはり1936年発売のフォードの流線形自動車、ゼファーも110hpながら145km/hまで出せました。160hpで最高速160㎞/h前後はどうなのよ。どんだけ空気抵抗が大きいんだこのデザイン。 まあ車体の外に飛び出した巨大なヘッドランプ、エンジンの排気管は車体の外に飛び出して床下に伸びている、という辺りを見るだけでも空力の「く」の字も考えてなかったんだろうなあ、というデザインで、時代遅れ感はありますね。  横から見ても全体的に古臭く、これが1934年のドイツの技術の結晶かあ、と思ってしまう所。あくまで高級車であり、乗り心地とか豪華な装飾の方が重要なのだ、と言われれば、まあその通りではありますが、同時代のアメリカ車に比べると古臭い印象が拭えません。 ついでに言えば1934年製造と言う事はドイツ空軍を支えた航空エンジン、ダイムラー・ベンツのDB600シリーズととほぼ同世代(600が1932年に試作版完成。ガソリン直噴装置を供えた601が1935年に試作完成)。両者ともにスーパーチャージャーを積んでいる以外、特に共通性は無いですが、DB系エンジンと同時進行でこんな車造っていたんだなあ、と思ったのでした。 |