|

|

|

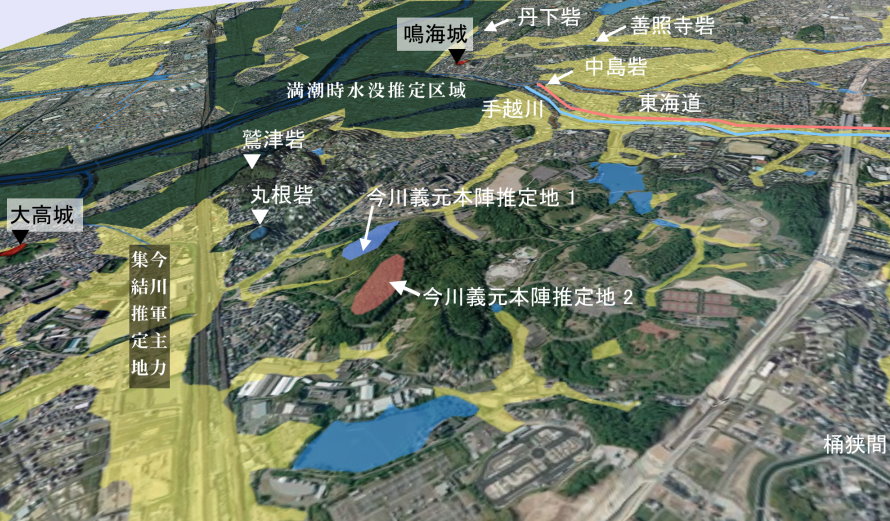

さて、今回は数ある地方の一大名に過ぎなかった織田信長が、鮮烈な全国デビューを飾った桶狭間の戦い、その決戦場はどこだったのかを探す一人旅の巻、でございます。前回見たように大高駅で下車、鷲津、丸山の両砦、「三河物語」ではまとめて「棒山の砦」とされる織田側の陣地を訪問するのですが、その目的は今川義元の最後の地であり、桶狭間の合戦の最終決戦の地がどこだったのかを確認する事にあります。当然、日本語文化圏の皆さんは全て夕撃旅団内の「桶狭間の戦い」を読み、120%理解している、という前提に立ちますので、ご了承のほどを願います。 念のため、桶狭間一帯の地図をこの記事でも掲載して、筆者が痴呆症による徘徊をしているのではない、明確な使命の基に行動しているのだ、というのを確認しておきましょう。  国土地理院サイト 明治期の低湿地図を基に情報を追加(https://maps.gsi.go.jp/development/ichiran.html 地図左下に見えるのが今川軍最前線の城、大高城。その直ぐ東に今回下車した東海道本線の大高駅があるわけです。この大高城は、その北にある鳴海城と併せ、尾張の織田家の喉元に突き刺さったトゲのような城でした。このため織田軍は両城を取り囲む形で砦を築き、これを封じ込める作戦に出ていました。これを救援するために遠征して来たのが今川義元の軍勢だったのです。その配下にあった松平元康(徳川家康)はその先陣としてこの両砦を攻め落とし孤立していた大高城を解放、自らその城に入ります(すなわち家康は織田信長の軍勢と戦ったことがある)。それは合戦後、清州城方面に撤退する織田軍を襲撃できる位置にありながら、家康は最後まで何の手も討たなかった、という事でもあります。 この戦いを督戦するために義元は「桶狭間山」に登り陣を敷き、そこで信長率いる織田軍の奇襲を受けて討ち取られる事になるわけです。ではその桶狭間山とはどこなのか。少なくともそういった地名は現存しません。ただし両砦と大高城を見下ろすことができ、軍勢の移動に適した東海道方向、すなわち南東の位置にある高台は現在公園となっている大高緑地一帯しかない、ここだ、というのが筆者の推定です。それを確認するには、実際、そこから織田側の砦が見えるのかを確認するしかありませぬ(大高城は間に広い谷があるので間違いなく見える)。  国土地理院サイト 国土地理院地図の写真版を基に情報を追加( https://maps.gsi.go.jp/development/ichiran.html) 筆者の考える義元終焉の地、すなわち桶狭間の奇襲が決行された場所は大高緑地の尾根筋である1、2のどちらかであろう、でした。本来ならその本陣側に登って、鷲津と丸根の両砦、いわゆる棒山の砦が見えるかを確認すればいい話ですが、この一帯は現在樹林があり、視界が確保されていません。このため逆に砦側から大高緑地が見えないだろうか、と考えて今回の訪問になったわけです。 といった感じで前フリは終了、早速行ってみましょうか。 |