|

|

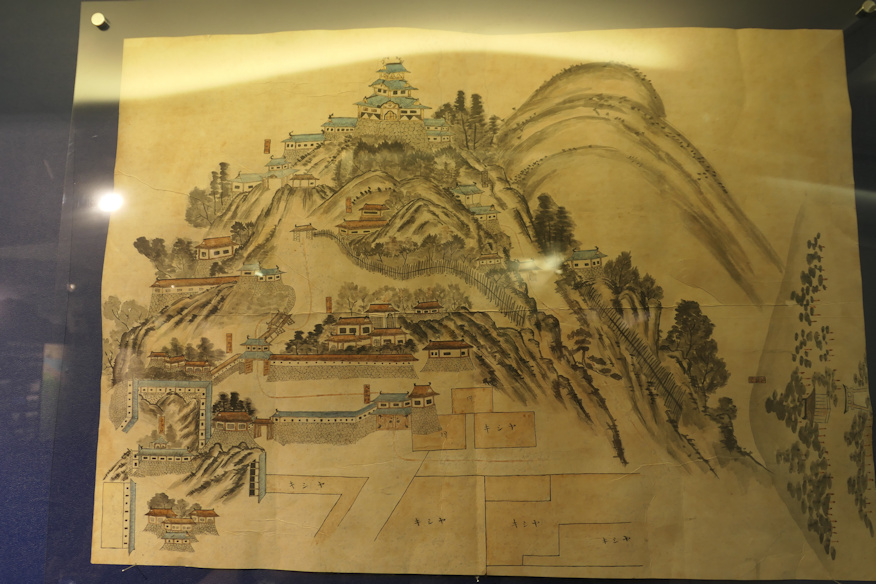

さて、これが復元天守閣。1956(昭和31)年に建てられており、復元天守閣の中でも古い方に入ると思います。ただし岐阜城に本当に天守閣があったのかは筆者が知る範囲では確証は無いはず。あったとしても似ても似つかないものだったと思います。この周囲の石垣も恐らく昭和期にでっち上げられたものでしょう。 ちなみにここは明治期に既に初代復元天守閣が造られており(恐らく日本初)、これの跡に建てられたのが現在の二代目復元天守閣。初代は戦中、1943年に焼けていますが戦火によるものではなく、失火のようです。  城内で展示されていた絵図。岐阜城に天守閣があったとされる根拠とされるようですが、江戸期に描かれた想像図で、往時の物では無いんですよね。天守閣の石垣の左右に接する形で楼があるのも江戸期の城っぽいし。ただ何らかの物見台のような物はあったと思います。信長さん、そういうの好きだし。 岐阜城にはイエスズ会のフロイスが招かれた事があり(1569(永禄12)年旧暦7月、信長が岐阜城に入って二年目)、詳細な文書記録を残してます。中公文庫だと第2巻第38章にその記述があり、「政庁と庭園などからなる麓の建物群」と「山頂部の信長の居住区」に分かれていたようです。ちなみに山頂部に至る道の途中に巨大な堡塁があり、その上では十五〜二十人の若武者が交代制で見張りを行っていた、と述べています。この「上」というのが江戸期の城門のように門構造の上に造られた部屋の事なのか、単純に坂の上に別の建物があったのかはよく判らず。その先の城の入り口には三つの広間を持つ大きな建物があり、そこには多くの若者が働いていおり主に城と麓の政庁の連絡を取っていた、とされます。これらは各地の貴人の息子とされ、おそらく織田家が人質として各地の大名たちから取っていた若者だと思われます。そしてそこから先は、貴婦人(これも人質か)と信長の子息以外は立ち入り禁止だったとか。 その城内で信長の命を受けて働いていた11〜13歳の息子が二人居り、兄が奇妙(きみょう)、弟が茶筅(ちゃせん)と呼ばれていたとされます。変な名前ですが事実でして、奇妙は嫡男の信忠(寛政重脩諸家譜にもこの名がある)、1557年産まれですから、当時12歳。茶筅は後に秀吉と対立して織田家にトドメを刺しちゃう信雄ですね。後に養子に出されてしまう信雄ですが、この段階では信忠と共に信長のすぐ側で生活していたようです(本能寺の変の後、織田家に復帰。結果的に信長の血筋を後世に残す家系となる)。ちなみに信雄はフロイスの日本史では次男とされたり三男とされたり安定しませぬ(信忠、信雄、信孝の三信は全員、母が違うはずなので産まれた順と言うよりは継承権の順だろう)、最終的に本能寺の変の後、安土城の天守閣に自ら火を放って灰燼となし、フロイスから「普通より知恵が劣っていたので」と強烈な評価をもらっています(中公文庫 第3巻第58章)。まあフロイスはイエスズ会に親切で無い相手は全てボロクソに評価するんですが、この時は既に明智光秀は山崎で秀吉の軍勢に敗れた後であり、全く意味がなかったのは事実です。 ちなみにこのキラキラを通り越してギラギラな命名が信長の個性によるものか、当時は普通だったのかはよく判りませぬ。ただし前田利家の幼名が犬千代、徳川家康が竹千代だったのと比べると、やはりギラギラネームだった可能性高し。まあ人の親としては最低の部類に入ると思われる人ですからね、信長。 この時、信長はフロイス一行を極めて歓待しており、着物を贈ったり一緒に食事をとったりしています(その給仕を信雄が行っている)。城からは美濃と尾張の大部分が一望できた、としており、眺望に優れた城だったことが伺えます。信長、好きそうだよな、という立地です(彼が自分で設計した城は全て山頂に置かれている)。その眺望が効く部屋の奥には金屏風の部屋があり、千本の矢が置かれていた、とされますが、装飾なのか籠城戦に供えた備蓄だったのかよく判りません。というか、当時の城砦関係の建物の記録はほとんど残っていないので、我々が見るのは江戸期に描かれた想像図か明治維新以降の「専門家を名乗る皆さんが作りあげた戦国ファンタジー」となります。死人に口なし、資料が無いならでっち上げればいいじゃない、は歴史研究家を名乗る連中がよくやる悪行の一つで、それが事実として未だに広く信じららたりしてますから、歴史というのは厄介なのです。 ついでにこの時、信長はインドまでの土地にこれほどの城あるか、と問うているのですが(フロイスたちが何と答えたかは書いてない)、別に信長がガンダーラ好きだったわけではありませぬ。当時の日本人にとって海の向こうは唐(から)の国、すなわち中国(当然、当時は明王朝だが関係なく、海の向こうは何でも全て唐である)、その向こうには天竺、すなわちインドがあり、その先は知らぬ、が世界知識の限界だったからです。信長的にはフロイスもインドの横の方から来たテッペン禿げ、程度の認識だったと思われます。 さらについでにイエスズ会、日本に来た連中はそれなりにまともでしたが、同時期1590年代にポルトガル王国の一員としてアフリカ大陸コンゴ王国に入ったイエスズ会の連中は現地人からの略奪、奴隷としての人身売買、植民地化に大きく貢献しており、ロクなもんじゃない宗教団体なんですよ、あれ(The river Congo /Peter Forbath の第9章に詳しい。「コンゴ河」のタイトルで邦訳あり)。後に秀吉はイエスズ会を目の敵にしますが、もしかするとそういった情報を知っていたのかな、とも思います。少なくとも単純な宗教差別ではないんですよ、あれは。 |