いきなり余談ですが、前回書き忘れた事を少々。

ホンダがF-1に参戦した1964年は最初の東京オリンピックの年であり、すなわち日本中向かう所オリンピックだらけ、という年だったはずなのに、私が読んだ範囲の10人近いホンダ関係者の証言の中では一度たりともオリンピックのオの字も出て来ませんでした(笑)。いかに当時のホンダがF-1に熱狂していたかが判ると思います。

さらについでですが、1964年はフォードがル・マン24時間レースにGT40シリーズで挑戦し始めた年であり、ある意味、ヨーロッパのモータスポーツに黒船が来襲し始めた年、とも言えます(ただしこの年のフォードは惨敗。無敵伝説が始まるのは1966年から)。

さて、参戦二年目の1965年は全10戦の内、開幕戦の南アフリカは車の開発遅延と遠征費が高くつく事から欠場、後に第7戦のドイツも大幅改良のために欠場してるので、実際は8戦だけ走った事になります。

ちなみにこの年はイギリス勢の黄金期で、最終戦メキシコGPを除くと、残り9戦全てがドライバーもチームもイギリス勢の優勝でした。それどころかタイヤまでダンロップですから、オール英国大行進状態だったのです。その中で日本のホンダとアメリカのグッドイヤータイヤとアメリカ人のリッチー・ギンザ―(Richie

Ginther)がメキシコGPで勝ったのですから、大したものです。

まあ、そもそもホンダとフェラーリを除くと、年間通して参戦していたチームはほぼイギリス勢だったのですが。ちなみにドライバーのチャンピオンは天才ジム・クラーク、コンストラクターはホンダの憎き敵、ロータスでした。

この年から新たにホンダのエースとなったアメリカ人、ギンザ―が6位入賞二回(この時代は6位までがポイントをもらえた)、そして最終戦メキシコで優勝、前年から引き続き参戦したバックマンはメキシコの5位入賞一回を記録しました(ただしホンダの予算および準備不足とギンザーのワガママもあってバックマンは6戦しか走って無い。内4戦はリタイア)。

ギンザーはバックマンよりもベテランのアメリカ人F-1ドライバーで、前年、1964年末に中村監督がその経験を買って二人目のドライバーに採用したもの。契約金は1000万円。同僚の若手、バックナムは500万円で、どちらも当時の日本の物価を考えるとかなりの大金でしょう。

ちなみに1964年はBRMチームで走っていたのですが、同僚のグラハム・ヒル(1962年チャンピオン。のちに1968年に再度チャンピオンになり1972年に飛行機事故で死亡。1996年F-1チャンプでホンダとも縁が深いデーモン・ヒルの父)が優勝二回、2位三回、年間でも総合2位につけたのに対し、2位二回が精一杯で、総合5位に終わってます。このため、ほとんど解雇に近い状態でギンザ―はチームを出てホンダに移ったようです。

ただしこの年に一度もリタイア無し、年間10戦全戦を完走したのは彼だけだったので、安定はしていたのですが速くて安定してるのと、とにかく安定だけはしてる、ではやはりちょっと意味が違うでしょう(優勝したメキシコGPが生涯唯一の勝利で、この時でもポール、ファステストラップ、ともに取れてない)。

なんでこんなドライバー入れちゃったの、という気がしなくもないですが、ベテランの経験を買った(1960年にF-1デビュー)らしいです。ただしプライドだけはやけに高いというやっかいな性格で、自分がナンバーワン ドライバーなんだからあらゆるワガママを聞け、という態度を取り始めます。

とりあえずギンザーの性格は承知の上で、中村監督は俺ならうまく扱える、と思ってたらしいですが、すでに述べたようにこの年、彼は監督を降ろされてしまったのでホンダの迷走が始まります(ただし中村さんはこの年のモナコなどいくつかのレースに顔を出してる。自腹なのか会社の経費によるのかは不明)。ギンザ―は期待されたほどその経験をマシンの開発に活かせず、そこに新たに監督になった関口久一さんがギンザ―のワガママを許してしまったため、チーム全体の統制が取れなくなります。

その関口さんも成績不振の責任を問われる形で四戦目のイギリスGPの前に解任され(第五戦だがホンダとしては四戦目)、河島さんが臨時監督して急遽送り込まれたのは既に述べた通り(ちなみにこの時も中村さんは現地に行ってる)。

二輪世界GPの初代監督で、その世界一の原動力となった河島さんに本田宗一郎総司令官が緊急登板を命じたのですが、こんなチーム状態では河島さんも打つ手が無く、イギリスGP

のレース中、ピットでもう走っても無駄だから降りると言うギンザ―に対し、データを取るために最後まで走れ、と主張する河島さんが大げんかをする、という事態にまで発生します。

結局、次のオランダGPでは関口監督が復帰、ギンザ―が二度目の6位入賞を果たしますが、必勝の信念に燃えまくる本田宗一郎総司令官は納得せず、ここで現場チームの人員は総入替となります(オランダの民間工場のバックヤードを借りてた前線基地も一度完全に撤収してしまった)。さらに次のドイツグランプリを欠場、イタリア戦までの約2か月を使ってホンダはエンジンを中心に徹底的にRA-272

に手を入れるのです。

こうして満を持してイタリアGPに臨むのですが、監督復帰を打診された中村さんは、今さら何を、という事でこれを拒否、結局当時の研究所所長(氏名不明)が臨時監督を努めたもののギンザ―、バックマンともにリタイアに終わり、ホンダは絶望的な気分に陥ります。次のアメリカGPも中村さんが監督を拒否したため、同人物が監督を務めるのですが、二台とも完走はしたもののギンザ―は7位、バックナムは13位と散々な戦績に終わります(ギンザ―のマシンのラジエターに大きな木の葉が張り付いてエンジンが冷えなくなるという不運もあった)。

この時、辛抱しきれなくなった本田宗一郎総司令官が初めてホンダが走るF-1を見にアメリカGPに顔を出していたのですが、残念ながら散々な結果に終わった事になります。

ちなみに本田宗一郎総司令官が現地で観戦すると勝てない、という妙なジンクスが一時期ありました。実際、伝説の1986年の最終戦、オーストラリGPで20年ぶりにF-1観戦に来た本田宗一郎総司令官の目の前で歴史に残る逆転劇が起こりホンダはまさかの敗退に終わってます。この時はチャンピオンほぼ確定だったはずのウィリアムズ・ホンダのマンセルがタイヤバーストでまさかのリタイア、マクラーレン・ポルシェのプロストにレースの勝利と年間チャンピオンの両方を奪われてしまったのです(コンストラクターチャンプはウィリアムズ・ホンダ)。

結局、1988年の日本GPでマクラーレン・ホンダのセナが優勝、年間チャンピオンを決めたレースで初めて本田総一郎総司令官は自分の名のついたエンジンが勝つのを見届ける事になりました。ただしその後に観戦した1990年の日本GPではマクラーレン・ホンダのセナがスタート直後にフェラーリのプロストと接触、リタイアとなってたりするのでどうも縁起は良くないようです(1991年8月逝去なのでこれが最後の観戦だった。そしてホンダは1992年にF-1から撤退する。ただし本田宗一郎総司令官は鈴鹿には来たものの実際は負けるのが怖くてレースは見て無かったという話もある。さらに他のレースにお忍びで来てた説もあって詳細ははっきりしない部分もあり)。

こういった大混乱の中、ホンダは1500㏄F-1最後のレース、1965年第10戦 メキシコGPを迎えます。そこで成し遂げられた初勝利についてはすでに連載一回目で書きましたから、ここではそのマシン、RA-272後期型について見て行きましょう。

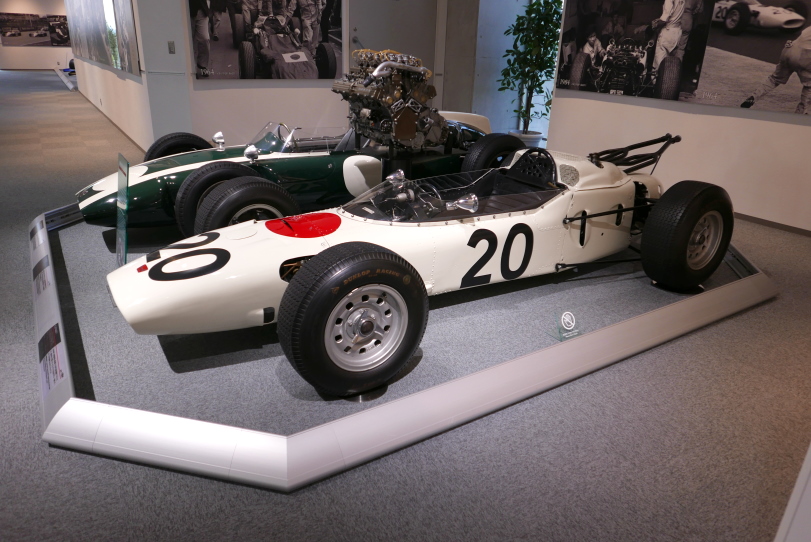

参戦二年目のマシン、RA-272の後期型。

この年で1500㏄ F-1は終了という事で車両及びエンジンの新規開発は行われず、基本的には前年のRA-271を進化させたものでした。ただし第8戦のイタリアGP前(ホンダとしては6戦目)に大幅改造をやっており、それ以前を前期型272、それ以降を後期型272と考えていいでしょう。ホンダのサイトでは改修後のマシンをRA-272

改と述べてたりもします。

最初の入り口ホールにもRA-272

がありましたがあれは同じメキシコで5位になったバックマンのマシンで、こちらの展示はホンダに初優勝をもたらしたギンザ―の車。ちなみにこうして見ると後輪の位置がエンジンとほぼ重なっており、実は厳密にはリア・ミッドエンジン(ミッドシップ)とは言い難い部分もあるのが判ります(後輪の車軸より前にエンジンを置くのがリア・ミッドエンジン)。これは横置ギアボックス一体型の縦に短いエンジンのため、車輪がほぼエンジンの横に来てしまってるからです。通常のリア・ミッドエンジンの場合、エンジン縦置きでその後ろにギアボックスが付き、その横に車輪を付けるのでキチンとミッドエンジン構造になります。

ついでに前年のマシンは重すぎる、という事が明らかだったので、このマシンから軽量化が計られ、各部の過剰に頑丈な部位を削ってます。モノコック(後述)構造の車体の剛性を維持するフタ、隔壁部(Bulkhead)を従来の鉄製からアルミにしたり、ジュラルミンやチタンのパーツを増やしてるのです。ただし既に述べたジュラルミン加工の問題はこの段階でも解決されておらず、強度的にはメリットは薄かったのですが…(ただしホンダのサイトではRA-272

から耐食アルミにした、と書いてる。一方、設計者の佐野さんはジュラルミンのままだったと証言してる。両者は真逆の特性を持ち、強度が高い代わりに腐食に弱いのがジュラルミン。強度は中程度ながら腐食に強いのが耐食アルミ。ここまで関係者の意見が食い違うのは珍しい。ここでは設計者の発言を採用するが、すでに述べてるようにホンダの記録はいろいろ怪しいのは覚えておいてね。ついでに近年のジェット機はアルミ合金でもジュラルミンではない素材を使ってるので耐食性を持ちます)。

それでも498㎏、27㎏の軽量化に終わり、他のチームに比べるとまだ30㎏近くは重かったのでした。前年よりはマシでも、決して褒められるレベルの重量ではないでしょう。

ちなみにホンダのF-1は最初のプロトタイプ、実戦には投入されなかったRA-270から既に重く、これを試運転したブラバムが too

heavy,too fat,old fashioned

construction、重すぎ、デブすぎ、古臭い造り、と述べたそうです。実戦投入されたRA-271以降は後で見るように古臭い部分は一掃されたものの、重すぎ、デブすぎは、この後、3000㏄時代になっても付きまとう問題として残り続けます。

そんなんエンジン馬力が出てればなんとでもなるやん、というのがホンダの考えだったのですが、既に見たようにバイクと違ってひたすらエンジンの高回転高馬力を維持できない四輪レースでは重さは致命傷になるのです(死ぬほど強烈なトルクがあるなら話は別だが同じ排気量のエンジンでそれは無理)。

参考までに前年のRA-271。

こちらはRA-272。ただしバックナムのマシン。

一目で判る両者の違いは車体後方のエンジン部のカバーで、RA-272

ではより面積の小さなものに変更されてます。おそらく熱対策でしょう。他にもドライバーの背もたれの後ろに見えるエンジン上部カバーの形状、バックミラーの取り付け場所、風防ガラスの形状、後輪を支える支柱の取り付け位置など、RA-272

後期型の段階ではかなり変更が加わってるのが判るかと。

運転席後部をよく見ると後輪を支える支柱の取り付け部が上下二つありますが(ギンザーのマシンの横からの写真の方が判りやすい)、これは後期型から導入された車高セッティング用の装備。ただし、どういった目的によるのかはイマイチよく判りません。サーキットの路面の凸凹に合わせて車高を調整したのかとも思いますが、詳細は不明です。

とりあえず確認できる範囲では最終戦のメキシコでは写真の状態、その前のアメリカでは下の支柱は同じ位置、上の支柱は上段の取り付け位置に変更されてます。イタリアは写真が見つからなかったのですが、ハセガワの模型ではメキシコ戦と同じとされてます。おそらく何らかの資料があったのでしょうが、この記事では詳細不明としておきます。

先にも少し触れたように、ホンダはイギリスGPの後、ドイツGPを欠場してマシンの大幅な改良に取り組み、イタリア戦からこの後期型RA-272

を投入してます。

これはあまりに勝てない状況に激怒した本田宗一郎総司令官の命令によるもので、エンジンを中心に大幅な改良が命じられたのです。

その時の主な変更点が重量物のエンジンの重心を下げる事でした。コーナリングの安定性を上げるためシリンダーケースから上の傾き角度を12.5度から25度に強めて寝かし、さらにエンジン本体を従来より10㎝下に設置しています。

さらにエンジンのオイル循環強化、そして冷却系の強化などを行ってます。ちなみにエンジンのオイル周りの弱さと重心の高さはヨーロッパF-2(この辺りの話は次回)でブラバムとそのチームから指摘されていたホンダエンジンの欠点でした。これを聞いた本田宗一郎総司令官がF-1でもその改修を命じたのです。

ただし後に少し詳しくまた見ますが、オイルの循環強化のためにはドライサンプ化が必須なのですがそこまではやって無いように見え、どうにも中途半端な改良に終わってます。これが時間が無かったからなのか、根本的にレースに必要なエンジンの条件をまだホンダが理解して無かったからなのかは判りません。

この時、後に最初の3000㏄ F-1エンジンを開発する事になる、あの入交(いりまじり)昭一郎さんもその改修作業に参加してました。彼の回想によると二か月間研究所に泊まり込みの形で改修作業を行ったそうな。完全にブラック企業状態ですが、それでもイタリアでは勝てず、次のアメリカでは本田宗一郎総司令官自らが乗り込んでも勝てず、誰もがもうダメだと思っていた最終戦メキシコで勝ってしまったのですから、勝負ってのは判らないものです。

ちなみにメキシコは誰も期待してなかったので、シャシー設計の佐野さんなどは当日会社を休んでしまい(日曜なんだから当然ではあるが)、電話で勝利を知らされたものの、最初は嘘だと思って信じなかったそうな。

ついでにホンダは「エンジン規定が変る前の最後のレースに勝つ」という妙な面があり、1500㏄最後のレースになったこのメキシコ、後にターボ過給エンジン最後のレースになった1988年のオーストラリアでも勝っています。