こちらはイギリス謹製初等練習機、デ・ハビラント社のDH.82Aタイガーモス。

いわゆるサンダーバード6号です(笑)。

こちらもまあ、世界中でお馴染みではありますが、

コンディションは非常にいい機体です。

ただし、この機体は解説板そのものがなく、A型ではない可能性もあり。

10年前の写真を見ても、単にタイガーモスとしか看板に書いてませんし…。

とりあえず自国の機体にはウルサイ、イギリスの人間がA型、

と断言してるのを見たので、その意見を採用しておきます(手抜き)。

第二次大戦前、1931年初飛行の複葉練習機ですが、

タイでは1951年ごろ、すなわち朝鮮戦争の時期に導入してます。

なんでまた、という感じですが詳細は不明。

イギリス空軍での完全退役が1952年なので、

その前後の払い下げ機を安く買ったのかなあ。

34機ほど導入したようで、ある程度の運用はしてたみたいですが、

さすがに10年使って1961年には全て退役となってます。

つーか、1960年前後の段階での機体の入れ替わりが多いな、タイ空軍。

ベトナム前夜、という事で援助もらいまくったのかしらむ。

なんだか近所のオジサンが1週間で造ってしまった趣味の機体にも見えるのが

タイガーモスの偉大なところ…なのか(笑)?

機体横に開いてるカマボコ型の穴は足掛けなんですが、

普通は後ろ、主翼の上から乗り込むはずなので、なんだこれ(笑)。

タイガーモスの燃料タンクはコクピットの上、上翼の天井部なので、

ひょっとして給油作業用?

ラジアル(円形)エンジンではないので、大きな開口部はないですが、

同社の空冷エンジン、ジプシーメジャーを積んでいます。

余談ですが欧米の場合、航空機メーカーが

エンジンまで造ってしまうのは少数派で、

特に1000馬力エンジン時代以降で一定の成功を収めたのは

このデ・ハビランドとドイツのユンカースくらいでしょう。

イギリスだとブリストルもそうですが、ここはエンジンも航空機も

正直パッとしないです(笑)。

そもそも1000馬力を超えるような航空エンジンの製造は、

片手間にできるような仕事ではないのでしょう。

アメリカではカーチス・ライト社がやってましたが、

エンジン部門(Wright Aeronautical Corporation)と

航空機部門(Curtiss-Wright Airplane)は実質的に別会社でしたし、

1000馬力時代以降の航空機はやはりパッとしませんしね…。

日本の事情?いや、…よく知りませんね、私は…ハハハ…。

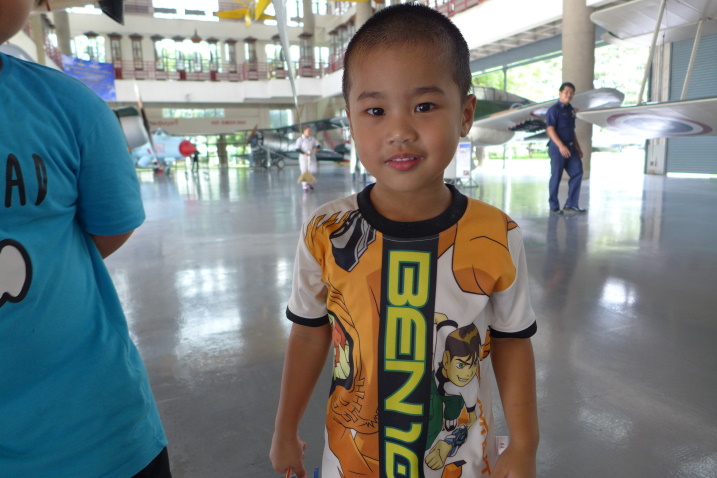

でもって、ここでまたもやちびっ子コンビに遭遇。

イガクリ君が一生懸命話しかけてくれるのだが、スマヌ、

おっちゃんはタイ語はわからんのだ…。

ちなみによく見ると、そのTシャツ、ベン10(ベンテンと読む)じゃないの。

名前の通り、日本のアニメや特撮の強烈な影響を受けた

アメリカのアニメ(カートゥンに分類されてるが)ですね。

(一人で10種類の仮面ライダーに変身できるようなアニメと思えばいい)

タイでも放映されてるのか、それともオーストラリア土産なのか。

でもって、ここでも彼らと宇宙における

人類の存在意義と神の愛の問題について話し合った結果、

またも時間がどんどん経過していしまい、どう考えても

4時の閉館までに全部見れないよな、と悟る。

…とりあえず、見学を続けましょうか。

再びカーチスのホークシリーズですが、

前回見たホークIIIの後継機として輸出されたカーチス ホーク75Nです。

ただしこちらは陸軍機ですが。

まあ、見ればわかりますが、

P-36ホークを固定脚にしてしまった廉価版ですね。

さらに主翼下にはマドセンの23mmというこれまた珍しい

機関砲のガンパックが搭載されてます。

脚とガンパック以外は基本的にP-36のままのはずなので、

この頭に液冷エンジンのアリソンのV-1710をつければ、

固定脚のP-40 ウォーホークが……できるのか?

タイは1939年に25機を導入、後に日本から手に入れた隼と並んで、

第二次大戦中のタイ空軍主力戦闘機でした。

なので連合軍の爆撃機の迎撃にも飛んでおり、

B-29やB-24を迎え撃ったアメリカ機、という妙な存在でもありました。

さすがに23mmあれば相当な破壊力だと思うのですが、

戦果があったのかはわかりませぬ。

ちなみに中国軍でも同じ固定脚のホーク75を採用してましたが、

こちらはライセンス生産で中国で組み立てたため

75Mという型番になっております。

(0から造ったのではなく、部品を持ち込んでの組み立てだと思うが…)

後ろから見るとこんな感じ。

1935年初飛行ですから、Me109と同世代ですが、

あっちが終戦まで進化を続けて主力戦闘機を勤めたのに対し、

こちらはP-40に発展して終わりでした。

まあMe109の場合、最後の方はほとんど別の機体になってしまってますが…。

展示はなぜか胴体後部の機体持ち上げ穴に棒を通して支柱で支え、

尾部を上に持ち上げた状態になってます。

これ、通常はエンジンの位置を低くして整備する時や、

地上で標的に向けて行なう機関銃の試射と

火線の調整時に使うものなんですが、演出の一種ですかね。

ちなみにP-36&ホーク75もまともな機体は世界で3機しかないので、

これも貴重といえば貴重。

特に脚が畳めない廉価版で現存するのは、この機体だけです。

ちなみに残りはデイトンのアメリカ空軍博物館と、

イギリスのダックスフォードにあり、両者ともかつて旅行記で紹介してます。

なので、夕撃旅団は現存P-36完全制覇となるわけです。

…何がスゴイのか、自分でもわかりませんが(笑)。

ついでにこの機体横のハヌマーンのイラスト、

先のホークやコルセア、さらにはF8Fにもありましたが、

ホントに現役時代から描かれていたのかはわかりません。

少なくとも私はそういった写真を見た事がないのです。

どうでもいいといえば、その通りなのですが、ちょっと脱線します。

タイには戦後、軍属に近い変な漫画家が居て、

この人がアメリカの資金援助を得て、なぜか日本で設立されたばかりの

東映動画に仕事を持ち込んだ事があります。

(発注者はバンコクのアメリカ大使館だが、おそらく金はCIAが出してる)

1957年に「ハヌマンの新しい冒険」というタイトルで完成したこのアニメ、

私は未見なのですが、日本を代表するアニメーター、

大塚康生さんの著作「作画汗まみれ」の新版の方に、

そのタイの漫画家が描いたハヌマンのイラストが出てるのです。

で、これがこの博物館の機体に描かれたハヌマンにそっくりで、

CIAをバックに持っていた(映画は反共産主義的な教育映画らしい)

その漫画家が展示にあたって勝手に描いちゃったんじゃないか、

という可能性も若干はある気がしてるんですよねえ…。

まあ、あくまで推測の域を出ませんが。

NEXT