さて、その先からはまた少し航空機の展示が。

これは今まで出てこなかったのが不思議、という感じの

イギリスを代表する練習機、デ・ハビラント タイガーモスのII。

デ・ハビラント社の機体ですが、戦中はイギリスも他のメーカーに

協力させて生産数を上げる、というのをやっており、

タイガーモスの生産は自動車メーカーだったモーリスが請け負っていました。

この機体も1941年のモーリス製だとか。

約8300機の総生産数の内、約3500機がモーリス製だとのこと。

航空機の専門メーカである本家を凌駕して乗り越えて行っちゃった(笑)、

アメリカのGMやフォードに比べればかわいいもんですが、

イギリスでも同じような事、やってたんですね。

でもって、これが第二次世界大戦直前まで

イギリスの主力戦闘機の一角を担ってた

グロスター グラディエーターの1。

前回登場した複葉機のブルドッグ、それの後継機です。

胴体の前半はさすがに全金属製ですが、コクピットの後ろからは

鋼管に羽布貼り、そして複葉(主翼も多分羽布貼り)、

さらには脚も出しっぱなしで畳めない、という機体。

初飛行は1934年ですから、早いといえば早いんですが、

Me109の一年前、スピットと比べてもわずか2年しか違わないので、

まあ、疑う余地なく失敗作ですね。

もっとも、この機体が勝った競作では、実は本命は別にいたのですが、

それが試験開始そうそう、墜落事故を起こしてしまい、

棚ボタ式に採用が決まってしまった、という部分もありました。

戦争中に何をやったか、とえいばマルタ島を初めとする

地中海方面での活躍と、作家のロアルト・ダールの乗機で、

彼は着陸時の事故で大怪我をした、というくらいでしょうか。

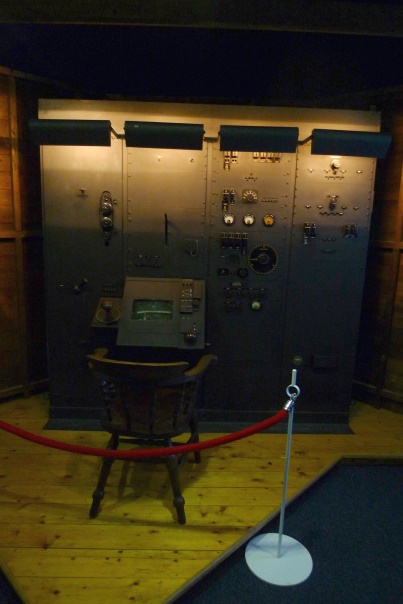

その先にあったのがこれ。

イギリスの早期警戒レーダーの本体です。

型番は残念ながら不明ですが、意外に大きいですね。

モニタ用のブラウン管と、その調整部は失われてしまっていました。

このモニタは一般のレーダースコープのような

円周型ブラウン管の中を走査線がグルグル回るタイプではなく、

横方向に一本線が走り、目標の反応の大きさにあわせ、

心電図のように跳ね上がる、というAスコープを搭載してたものでしょう。

オペレータはここに一人いるだけですが、実際の操作には

もう一人か二人、必要だったようで、

右側のスイッチ類などを調整してたんでしょうかね。

その先にあったイギリスの対空砲。

おなじみの3.7インチ砲のような気もしますが、

これに関しては解説板を見てこなかったので、詳細不明です、はい。

NEXT