まだまだ蒸気機関は続くのですが、ここで進化の大ジャンプ、タービンエンジンの登場です。

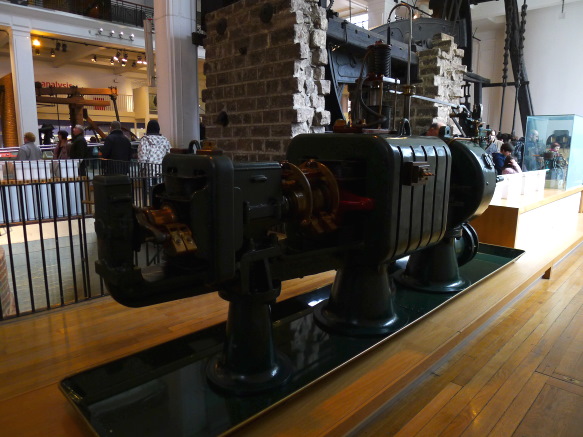

写真は1891年製パーソンズの円周流式(radial-flow)スチームタービン発電機。

これまでに見てきた蒸気機関のようにピストンを垂直に動かして、それを円運動に変換して…となると、

ちょっと考えるだけでもロスが多そうだなあ、と思うわけです。

なので、最初からエネルギーを円運動に変換してしまえ、

という発想から出てきたのがタービンエンジンです。

簡単に言ってしまえば、回転する軸(ドライブシャフト)の周りに風車の羽根を埋め込んでしまい、

正面から蒸気を利用した高速の風を当ててやれば軸はクルクル回転するよね、というもの。

この考え方は後のジェットエンジン(ガスタービン)にまで繋がってゆきます。

ちなみにタービンはラテン語で回転、といった意味らしいのですが、

どうもイギリス人はラテン語を“ちょっとカッコいい言葉”と考えていたようで、

日本人が英語式の名前をつけるような感じでこれを使います。

そういや19世紀くらいまで、イギリスの幽霊は、ラテン語を話す、という事になってたんですが、

ひょっとして、幽霊ってカッコいいのか?

でもって世界で初めて実用的なタービンエンジンを開発したのも、

イギリス人のチャールス・パーソンズ(Charles Parsons)でした。

1894年に実用化されたその蒸気タービンはまず発電用に用いられ、

それまで水力以外、まともな手段がなかった電力供給に大きな発展をもたらします。

実際、現代の電気文明の到来は、彼の蒸気タービンが大きな原動力になっているのです。

でもって、蒸気タービンといえば、もう一つ船舶用のエンジンがあります。

これもパーソンズの発明で、発電用タービンを実用化した翌年、

1895年に蒸気タービン駆動による小型船、タービニア(Turbinia)を建造し、海軍への売込みを行います。

ここから、イギリスの軍艦の蒸気タービン化がスタートするわけです。

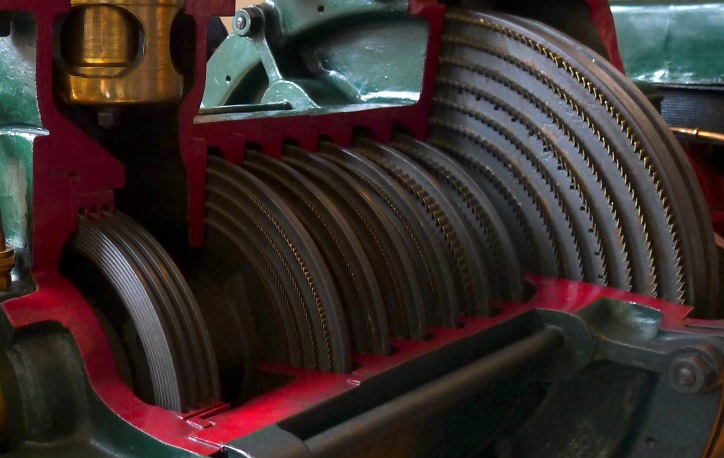

その蒸気タービンのブレード(羽根)部分がカットモデルになってました。

ジェットエンジンなどのタービンを見た事がある人は、なんじゃこりゃ、という構造なのが判ると思います(笑)。

通常のタービンエンジンは前方から蒸気を流し、

この力で後方までずらりと並べた多段式ブレードを回します。

なので、ブレードは正面を向いており、いわば換気扇をいくつも重ねたような構造になってるわけです。

が、このタービンでは多段式にはなってるものの、ブレードは前に向けて垂直に取り付けられてます。

さらに各段はどうみても金属製の円盤で、後方に空気を流すようになってません。

これはパーソンズが開発した円周流式(radial-flow)タービンで、

一般的な軸流式(axial flow)タービンとはちょっと構造が異なるのです。

前からでなく、上から蒸気を流しこむのだ、という以外、私にもこの原理はよくわかりません(笑)。

とりあえず、この方が効率がいいとか、パーソンズが軸流式を思いつかなかった、とかではなく、

どうも一時期、特許か何かの問題で軸流式タービンの開発ができなかったようです。

後にその問題が解決してからはパーソンズも軸流式に切り替えます。

実はこの変更によって、上記の蒸気タービン船タービニアはようやく実用に耐えるレベルになり、

イギリス海軍の小型艇では全く追いつくことができない、という結果を残すのです。

蒸気タービンは蒸気圧だけで、タービン、羽車を回すのですが、

いくら高圧蒸気とは言っても、上の写真のような巨大な金属のカタマリを

そう簡単には回すことはできません。

どうしてそれが可能なのか、というと、高圧蒸気をタービン内に噴出させる時、

ノズルを使う事により、高圧蒸気の持つ熱エネルギーを、速度エネルギーに置き換え、

極めて高速な蒸気の流れを産み出しているからです。

ノズルは、その形状により、熱エネルギーを速度エネルギーに置き換える事ができます。

なんで?というと、これは簡単に説明するのは難しいので、今回はパス(手抜)。

とりあえず、高圧蒸気の持つ熱エネルギーを、速度エネルギーに置き換えてるのが

蒸気タービンなのだ、という事だけ覚えて置いてください。

これにより高速の蒸気の流れを生み出し、それがブレードにあたる事で

回転運動を生み出すのです。

ここら辺は、熱力学と流体力学の発展によって原理的に予測され、

後は誰がそれを実現するか、というレースとなっていました。

そのレースに勝ったのがパーソンズだったわけです。

ついでながら、この数学や科学の原理が新しい技術を生む、

というのは産業だけではなく、

やがて軍事にも生かされてゆくことになります。

特殊相対世理論の結論から予測され、原爆が産まれたのはよく知られてますが、

それ以前、例えば第一次大戦がなんであんな砲撃戦、塹壕戦になったか

といったレベルから戦争は科学と数学で行われるようになっていました。

第一次大戦の砲撃戦は、その直前に大きく進化した数学の確率論が

かなり大きな影響を及ぼしてますし、

それはそのまま、戦艦の砲撃戦にまでつながります。

数学抜きで第一次大戦の戦略、戦術をどれだけ見回しても、

おそらくまともに理解できないでしょう。

そして、そんなとこまで脱線してたら話は終わらないので、今回は深入りしません(笑)。

もうひとつ、こっちはピストン式(レシプロ)蒸気機関による発電機。

でもって、これは最初の高速機関(エンジン)とのこと、

エンジン内部にオイルを循環させる、という現代の自動車などと

おなじ装置を用いることで高速で静粛性の高い高速機関となったと説明されてました。

ちなみにエンジンは左側の上に円筒が乗っかった部分で、右側の

バイクのエンジンみたいなのは発電機部。

1891年製との事ですから、間もなく上で紹介した蒸気タービンに

とって代わられる事になったと思われます。

これまた巨大な工業用蒸気機関。

1903年製の紡績工場用のモノだそうで、なるほど、20世紀だという雰囲気は持ってます。

イギリスの蒸気機関全盛期の典型的な装置だそうで、

これ一つで1700台の紡績機を動かしていた、との事。

悪の組織の秘密基地とかに一台欲しいな、と思ったり。

NEXT