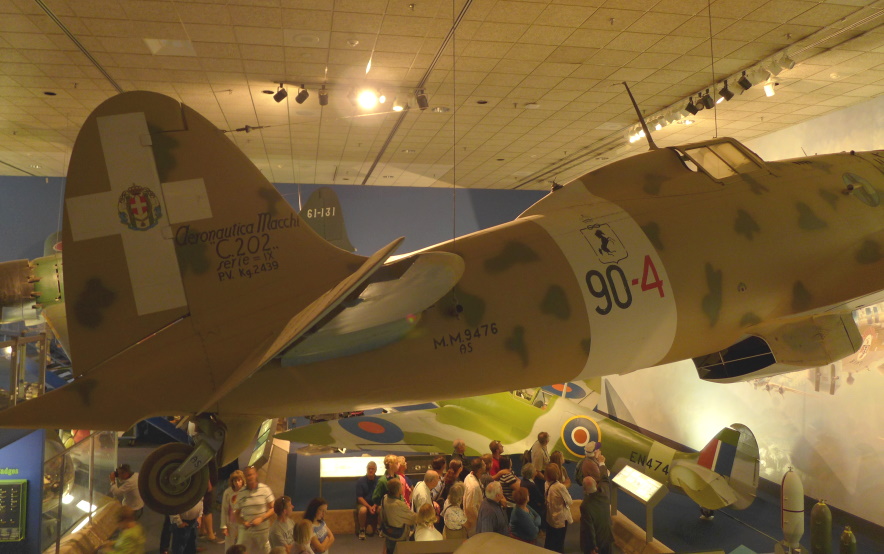

機体後半を少し引いた構図で。

先に説明した水平尾翼前の棒に、吊り下げ用のワイアが繋がってるのが見えてますね。

こうして見ると、操縦席後部がポコンと胴体から出っ張ってるのがよくわかります。

これならP-51Dのような水滴風防にしちゃえばいいのになあ…。

ちなみに下、すごい見学者で賑わってますが、これはガイドツアー参加の皆さん。

実は土日にスミソニアンの航空宇宙館に行った事がないのですが、

通常、平日ならこの半分も人はいません。

イギリス辺りだと、学校の社会見学コースの定番になってるこの手の博物館も、

アメリカ東海岸周辺は、話が別らしく、ほとんど学生を見た記憶がありませぬ。

機体前半部をアップで。

コクピット斜め前下に筒状の部品が見えてますが、

恐らく低圧部によって空気を吸い出すベンチュリー管で

ジャイロのような回転部品のある計器の動力用だと思います。

ただし、詳細は不明。

ついでにあくまで見た目ですが、

下に見えてるP-51Dに比べ、プロペラがやや細い印象がありますね。

エンジン馬力が1.5倍くらい違うので、その差でしょうか。

コクピットの天蓋(キャノピー)も注目して欲しいのですが、

よく見ると後ろの背もたれ部分とキャノピーの間に隙間があります。

これは工作不良ではなく(笑)、後部視界確保のための隙間なのです。

まあ、ないよりマシなのかもしれませんが、

当然、この段差でも気流が乱れますから、空気抵抗は増加してます。

ちなみにアメリカのP-47もレザーバック時代、水滴風防になる前は

このスタイルだったのですが、さすが段差の上に透明アクリル板を張って、

機体表面と段差が出来ないようにしてました。

ついでに、この機体のキャノピーは、ME109と同じ横開きで、

こちら側の下にヒンジが付いてるの、わかるでしょうか。

ラジエター部のアップ。

これでもか、まいったか、という巨大な箱が胴体下に出っぱっています。

これも相当な空気抵抗になったでしょうし、

胴体下で、ぴったり張り付いてしまっていては果たして十分に冷えたのかどうか…。

ある程度の速度で空気中を進むと、

物体の表面には境界層とよばれる、流れの遅い層ができます。

簡単に言ってしまうと、機体との摩擦で気流の流れが抑えられてしまうからです。

ところがラジエターは低い温度の空気をバンバン取り込まないと

十分な冷却が行なえなくなるため、

この境界層の中に空気取り入れ口を突き出してしまうと、

十分な流量の冷却空気が得られなくなってしまうのです。

この結果がP-51のような、少し出っ張って口が開いてる

ラジエターとなります。

1940年代に入った段階では、ここら辺りはかなり広く知られていたはずで、

(日本のことは忘れて…お願い…)

なんでこんな機体に張り付いたラジエターにしちゃったんでしょうかね。

ただし、境界層の問題は意外に奥が深く、胴体と主翼では話が変わるようです。

写真はスピットファイアVII(7)の機体下面ですが、

左側、胴体下にあるエンジン用の空気取り入れ口は

キチンと機体表面から浮かせて境界層を避けてるのに、

右側の、主翼下のラジエターではこれをしてません。

この点はドイツのMe-109シリーズなども同じですね。

主翼と胴体で気流の流れが変わるのか、それとも主翼下のラジエター前は

層流が生じるほどの距離がないから無視できたのか。

そこまでは私にはわかりませんが…。

NEXT