ある意味、この機体の山場である尾翼部分をアップで。

例の飛び出してるオモリ部分がやけに目立ってます。

これは単なるマスバランスではなく、可動式になってるようにも見え、

正直、どういった構造になってるのかよくわからず。

Ju-87といい、尾翼のマスバランスに独特な機体が多いですね、ドイツ空軍。

その尾翼の下の胴体尾部にヒモが見えてますが、あれがドラッグシュートの固定部で、

ヒモは手前の胴体下、GSの文字下にあるフタに繋がっていてます。

ここにドラッグシュートが格納されており、

着陸時に後ろ向きに引っ張り出されて展開、機体を減速させるのです。

要するに機体の減速用に後ろ向きに開く落下傘で、

現代のジェット戦闘機などに搭載されてるものと同じです。

実戦配備された量産軍用機で最初にこれを装備したのが、Ar-234でしょう。

さすがドイツ、というところでしょうか。

さて、本題。

良く見ると水平尾翼の下、後部の昇降舵(エレベータ)部分だけでなく、

前部の安定板の根元にも切れ目があるのに注目。

これはドイツ機ではお馴染みといっていい構造、

水平尾翼前部、安定板の迎角が変えられる装置のためです。

…なんですかそれ、という感じですね(笑)。

最初に下の写真で、通常の航空機の尾翼構造を確認しましょう。

まず水平尾翼は前部の安定板と後部の昇降舵(エレベータ)に分かれ、

後部の昇降舵(エレベータ)は操縦桿によって上下に動かせるようになってます。

そうして昇降舵(エレベータ)が正面から気流を受け

押し上げる(下げる)力が発生すると

機体の重心点を中心に回転が起こりますから、機首が上げ下げされ事になります。

さらに昇降舵(エレベータ)には飛行姿勢調整用に使う

小さな可動部、エレベータ タブが付いてるのが普通です。

対してその前の安定板は機体に固定され、動くことはありません。

あくまで機体の安定用のフィンです。

当時の航空機のほとんどはこの構造だと思っていいでしょう。

ちなみに写真はイギリスのスピットファイアMk.VII(7)のもの。

対して、ドイツ機の場合、ちょっと見づらいですが、以下のようになってます。

昇降舵(エレベーター)が機首を上下させる舵として可動する、

までは一緒ですが、ここにエレベータトリムはなく、

その代わりに前部の安定板が可動式になってコクピットから角度が動かせるのです。

これを一種のエレベータートリムとして使っていたんですね。

V字尾翼のHe-219のような一部の例外を除き、

ドイツ空軍の機体の多くがエレベータトリムを持たないのはこのためです。

ちなみにイタリアのC.202もエレベータトリムがないので、

ひょっとして同じ方式を採用してる?

例えば、飛行中に燃料や銃弾が減って

機体の重心が変わると、水平姿勢の維持が困難になります。

機首が下がるか上がるかするわけです。

バランスが取れてるヤジロベエの片側のオモリを外したら、

これが傾いてしまうのと同じ理屈ですが、

飛行機の場合、速度や迎え角(機首を持ち上げる角度)を

変えただけでも主翼上の揚力中心、

機体を上に持ち上げる力の重心点が動くので、ここら辺りはシビアです。

これを調整するには常に操縦桿を引くか押すかする必要がありますが、

飛行中ずっと、そんな操縦を続けるのは極めて困難です。

よって通常の飛行機ではこういう場合、昇降舵(エレベータ)についてる

エレベータ タブに上下角度をつけて固定、

これが気流にぶつかる事で生じる力を利用して

尾部を押さえる、あるいは持ち上げて、機体を水平に維持して飛んでいます。

が、ドイツの機体の多くは、このエレベータ タブがありません。

その代わり、水平尾翼の安定板の角度を変えて、

同じように尾部に力を発生させ、これで釣り合いを取っているのです。

かなりユニークな構造で、ドイツならでは、といっていいでしょう。

あれだけドイツをコピーしまくった日本も、この機構を本格的には導入してません。

(一部の機体に似たような構造はあるが)

ちなみに写真はG型ですが、大戦前に配備が始まってたMe-109Bから、

すなわち水平尾翼の下に支持棒が付いてた時代から(笑)、

既にこの機能はあったようです。

この機構はドイツの機体では、かなり広く採用されており、

私が知ってる限りでもFw-190、Me-210&410、

そしてMe-262まで、ずっと採用され続けています。

Fi-156のものも、ほぼ同じような機構でしょう。

が、Ar-234とMe-262に関しては、この機構が少し別の意味を持ちます。

単純にエレベータ タブの代わりというだけ、ではないのです。

なぜなら両機は高速のジェット機であり、

このため急降下(ダイブ)時には850km/h前後を越える速度を出し、

その結果、水平尾翼に翼面上衝撃波が発生して、

昇降舵(エレベータ)が効かなくなる現象と、無縁ではなかったからです。

これまたなんだそれ?ですね(笑)。

まず尾翼も翼であり、翼断面型を持っていますから、

機体速度で850km/hを超えたあたりから

翼面の凸面で加速された気流は一部で音速を超え始めます。

それだけなら翼表面を滑らかにしておけば特に問題はないのですが、

通常、気流の加速は翼の凸面の途中で終わってしまうため、

そこで気流は音速以下に戻ってしまうのです。

こうなると周辺の空気の波(つまり音)が音速流の壁を越えられず、

そこで密集して強力な波を作り出します。

これが翼面上衝撃波で、翼面では上向きに壁のようにそそり立つ

垂直衝撃波が発生することになります。

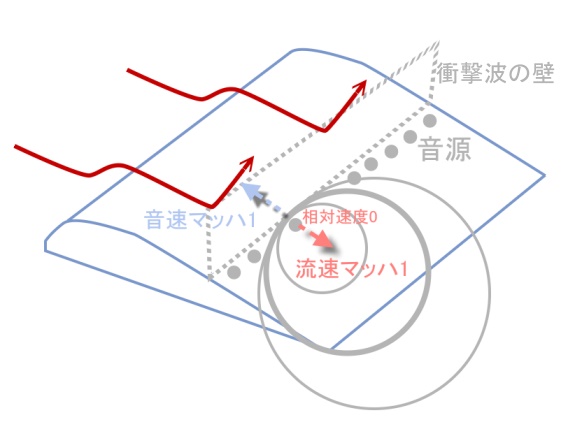

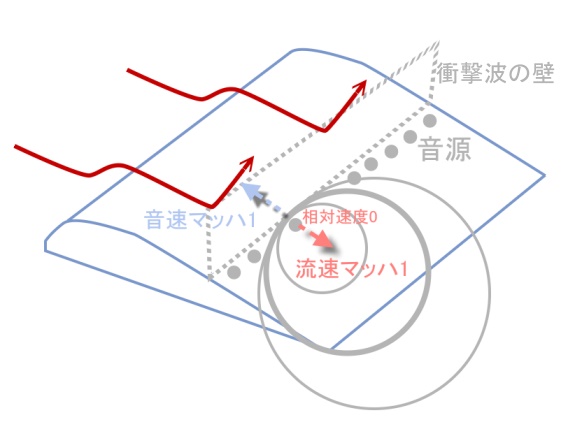

ここら辺りは以前に書いたこちらの記事を参照してください。

(超音速飛行の時に生じる接触型衝撃波とは全く別の現象なのに注意)

この壁のような衝撃波は強烈な熱と高圧部を背面に持つため、

正面から来た気流を弾いてしまいます。

このため、衝撃波から後ろは翼面から気流が剥離した失速状態となるのです。

F22への道で使った図ですが、オレが自分で描いたんだから流用しても問題はあるまい。

まず左から来る赤線が気流を現し、

翼に接触するまではまだ音速以下850~1050㎞/h

とします。

ところが、凸型の翼面上を走ると、これが加速されます。

翼というのは、そういう風に出来てるからで、この原理は省略。

で、加速の結果、途中で音速を超えるのですが、

間もなく加速は終わって音速以下に戻ってしまうのです。

すると、その音速以下に戻ってしまう地点周辺にある空気の波の発生源、

つまり音源(いくらでもあると思っていい)から正面方向に向う音波は、

超音速の流れを超える事が出来ない事になります。

(正面から来る気流は完全に同速度なのだから発生した瞬間に原点に押し戻される)

よって、正面方向に向う音波は、全てここで押し留められる事に。

が、なにせ音なんて後から後から、いくらでも出てきますから、

その結果、それらが重なって圧縮された空気の波、衝撃波が生まれる事になります。

これは超音速飛行で生じる接触式の衝撃波とは全く発生原理が違いますし、

そもそも超音速飛行以前の問題なのに注意して下さい。

そして、この衝撃波は上に広がる垂直衝撃波になるため、一種の空気の壁となってしまい、

やって来る気流を弾く、あるいは大幅に減速させてしまうわけです。

こうなると、その壁から後ろは完全に失速状態となります。

その結果、水平尾翼後部、すなわち昇降舵部分に気流が流れなくなり、

気流が流れない以上、舵は全く効かなくなってしまうことになります。

(停まった船でいくら舵を動かしても船は向きを変えないのと理屈は一緒)

さらに衝撃波背後に出来る高圧空気に昇降舵を押さえ込まれると、

人力では、もはや操縦不可能です。

ちなみに同じような現象は主翼のエルロン(補助翼)でも起こりますが、

この場合はコントロール不能になるより、気流の剥離による

翼端失速が先に来るでしょう。

で、昇降舵が効かない以上、機首上げができず、

急降下からの脱出は極めて困難となります。

さらには失速状態にある昇降舵がバタついて(バフェッティング)、

尾翼部の構造破壊が起きる可能性が出てきます。

こうなると後は地面か海面に一直線、なのです。

実際、戦争後期のアメリカの高速プロペラ機は、

この現象に悩まされ続け、これを避けるため、

急降下ダイブには速度規制が常にありました。

よって、この時代の彼らの解決策はとにかく減速しろ、

という事に尽きます。

例えばP-51Dでは高度ごとに最大降下速度が決められていて、

30000フィート(9144m)で820㎞/h、

10000フィート(3047m)で885㎞/hとなってます。

(メーター読みではなく、真対気速度で)

ちなみによほど事故が多かったのか、

後期のムスタングの飛行マニュアルでは、

大気の圧縮性(Compressibility=衝撃波の事)という項目を設け、

かなり丁寧にこの対策を説明しています。

ただし翼面上衝撃波の対策は、

わかってしまえば比較的簡単だったりします。

まず、水平尾翼を翼面上衝撃波が発生しづらい

後退翼、あるいはデルタ翼にしてしまえば、

高高度でも1000㎞/h程度まで問題なく舵が効きます。

あるいは先に見たクリティカル翼のような翼断面にするのもアリです。

実際、クリティカル式翼断面型と後退翼を組み合わせた

現代のジェット旅客機は時速1000㎞を超えながら(まだ音速以下なのに注意)

キチンと機体を操縦できています。

が、これらは当時の機体ではまだ採用されてませんでした。

実際、Me262ですら主翼はたまたま(笑)後退翼になっていたものの、

水平尾翼は通常の翼、翼断面が機体と平行に並ぶ

普通の直線翼の構造だったのです。

が、実はもう一つ対策があります。

要するに衝撃波の奥、水平尾翼の後半部に舵があるのが問題なのですから、

水平尾翼の前半までも可動式にしてしまい、

この部分を舵にとして使えるようにすればいい、という事です。

(実際はそう単純ではないが、大筋ではそう考えて問題ない)

はい、判りましたね。

Ar-234とMe-262の安定板の取付角変動装置は、

本来全く別の目的、エレベータ タブ代わりに付けられた装置だったのに

この翼面上衝撃波対策として使用可能だった、という事になります。

しかし後退翼と言い、本来の目的とは違う結果に

助けられまくってるMe-262という機体、

よほど運がいい設計でございますな(笑)…。

実際、この機構を使ってAr-234は時速900㎞近い急降下ダイブから

機首上げを行なっていた、とされますから、かなり効果はあったと思われます。

そしてそれはドイツ空軍はその意外な利用価値に

既に気が付いていた、という事でもあります。

恐るべしドイツ、と言っていいでしょう。

ちなみに、戦後のアメリカが最終的にたどり着いた

尾翼の翼面上衝撃波対策が、後退翼の採用と、

この分割されてない全動尾翼(All

moving tail/All flying

tail)でした。

F-86でE型以降に採用されたものですね。

ちなみにこの機体はF-86Dですが、これもE型以降の機体…

というかセーバーとは別の、事実上の新型機でしょうか。

でもって、この尾翼の場合も、その作動原理は一緒で、

分割せずに全体で舵を取ることで衝撃波背後に舵部が入るのを防いでます。

ちなみにF-86の全動尾翼はアメリカが独自に発見した物ではなく、

イギリスが大戦中に開発していた超音速実験機、マイルズM-52の情報を

戦後に提供を受けて、初めて知ったものです。

(ただしベルX-1の開発チーム経由の可能性があり)

イギリスは1943年ごろ、水平尾翼の全動翼の効果を発見していたとされますから、

ここら辺りはドイツとほぼ同時でしょう。

ただし繰り返しますが、これはあくまで周囲の気流の流速が音速以下の場合です。

超音速流が相手だと、接触した瞬間に先端部に衝撃波が生じてしまうので、

話はそう簡単ではありません。

なので超音速機は、先端部や主翼付け根の衝撃波壁の後ろ、

音速以下の気流の流れの中に

水平尾翼の大部分の面積が入るように設計されてます。

実際はもっといろいろあるんですが、大筋ではそんな理解で大丈夫でしょう…多分。

NEXT