■B軍集団以外のドイツ軍

さて、前回までに見たようにドイツ軍A軍集団が決行した「電撃戦」は開戦から一週間後の5月17日に事実上、終焉を迎えていました。以後はその一週間の戦果による落穂拾いのような展開になり、最終的にダイナモ作戦、いわゆる「ダンケルクの奇跡」で連合軍主力がイギリスに撤退するのを許してしまいます。すなわち敵主力の無力化、包囲まで成功しながら殲滅が出来なかったのです。

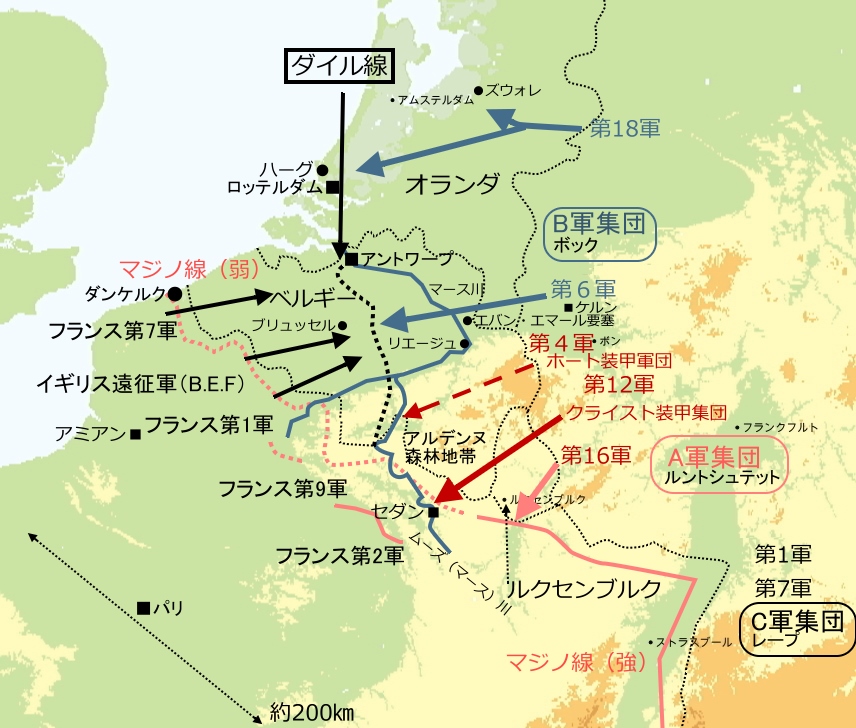

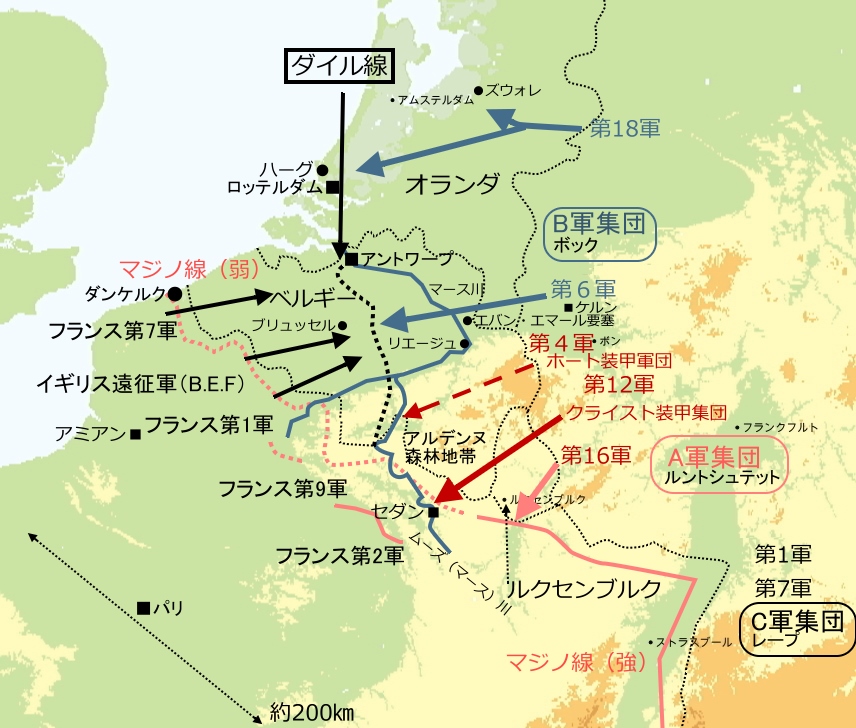

その辺りはまた後で見るとして、今回はその一週間に渡る電撃戦を支えた残り二つの軍集団、北で連合軍主力を脚止めしたB軍集団、そして南でマジノ線に展開するフランス軍を釘付けにしたC軍集団、両者の動きを見て置きましょう。

ここで再度、ドイツ軍と連合軍の配置を確認して置きます。

北の囮&敵主力拘束部隊であるボック率いるB軍集団に対し、南のマジノ線を牽制し、ここに展開するフランス軍部隊を拘束していたのがレープ率いるC軍集団でした。そのC軍集団は、三つの集団の中で唯一、国境を超えず、ひたすらドイツ国内に留まる軍集団とされたため、戦力的には最も貧弱なものとなっており、装甲師団は一つも配属されず、予備兵力を搔き集められたような構成でした。

そもそも軍集団を名乗りながら19個師団しかなく、スイス国境に至る南方を担当した第7軍に至っては四個師団しか持ちませんでした(クライストの装甲集団ですら八個師団規模だ)。対してフランス側は開戦時で36個師団をマジノ線一帯に配置しており、圧倒的な戦力差がありました(ただし要塞部隊なのでこちらも装甲師団は持たないが)。もしフランス側がマジノ線を出てドイツ国内に侵攻する気だったら、恐らくC軍集団はあっさり崩壊していたでしょう。幸いにしてフランス側に攻勢の意志が全く無く、第一次世界大戦の時と同じような防衛戦しか想定していなかったため、このC軍集団は電撃戦中、無事にその任務を果たす事になるのです。

■Photo:Federal

Archives

フランスが誇った国境要塞マジノ線。御覧のような頑強なコンクリート製の陣地が展開する、難攻不落の城砦となっていました。実際、ドイツ側がここから戦争を仕掛けたなら、あっさり撃退されていたでしょう。ですが当然、その建設と維持には膨大な予算が必要でした。このためルクセンブルク、ベルギー、オランダの国境地帯、直接ドイツと接触して無い一帯には必要最低限の貧弱な陣地しか造られず、そこをあっさりドイツの装甲部隊に高速突破されて記録的な惨敗を喫する事になったわけです。これは典型的な、戦術の進化に全くついて行けなかった軍隊の敗北でもありました。もはや要塞に立てこもって戦う時代は終わり、高速機動が出来てかつ強力な火力を持つ戦車の時代になっていたわけです。この点、その戦車も2022年に始まったウクライナ・ロシア戦争で生じたドローン戦で一気に旧世代兵器になってしまいました。今後、未練がましく戦車による戦闘に拘る軍隊は、電撃戦で完敗したフランスのような道を辿る事になる可能性が高いでしょう。

とりあえずマジノ線を前に、C軍集団は可能な限りハッタリをかまし、その兵力を大きく見せる事に尽力しました。実態がバレれば一帯のフランス軍は北の戦線に増援として送られ、さらに最悪の場合、ドイツ領内に攻め込まれ自分たちが殲滅されてしまうからです。具体的には故障で使えなくなった戦車を集めて装甲部隊があるように見せかけ、なんとか動かせる戦車をフランス側から見えるように何度も走らせる、機甲部隊の制服を着た兵士を歩きまわせる、新聞にニセの部隊集結情報を載せる、レコードに録音した戦車の走行音をスピーカーで流す、などかなり涙ぐましい努力を行っています。

さらに、わずか四個師団の第七軍は、その戦力不足を隠すため多くの努力をしています。軍本部がある都市の駅で外部から積み荷が判らないように囲いを造り、毎晩、徹夜作業で積み荷の上げ下ろしがなされているように見せかける、一帯の目立つ建物の入り口に指令部の看板を付けて歩哨を立たせ、かなりの規模の部隊が居るように欺瞞するなどなど。

さらにC軍集団の最南端部はスイス国境に接していたので、この一帯でありったけの兵を集めて何度か演習を行い、中立国なんざ知るか、ドイツはやるぞ、というデモンストレーションを行っています。実際は山だらけのスイスに攻め込んでも苦労するだけ、というのがドイツ陸軍の考えであり、この点は終戦まで変わりませんでしたが、スイスとそこから地続きであるフランスは疑念に捕らわれる事になります。

さらにドイツの装甲師団がマース川に殺到しつつあった5月13日、最後のダメ押しとして啓蒙宣伝省の大臣、ゲッペルスがラジオで演説を行い「48時間以内にヨーロッパから中立国は存在しなくなる」と宣言したのです。当然、これはスイスを指すと考えられ、そのスイスを経由してマジノ線南部からフランスに侵攻する、と判断するべき内容でした。実際、フランス側は17日早朝までにドイツC軍集団がスイスに侵攻開始すると判断し、スイス側にその情報を伝達しています。これらの情報戦の攻勢も、フランスの敗北に大きく貢献する事になったのです。

ただしドイツ軍はマジノ線に置いて専守防衛だけに回ったのではなく、A軍集団の一部が攻撃も行っていました。この点も確認して置きましょう。

地図を見れば判るようにC軍集団はドイツ国内から動きませんでしたが、A軍集団の最南端部を担当した第16軍が独自にマジノ線北部への攻勢を仕掛けています。これはグデーリアン率いる第19装甲軍団のマース川渡河地点が、マジノ線最北端からわずか20㎞前後の距離しか無かったためでした。その位置は要塞からの砲撃の射程圏内であり、かつ最悪の場合その横腹を突く形で、要塞陣地から反撃部隊が出て来る可能性があったからです。よってグデーリアン軍団の支援を主任務とする第16軍がここに攻撃を仕掛けて一帯のフランス軍を釘付けとしました(ただしグデーリアンの高速移動には着いて行けず、その攻撃開始は既に渡河成功後となった)。

第16軍配下の第7軍団がこの攻撃を担当、中でも第71歩兵師団がその主力となりました。最終的に、電撃戦が事実上終了した18日になって、セダンから25㎞の距離に位置する拠点ラ・フェルテ(La

Ferté)の装甲要塞505号の爆破に工兵部隊が成功、20日までには一帯を支配下に置きます(この辺りは逆に要塞に閉じ込められる形でフランス軍は敗北した。ドイツの工兵の爆破工作による火災で火薬庫が誘爆、内部の兵は逃げられなくなり一酸化中毒で100人以上が戦わず死亡した。さらに多数の焼死者があったと思われる。この時、フランス軍の司令部は爆発と火災で閉じ込められつつあった部隊の撤退要請を却下、死守命令を出している。軍隊に一人キチガイが居ると、無駄に人命が損なわれるのだ)。

ちなみにフランス軍司令部は激戦中だったストンヌ高地から、シャールBの戦車大隊を引き抜いてこのラ・フェルテ戦線に投入する、というドイツ軍としては願っても無い事までやっています(ただしこれが行われたのは第10装甲師団がグデーリアンを追って西に離脱した後)。見事にドイツ軍の陽動に引っかかったと言って良く、このマジノ線北部の戦闘に必要以上に拘った事もまた、フランス軍の大きな過ちの一つでした。

まあ、いずれにせよもう手遅れではあったのですが。