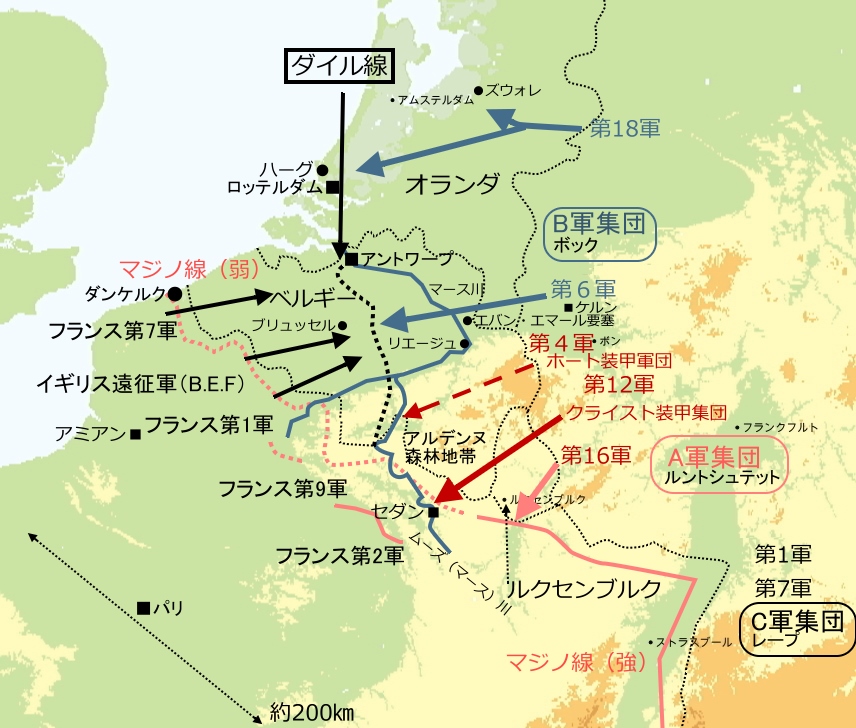

次に北のオランダ&ベルギーの平野部で連合軍の主力を拘束していたB軍集団の動きも確認して置きましょう。

既に見たように開戦直後にB軍集団はオランダ国境を突破、第18軍はそのままオランダを攻略、第6軍はさらに進んでベルギーへと向かいます。そして第18軍に蹂躙されたオランダは15日に早くも降伏(戦闘は14日に停止済み)、その政府と王室はイギリスに脱出する事になりました。一方、ベルギーに侵入した第6軍は英仏連合軍の防衛線、ダイル(英語読みだとディール)線までは一気に攻め込んだのですが、ここでその進撃を食い止められてしまう事になるのです。この辺りも少し詳しく見て置きましょう。

ちなみに以下の地図で北端部に位置するフランス第7軍がダイル線よりやや後方に配置されているのは、本来、アントワープ経由でオランダ軍の救援に向かおうとしていたためです(アントワープ周辺にはベルギー軍が展開した)。これが間に合わなかったためベルギー領内に留まる形になり、アントワープのベルギー軍後方に置かれたのでした(ただし開戦から速攻で動けばロッテルダム周辺の防衛線に間に合った可能性がある。なぜ動かなかったのはフランス軍だからとしか言えぬ)。

第6軍が担当したベルギー侵攻においては英仏連合軍が展開した防衛線、アントワープを起点とするダイル線が最大の激戦地となりました。ただしベルギー軍は英仏連合軍とは別に独自に行動、その直前に位置するマース川沿いのアントワープ~リエージュに防衛線を展開する予定となっていました。よって開戦後はこの位置まで速攻で撤退、戦力を集中するのを前提としていたのです。そしてこの戦術が結果的に南のA軍集団の高速進撃を可能にしてしまったのは既に見た通りです。

ところがアントワープ~リエージュの防衛線までベルギー軍が到達したのとほぼ同時にドイツ第6軍が一帯に殺到し、ほとんどまともに防衛戦を展開できないまま、その戦線は崩壊します(一部で例外的な激しい戦闘はあったが)。このため早くも13日の段階で南部の拠点、リエージュを放棄、背後の首都、ブリュッセルに向けてベルギー軍の撤退が始まっています。

対して英仏連合軍は開戦翌日の11日にダイル計画に基づき、ダイル線一帯まで展開を終えていました。12日(ドイツA軍集団がマース川渡河を開始する前日)には、ベルギー軍の防衛線を突破したドイツ第6軍の先行部隊がこれに接触、14日はその主力部隊も一帯に到達、以後、激戦が展開されます。囮であるはずのドイツB軍集団、ある意味で必要以上にがんばっていたのです。これを受けたフランス軍司令部が虎の子の第1、第2装甲師団を一帯に派遣しようとしたものの、南のA軍集団の出現に驚き、結果的に混乱から自滅するように壊滅したのは既に見ました(第1装甲師団はホートの第15装甲軍団相手に一定の戦闘はしてはいるが)。すなわちこの戦闘に投入できたはずの虎の子の予備戦力、装甲師団無しでフランス軍は戦う事になっていたのです。

そういった大混乱の中で、フランス軍中唯一と言っていい善戦を見せたのがプリウー(Rene-Jacques-Adolphe

Prioux)将軍率いる騎兵軍団(Corps de

Cavalerie)でした。名称が単に騎兵軍団で通番無しなのはフランス軍唯一の騎兵軍団だからです。この軍団、第2、第3軽装甲師団(Division

Légère

Mécanique)から成るのですが、なぜ軽装甲師団が集まって騎兵軍団になるのかはフランス人に聞いて下さい。この時期のフランスには騎兵と軽装甲を名乗る部隊が別にあるものの、どちらも小型戦車による装甲部隊でありその違いが判らん。

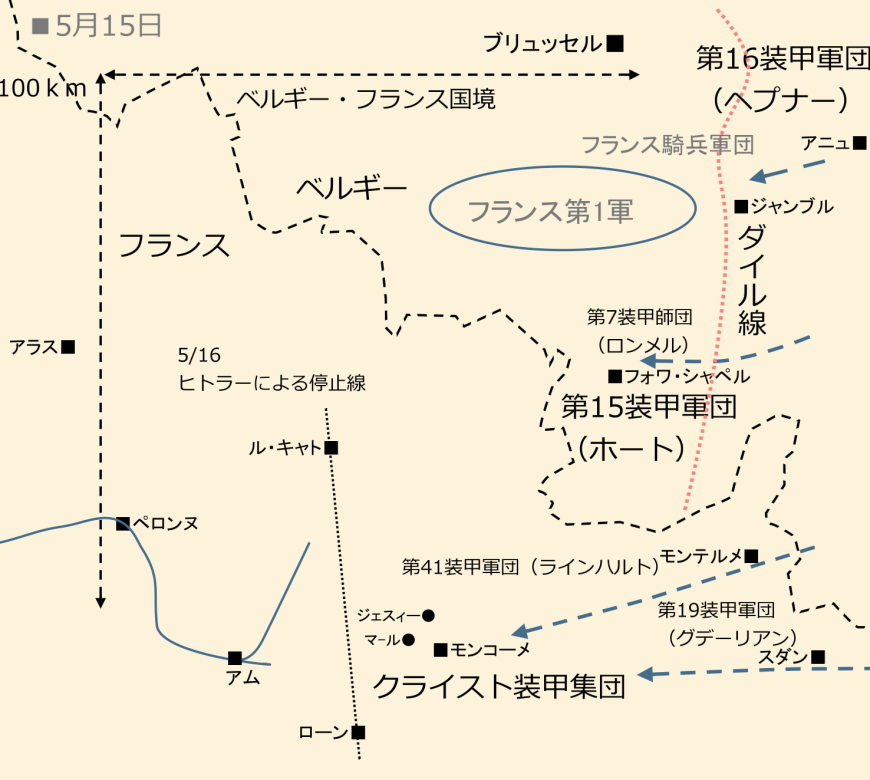

この騎兵軍団が中心となって戦ったアニュ&ジャンブルの戦車戦で初めて連合軍はドイツ軍B軍集団の進撃を食い止める事に成功、以後、負け戦ではあるものの、あのダンケルクの奇跡に繋がる時間稼ぎに成功するのです。

■アニュ&ジャンブル戦車戦

フランス側の主力で最精鋭である第1軍の配下にあった、この騎兵軍団(第2、第3軽装甲師団)とヘプナー率いる第16装甲軍団(第3、4装甲師団)が首都ブリュッセルの南東約40㎞に位置するアニュ(Hannut)~ジャンブル(Gembloux)一帯で12~15日まで約四日間に渡り激突したのが、いわゆるアニュの戦い、それに続くジャンブルの戦いで、双方で1200両近い戦車が戦闘に参加する大乱戦になりました。後の独ソ戦に置いてそれ以上の規模の戦いがあったものの、未だに人類が経験した戦車戦の中では最大規模の一つになっています。当然、電撃戦中、数の上では最大の戦車戦でもありました。

この戦いはフランスの最精鋭、第1軍がジャンブル周辺に防衛陣地を築く時間を稼ぐために引き起こしたものです。。ベルギー北部、首都ブリュッセルの南東に広がる一帯はジャンブルの隙間(Trouée

de

Gembloux)と呼ばれ、広大な平地で障害物もありませんでした。ここをドイツ軍の機甲部隊が通過するだろうとフランス側も予測し、その主力にして精鋭、第1軍が一帯で待ち構えていたのです。当然、自国領内となるベルギー軍もこれは予測していましたが、開戦段階でも北部だけしか防衛陣地が完成しておらず、ジャンブル周辺には全く構築されていませんでした。これを知ったフランス軍は驚愕します。

このため対戦車陣地の構築が急務となりました。その時間を稼ぐためにフランス騎兵軍団がダイル線よりさらに前進しアニュ一帯に展開したのです。対するドイツ側もこの一帯に連合軍が防衛線を築くだろうと考えており、先手を取るため第16装甲軍団がその高速性を活かして急行していました。ちなみにフランス第一軍司令部は当初、さらに東方に進出してマース川沿いに展開するベルギー軍と合流するように命じたようなのですが、騎兵軍団指揮官のプリウー将軍がこれに反対、最終的に例によって後続の第1軍本隊の進出速度の遅さという問題があり、アニュの一帯に展開となったようです。

まずはその一帯の位置関係を地図で見て置きましょう。

首都ブリュッセルの南に広がる大平原の中、約40㎞南東の距離にあるのがジャンブルの街で、そこから約30㎞程北東に向かった街道上の要衝がアニュとなります。

ちなみにドイツ側は装甲師団と軍団を名乗っていますが、I号、II号戦車が主力でした。両師団で約300両ずつ、計約620両の戦車を保有していたのですが、一線級の戦力と言っていいIII号戦車は80両前後(一部ハッキリしない部分があるが80を超える事は無いだろう)、IV(4)号戦車は52両で、実態はこれも軽装甲師団でした。対するフランス側の戦車戦力は無敵のシャールB1bisは無し、主力はソミュアS35、オチキスH35などを中心とする、小型戦車計520両前後だったとされます。

ドイツ第16装甲軍団軍の戦車の約4割、約250両は写真のI号戦車でした。武装は7.92㎜機関銃二門、装甲も極めて貧弱で、そもそも戦車に分類していいのか、という車両でした。相手が軽装甲師団となると、ほとんど戦力にならなかったと思います。

■Photo:Federal

Archives

フランス側の主力戦車の一つ、ソミュア(Somua)35(分類としては歩兵支援に当たる騎兵戦車/

Cavalry

tank)。御覧の通り小さな戦車ですが47㎜砲を搭載、火力ではドイツ側のI号、II号より強力で、正面装甲でも優位性があったとされます。このため確実に撃破するにはIII号戦車でも厳しく、IV(4)号戦車、あるいは88㎜

FLAKの投入が必要でした。この優位がフランス軍の数の不利を補ったのです。よって戦車の数はややドイツ側が優位、性能ではフランスがやや優位といった所で、総合的にはI号、II号戦車のような貧弱な戦力を持たないフランスがやや有利だったと思います。

ちなみにイギリス遠征軍もごく一部が支援戦闘に回ったようなのですが、詳細は不明。少なくともイギリス軍の戦車は投入されていないようですが。

ただしドイツ側には急降下爆撃機、Ju

87を約300機を保有する第2航空軍の第8航空軍団が付いており(5月10日時点の数字だがこの段階の損失は1割以下だったと思われる)、さらに制空権も戦闘機の数で勝るドイツ側がほぼ確保しつつありました。すなわち航空戦力ではドイツ側が優位だったと見ていいでしょう。ただし12日午前中までは連合軍側の航空戦力もまだ生きており、当初は一定の航空支援を受けていました。ただし12日の午後にセダンに向かうグデーリアン軍団の存在が確認されると、一部の戦闘機を除き、全てそちらに回されてしまいます。ちなみにドイツ側もグデーリアン軍団のセダン渡河が行われた13日からは多くの機体がそちらに向かうのですが一定数がB軍集団の援護に残されて支援を続けています。

■戦闘開始

5月12日の朝、最初にアニュに到達したのはドイツ第16装甲軍団の第4装甲師団でした(先に見たエバン・エマール要塞攻略戦で橋が一つ爆破されたためドイツ軍部隊に渋滞が発生、第3装甲師団は進出が遅れた)。当初、第4装甲師団はアニュの無血占領を目指していたようですが、間に合わなかったのです。既にフランス側の騎兵軍団が展開している事を知った軍団長ヘプナーは第3装甲師団も現地に急行させる事を決めます。これは一帯の奪回と、北のブリュッセル方面に向かった第6軍主力を軽装甲御部隊から保護するためでした。この段階では連合軍側の航空戦力がまだ一帯に展開していたため、ドイツ側もその進撃がやや遅れましたが、午後になるとフランス軍がこれをセダン方面に移動させたため、後は一方的に優位に立ちます。さらに航空偵察でも優位が確保されたため、フランス側はドイツの戦車部隊がどこに向かっているのかも把握できなくなってしまったようです(ドイツ側の急降下爆撃機の主力は12日一杯、セダン方面に移動せず一帯の支援に回った)。

午前中は主にドイツ第4装甲師団が主となって戦い、かなりの激戦になりながらフランス軍を押し切って行きます。そこに午後遅くから第3装甲師団も戦闘に参加、さらに第8航空軍団の急降下爆撃も加わり、一気にドイツ軍が優位に立ちます。そのまま押し切るかと思われたのですが、航空支援が不可能な夜間になるとフランス軍が驚異的な粘りを見せドイツ側の進撃は食い止められてしまいました。この辺りはさすが精鋭部隊、という所で、クライスト装甲集団に襲われると速攻でパニックとなったフランス第9軍の二線級の部隊に比べ、装備も士気もずっと上だったようです。逆に言えば、それを避けてクライスト装甲集団による快進撃を可能にしたのがマンシュタインの作戦計画の大きな利点だったわけです。

翌13日、アニュ一帯で両軍の大規模な戦車戦が発生、一進一退の展開を見せますが、最終的にドイツ側が戦車部隊による一点突破攻撃でフランス軍の戦線に穴を開けて撤退に追い込みます。この辺りは、例によって無線装備の優位がドイツ側にあったのが最大要因でした(無線が無い、あるいは直ぐに故障するフランス軍では、伝令のために兵が戦車から出て走る事があったらしい)。最終的にこの日の戦闘における両軍の戦車の損失はほぼ同じと見られますが、ドイツ側の戦車の多くが現地で応急修理されたのに対し、撤退してしまったフランス軍はそのまま戦車の多くを失う事になります。これがフランス側の数の不利をさらに悪化させるのです。

14日になるとドイツ軍はさらに攻撃を続行、フランス軍をアニュ一帯から完全に駆逐する事に成功します。ただしフランス側も一定の秩序を持った後退であり、さらにその稼いだ時間によってフランス第一軍がジャンブル周辺に簡易な防衛陣地を築くのに成功していました。これによってドイツB軍集団が目論んだ一気に連合軍主力を撃破する可能性は潰える事になります。ただしこの点は本来の計画通りに戻った、A軍集団が連合軍のケツ側を封じるのを待つ事になっただけ、とも言え、ある意味、本来の予定通りなのです。それでもここで時間を稼いだことにより、英仏連合軍主力の早期壊滅は回避されたのも事実です。もしドイツ側がフランス第一軍の防衛線を突破していれば連合軍主力は速攻で崩壊し、ダンケルクの奇跡もありませんでした。そういった意味ではフランス軍は戦略的引き分けに等しい戦いをした、とも言えます(英語圏&フランス人の連中が言うフランスの戦略的勝利はさすがに言い過ぎだしアメリカ参戦後の戦況を見た結果論だろう。戦略的な撤退に成功したと言う事は、逆に言えばそもそも負け戦である)。

■ジャンブルの戦い

その後、翌14日の午前9時前後、ドイツ第4装甲師団はジャンブル周辺に進出、その攻撃を開始します。この辺り、アミュから撤退したフランス軍は我先にジャンブル周辺の陣地に逃げ込んだらしく、これを追った第16装甲軍団は抵抗らしい抵抗は受けていません。ただしフランス軍の陣地は思った以上に堅固で、航空支援を受けながらも、その夜までにこの一帯の陣地を突破する事が出来ませんでした。この辺りは陣地攻略に必要な歩兵部隊、特に工兵部隊のの到着が遅れた面が大きかったようです。ついでに言えばホートもある程度まで機甲部隊の速度の重要性を理解しており、常にその進撃を促して居ました。それでも南部戦線のようなパニックからの崩壊がフランス軍に起きなかったのは、やはり精鋭部隊ゆえでしょう(ただし一部では発生したらしいが)。

翌15日朝から再度航空支援を受けながら(一定戦力がクライスト装甲集団の支援を終えて帰って来たらしい)第16装甲軍団はジャンブル周辺での攻勢を再開します。ただしこの日も壮絶な戦闘となりフランス側の抵抗を突破する事ができませんでした。特に第4装甲師団は大きな被害を被ったとされ、翌16日の戦闘から一時的に外されます。第3装甲師団の方はそれよりはマシでしたが、こちらも苦戦を強いられ、15日もまたジャンブル周辺の突破は成りませんでした。同時にフランス側も午後遅くから反撃に出るのですが、こちらはもはやお馴染みOODAループの遅延などからグダグダになり、18時30分ごろにこれも全て撤退に入っています。なんというか、両者フラフラになりながら殴り合っていた、という感じの戦闘ですね。

このため軍団指揮官であるヘプナーは一度、その攻勢を断念し停止命令を出すのですが、これが届かなかった第3装甲師団配下の狙撃兵連隊が日没直前に、その突破に成功してしまいます。ただしそこから一気に戦果を広げる事は出来ず、以後、フランス軍の組織的な撤退を許してしまうのです。

同時に、ブリュッセル方面に向かっていたドイツ第6軍の主力部隊も、イギリス遠征軍との戦闘に巻き込まれその前進を阻まれていました。これによってB軍集団の進撃は一時的に停止する事になるのです。ただし15日の段階ではA軍集団による英仏海峡に向けた快進撃が始まっており、戦略的に見ればB軍集団はその役割を十分に果たした、と言っていいでしょう。

そして最終的に連合軍側も、南で快進撃を開始したグデーリアン軍団&ロンメル師団による包囲の脅威から撤退に追い込まれます。それでも一帯の戦闘でB軍集団を食い止めた事により、ダンケルクへの撤退の時間と退路を確保できたのは事実でした。ただしそれは結果論であり、本来ならわざわざ盛大にドイツ軍を迎え撃たず、さっさと撤退を開始していれば、そもそも包囲の危機は生じなかった、というのもまた事実です。もしダイナモ作戦が失敗、ダンケルクの奇跡が起こらなかったら、ここの戦闘で失った時間によって自滅した、と言わざるを得ない状況でした。

■勝敗

結果論からすると、この戦いは英仏連合軍に優位に働いた、と言えるのは事実です。ただし電撃戦がヒトラーを含む軍上層部の妨害を受けなければ、ここで失った時間によって英仏連合軍は壊滅していたでしょう。さらに頭の悪い軍人が支配する極東の島国がアメリカにケンカを売らず、その参戦が無ければ、撤退した兵力も最後まで活かせないまま終わったでしょう。よって本来なら戦略的には敗北であり、これが最終的に優位に働いたのは結果論の話です。この点は痛み分け、戦略的に引き分け、というのが公平な評価だと思います。英語圏の皆さま方やフランス人が述べる戦略的には勝利、という主張は言い過ぎでしょう。

そして以後、南のA軍集団による包囲網からの脱出に連合軍の作戦重点が移る…と言いたいところですが、実際は連合軍側も大混乱の中にあり、完全にグダグダでした。その中で行われたのがロンメル危機一髪となった21日のアラスの戦い、そしてフランス軍最後の組織的な戦闘、28日からのリール包囲戦で、それらの先にイギリス本土への撤退を行うダイナモ作戦、いわゆるダンケルクの奇跡があるわけです。

■Photo:Federal

Archives

既に何度か紹介しているこの写真、撮影地の記述は無いものの、日付が5月15日で展開してる戦車がI号とII号なので、恐らくジャンブル周辺のドイツ軍であり、同日の戦闘で、被害の少なかった第3装甲師団の方かと思います。以前も指摘したように、明確に88mm

Flakが平地での水平射撃、対戦車戦に投入されているのが確認できる貴重な写真でしょう。よって再度掲載して置きます。

その後、18日の段階で参謀総長のハルダーが第16装甲軍団と第39自動車化軍団をB軍集団からA軍集団の配下に移し、これによってホート装甲集団が誕生する、といのは既に見た通りです。以後、ドイツ軍の主戦場は完全に南のA軍集団の進撃に集中される事になります。といった感じで、今回はここまで。