■ヒトラーの乱入

既に指摘したように、前進停止命令の乱発による混乱にトドメを刺したのがドイツ軍の最高指揮官であるヒトラーでした。ちなみに開戦前にグデーリアンから作戦内容の説明を受け、それを承認したのにも関わらず、そのマーズ川突破と快進撃を聞いた時、「信じられん」とだけ言って黙り込んでしまった、という記録が残っています。

この点、口頭による介入だった事、さらに資料の散逸から、ヒトラーがいつから介入を始めたのかはっきりしないのですが、恐らく16日の午後には最初の口頭介入を行っていたと思われます。グデーリアンがその回顧録で、16日の段階でヒトラーが停止命令を出した事を知った、信じられなかったが翌17日朝にクライストが飛んで来たと述べている事、参謀本部作戦課に在籍していたホイジンガーがA軍集団司令部に対し自分が総統からの命令を伝えたと証言しており、その記述からやはり16日昼過ぎの可能性が高いと思われます(Adolf

Bruno Heinrich Ernst

Heusinger/この年の10月に参戦課長に就任。後に西ドイツ連邦軍総監(軍のトップ)となった)。ちなみにこの指令を受けたA軍集団司令部は反発した、ともホイジンガーは述べているので、先にも指摘したようにA軍集団の参謀の中でも停止派と進撃派がそれぞれ居たのだと思われます。

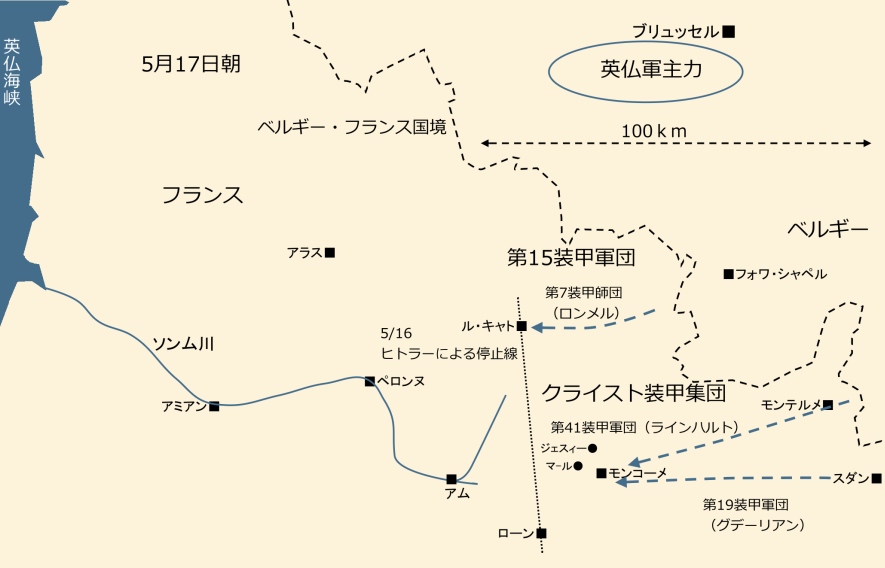

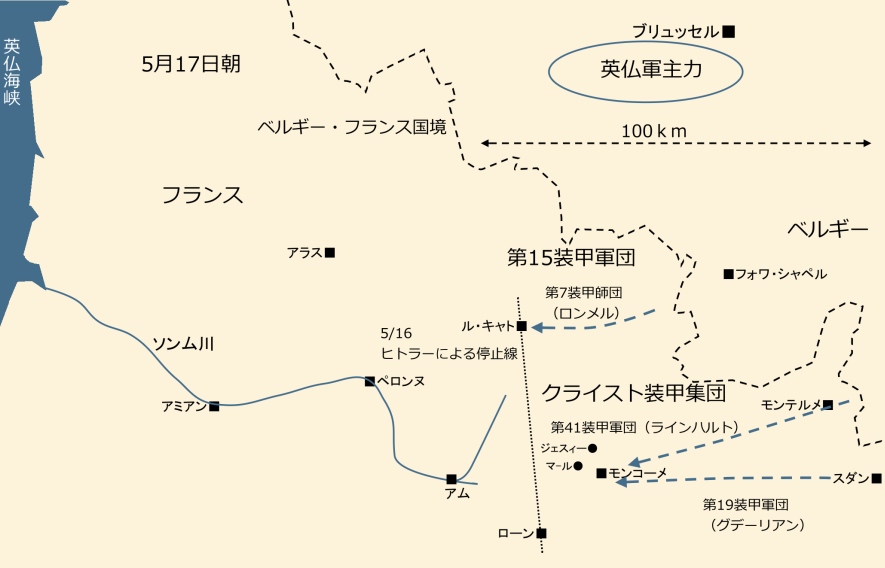

具体的に見るとヒトラーの命令は「ル・キャト〜ローン(Laon)の線より西に進んではならない」というものでした。「モンコーメの停止命令」として知られるものですが、実際はモンコーメより西の位置での停止命令となります(グデーリアンがモンコーメに入ったのを知って出した可能性があるのでそういった意味かも)。とりあえず地図でその位置を確認して置きましょう。

ロンメルは直後の17日朝にその線に到達してしまうのですが、グデーリアン軍団はまだそこまで到達しておらず、前回述べたクライストの介入が明らかにやり過ぎなのを見て置いてください。やはりヒトラーの命令の有無に関わらずクライストはグデーリアンを足止めしようとしていたと考えるべきでしょう。

その翌日、17日になってからA軍司令部をヒトラーが訪れ、停止命令について説明を行っています。要約すると「北の敵主力なんてどうでもいい、南からの反撃こそが脅威である(繰り返すがそんな戦力はフランスに既に無く、航空偵察で脅威が無い事は既に確認されていた)。もし敵に反撃を許してしまえば、その士気を上げてしまうし、政治的な駆け引きでも不利になる。よって現在確保している一帯の守備を固めよ」という話でした。快進撃中に敵の反撃も無いのに陣地を構築し塹壕戦に入れ、と言ってるわけです。サッカーでならロングパスが敵の裏をかいてあっさり通ったのに、前線の選手に急いて自陣に戻れと監督が指示するようなものです。電撃戦における敵主力の高速殲滅の意味をヒトラーが全く理解できていなかったことが見て取れます。この辺りがヒゲの伍長の軍事センスの限界であり、未だ第一次世界大戦の中で生きていたのがよく判るでしょう。

中途半端に実戦経験や知識がある人間が古い常識こだわり、新しい戦争、戦略、戦術を素人の発想とし、したり顔で否定するのはよく見る光景ですが(開戦前までの東郷元帥とか日本海軍における戦艦至上主義とかウクライナ・ロシア戦争に置けるドローン戦争への進化への拒否反応とか)、それが軍の最高指揮官だと極めてタチが悪いのです。さらに言えば存在しない自分が妄想しただけの敵におびえる、というのもヒトラーの精神構造の特徴の一つですね。それでも軍の指揮権は総統にありますから、全軍の停止はほぼ決定事項となってしまいます。

この時、最も抵抗を見せたのは意外なことに数学大好き参謀総長ハルダーでした。マンシュタインの作戦計画に真っ向から反対してたハルダーは、既に見たようにこの段階では完全にイケイケゴーゴー派だったのです。一帯から撤退したフランス第2、9軍の残党を追ってソンム(Somme)川まで進出、さらにフランス側が防衛戦を構築する前に装甲部隊の一部戦力を南東に向け、パリを含むフランス軍南部への進撃路まで確保する気でした。このためハルダーは武力偵察行為は総統の命令の制約外であるとしてこれを認め、この結果、18日から進撃が再開されるのです(グデーリアンは既に一部部隊を勝手に動かしていたが)。

さらに17日の段階で、ハルダーは装甲部隊に関する大幅な配置替を決定していました。当初はB軍集団の装甲部隊を全てA軍集団に移す気だったようですが、実際に18日に発令された命令では二個軍団が移籍するだけの内容となっていました。第3、第4装甲師団を抱えるヘプナー率いる第16装甲軍団/

Generalkommando XVI. (mot.))、そして二個機械化歩兵師団を抱える第39自動車化軍団(XXXIX. Armeekorps

(mot))がA軍集団へと移管される事になります。これらは全てホートの配下に入り、当初の第15装甲軍団と合わせて三個軍団を抱えるホート装甲集団が新たに編成される事になるのです。

この結果、強力な打撃力を持つ部隊がグデーリアン軍団より北、より敵主力に近い位置に誕生する事になり、ホートの部隊は封鎖と同時に敵主力部隊への下面からの打撃力として使われる事になります。従来の英仏海峡の位置で敵主力のケツを抑える役割はグデーリアン軍団を中心とするクライスト装甲集団が引続き担当しました。

ただし、これらの事情を知ったヒトラーは激怒、再度停止命令を出し一帯で陣地を造れと命じたようです(口頭命令だったのでハルダーの日誌などから内容を推測するしか無いが)。最終的に航空偵察の写真などで南側のフランス軍の脅威など無い、という事をハルダーらがヒトラーに説明し続け、何とか命令を緩和させる事に成功、その結果、18日の夜になって総統指令第12号が発令されます。ちなみに一部の資料ではこの第12号がヒトラーの停止命令と勘違いされていますが間違いです。史料、ちゃんと読んでないでしょ。実際は書類の形で残らない口頭による停止命令が先にあり、それを取り消す形で出されたのがこの総統指令第12号です。このため16日の口頭介入の事実を知らないと、ヒトラーがより積極的な攻勢を求めたようにすら見えます。

その内容は以下の通り。

-------------------------------------

■戦争指揮指令第12号

OKH(筆者注・陸軍総司令部の事。この時期はまだヒトラーからの直接命令では無く、軍の指揮系統が尊重されていた)からの電報:1940年5月18日20時48分発指令

1.)

OKHの意図は、5月19日から可能な限り速やかに攻撃を継続、ソンム川以北およびベルギー地域における敵軍を殲滅することである。

2.)

A軍集団は、迅速な部隊を用いて(筆者注・装甲師団の事)まずアラス周辺地域を制圧、攻撃を北または西の方向に継続できるようにする。攻撃の左側面はソンム川を保護に使う(筆者注・ここまでが新生のホート装甲集団への指令)。アム、ペロンヌ(Ham, Peronne)で橋頭堡を確保する(筆者注・ここだけはクライスト装甲集団への指令)。第2軍団の領域で必要とされない歩兵師団は、機動部隊の後を追って移動させる。B軍集団から移動してきた部隊は、マース&サンブル川を越えた後、A 軍集団の指揮下に入る(筆者注・先に見た新たにホート装甲集団配属になった部隊のこと)。攻撃開始時刻は報告すること。第12軍の防衛任務の重要性について特に注意すること。

3.) B軍集団

は、左翼を重点として攻撃を継続する。

4.)

軍集団間の境界線は、サンテモン(Saint-Amand)からスックラン(Seclin)まで延長される。

5.)

空軍は、フランス国境とソンム川間において、高速進撃部隊の攻撃を支援、エーヌ(Aisne)川とソンム川の左翼敵を抑える任務を負う。

-------------------------------------

念のため再度地図を掲載して置きます。

まず19日からの攻撃の再開を正式に認めたのが最大の要点となります(実際はグデーリアンもロンメルも既に動いていたが)。ロンメルらはアラスを主要目的地とする事、そこから北と西に向かへと命じ、敵主力への積極攻勢に出る事を示しています。ちなみにそのアラスに最初に入ったのは、距離的に最短の位置に居たロンメル配下の部隊だったのですが、ここで電撃戦最後の大激戦が行われる事になります。この点はまた後ほど。その南側ではアム、ペロンンヌの橋頭堡を経て、グデーリアンらにソンム川沿いにアミアンを目指せ、と命じているのです。ただしこの辺りまでは既にグデーリアン軍団は進出済みで、事後承諾という面が強いです。