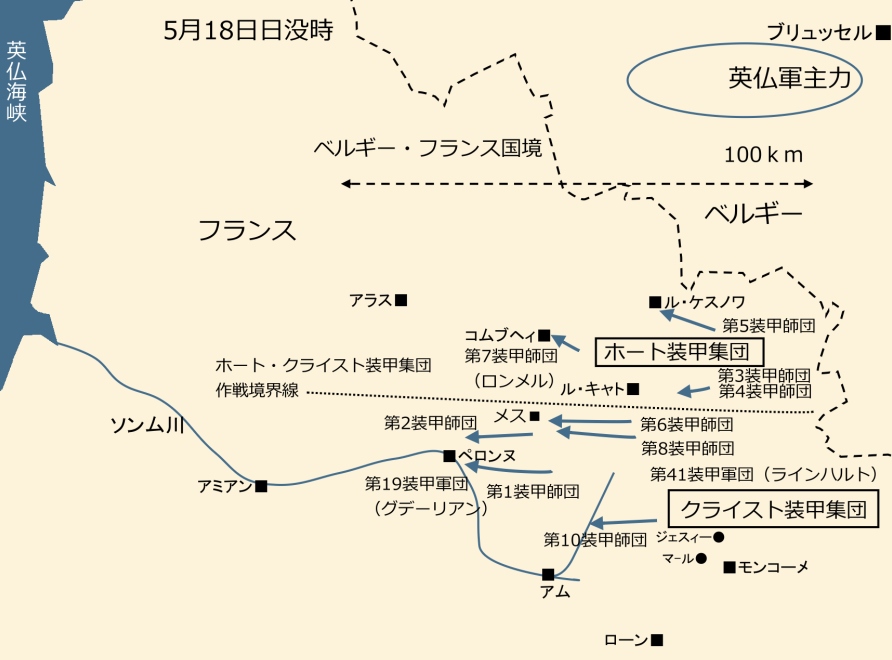

では「ヒトラーの回心」、総統指令第12号が出たのとほぼ同時刻、18日の日没時に置けるドイツ軍の進撃状況を確認して置きましょう。

まずはこの日に爆誕した北のホート装甲集団。その先頭を行くロンメルの第7装甲師団は第一次世界大戦の激戦地、コムブヘィ(カンブレー)まで到達した後、その一帯に留まっていました。すなわち17朝日にル・キャトで停止してから二日でわずかに22㎞前進しただけでした。その前の二日間で、戦闘しながら80㎞近く突破していた事を考えると大停滞と言っていいでしょう(フラヴィヨン一帯の戦車戦からル・キャトまで二日しか掛かっていないのだ)。すなわち多くの資料で見られるロンメルは16日のヒトラーの停止命令を無視して暴走した、という説明は正しくありません。ロンメルはそれ以前の第4軍司令部から停止命令は無線機停止の荒業によりぶっちぎりで無視していますが、ヒトラーの停止命令には素直に従っているのです。この辺りもまたロンメルの人間性を伺わせる部分でしょう。

そのロンメルの同僚、ハルトリープ率いる第5装甲師団はこの日、運命のル・ケスノワに到達しその包囲に入り、以後数日に渡り敵に拘束されてしまい電撃戦から脱落する事になります。そしてこの日からその配下に入った第3、4装甲師団は合流のために急行中で、おそらくまだル・キャトに到着していなかったと思われます。

対してグデーリアンはその回顧録で激しくヒトラーと軍上層部の停止命令を批判してますが、ちゃっかり進撃を続けていました(笑)。武力偵察の名目で一部部隊を先行させ、残る敵の掃討と一部の河川にかかる橋を奪取して進路を確保していたのです。この点、すでに一帯のフランス軍は撤退済みで一気に進めたのだと思われます(ただしフランス装甲師団の唯一の生き残り、ドゴールの第4装甲師団のゲリラ的な攻撃は受けた。この点は次回以降に)。このため、18日の日没までにモンコーメから約80㎞西のペロンヌ周辺まで第1、第2装甲師団は進出、ストンヌの戦闘で遅れていた第10装甲師団も17日はグデーリアンの指揮下に復帰、アム周辺にまで到達していました(すなわち総統指令第12号の橋頭堡確保の命令はこの辺りの事実を追認したもの)。

グデーリアンの回顧録を読むと、いかにも軍上層部&ヒトラーの停止命令のおかげで軍団の動きが止まってしまった、オレは最大の被害者だ的な事を書いていますが、鵜呑みにしてはダメで(笑)、したたかに配下の軍団を先に進めていたのです。この辺り誰の進撃停止命令だろうが誤りと見れば躊躇なく踏み倒して進撃しているのがグデーリアンらしい所でしょう。ただしあれだけ妨害を受けてこれですから、もし余計な停止命令がなければ、おそらくこの日までにさらに西に40㎞先のアミアン辺りまでは到達できていたと思われます。

同じクライスト装甲集団配下のラインハルトの第41装甲軍団配下の第6、8装甲師団はその北、メス(Metz)周辺に居たのは確かなんですが、詳細は不明。そしてその一帯がホートとクライスト装甲集団の作戦境界線になっていたようです。

いずれにせよ、北のホート装甲集団、南のクライスト装甲集団、どちらも英仏海峡まで既に100㎞前後の距離まで到達していました。以後のフランス軍はほぼ無抵抗に近い状態になって行きます。例外的にグデーリアンの第19装甲師団がド・ゴールのフランス第4装甲師団からのゲリラ攻撃を、ロンメルの第7装甲師団がアラスで英仏連合軍主力からの強烈な反撃を受けますが、その辺りは次回以降に。

■連合軍側の反応

当然、このドイツ軍の作戦的な自爆、進撃速度の低下はフランス軍にとって好機となりました。ただし、こっちもまた色々アレだったため、この機会を活かせずに終わります。既に見たようにレイノー首相がこの18日にダラティエ国防相とガムランの更迭を決定、他の指揮官も一斉に更迭してしまったため、その指揮系統が大混乱に陥っていたのです。さらにガムランの後任のヴィゴンの着任が19日夜まで遅れた事もあり、フランス側はこのドイツ軍の停滞を反撃の足がかりにする事に失敗します。ただし残存部隊をソンム川の南に撤退させ、この一帯から南、パリ方面に向かう地区にある程度の防衛戦を築く事には成功していたようですが、それが限界でした。

実際、17日に一帯を担当する第9軍の指揮官を引き継いだアンリ・ジロー将軍(Henri

Honoré

Giraud/英語圏の資料に良く見られる10日、すでにベルギー戦の段階で指揮官だったとするのは誤り。後に大戦中のフランス亡命政府でド・ゴールと権力争いを繰り広げて敗れる人物)は軍の建て直しに失敗、部隊の潰走の中でほぼ身一つで逃げ出すハメになり、19日になってからドイツ軍に発見され捕虜となってしまうのです(ただし後に脱走に成功した)。

ちなみに解任されたガムランが最後に出した指令が、ベルギーに展開する連合軍主力部隊、北方軍の西方面への撤退命令でした(19日の午前9時45分。法令上は既に総司令官では無いと思われるが、引継ぎが遅れてまだ指揮権を持っていたらしい)。既に時遅しなんですが、この期に及んでも現地のフランス軍は撤退に消極的だったとイギリス側の記録にあり、実際、その命令は西のエスコ―川(ベルギーでの呼称はスヘルデ

川)一帯までの撤退であり、南のソンム川を越て一気に脱出せよという内容ではありません。よって未だその危機に気がついて無かった可能性が高いでしょう(さらに言うなら既に16日の段階で一度同じような命令は出ていた)。

これを見たイギリス側の対応も決して素早いものではなく、結局、遠征軍(B.E.F)の撤退が真剣に検討され始めるのは20日になってからでした。逆に言えば英仏連合国の対応がここまで遅れながら、ドイツ軍はこれを逃してしまうのです。その最大要因の一つが、この17日の停滞だったのは間違いありません。

といった感じで今回はここまで。