■電撃戦の黄昏

前回まではロンメルの快進撃を見て来ました。

5月17日はほぼ1日、上層部からの干渉と師団の再集結のため進撃を停止するのですが、南で快進撃を続けていたクライスト装甲集団もまた、この日は完全に進撃停止状態になってしまいます。これも軍上層部の介入によるもので、以後、グデーリアン&ロンメルにとり最大の敵は英仏連合軍ではなく、自軍の上層部となって行くのです。よってこの17日が電撃戦の黄昏の始まりでした。最終的にダイナモ作戦、ダンケルクの奇跡による英仏軍主力の大半がイギリスへ脱出するのを許してしまう最大要因となって行きます。

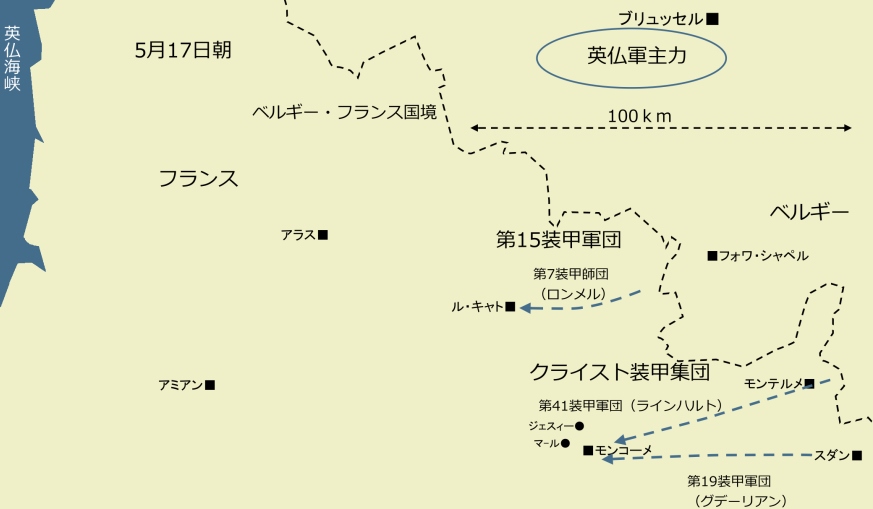

とりあえず17日朝の段階におけるクライスト装甲集団、そして第15装甲軍団の戦況を地図で確認して置きましょう。ベルギーのブリュッセル周辺に展開しドイツB軍集団との戦闘によって拘束されていた英仏軍主力の背後にこれら七個装甲師団は既に入りつつありました。一帯の防衛を担当していた二線級のフランス軍部隊は壊滅、虎の子の予備戦力、フランス軍の三個装甲師団を中心とする部隊も壊滅済みだったのは既に見た通りです。その先に既にまともなフランス軍兵力は無く、後は戦力の空白地帯になった一帯を英仏海峡に向けて進撃するだけだったと言えます。例外的に、フランス装甲師団の唯一の生き残り、ド・ゴール率いる第4装甲師団が一帯でゲリラ的に活動、16日以降、グデーリアンの第19装甲師団に付かず離れずで妨害戦闘を仕掛けて来ますが、とてもその進撃を食い止めるだけの戦力はありませんでした。

前回までに見たように、第15装甲軍団のロンメル第7装甲師団は17日の早朝にル・キャトまで到達していました。第5装甲師団も国境を超えつつあったと思われます。ちなみにロンメルの手記だと師団の状況整理のためル・キャトで一度進撃を停止したと述べ、自分の判断によるもの、という説明になっていますが、実際は16日の段階でヒトラーによるル・キャトより先の進撃禁止命令が出ていました。自称「無線機の呼称」によて命令無視を続けていたロンメルも、さすがにヒトラーからの停止命令は無視できなかったのだと思われます。この点、いくつかの史料によるとロンメルはヒトラーの命令すら無視した、と述べられていますが正しくありません(翌18日以降の進撃もロンメルの独断ではなく第4軍司令部の許可を得ている)。

その南側で、クライスト装甲集団もまたベルギーとの国境から50㎞近くフランス国内へと侵入済みでした。16日にモンコーメでグデーリアンの第19装甲軍団とラインハルトの第41装甲軍団が合流し(だたし第1、2,6の三個装甲師団のみ。ストンヌ戦に参加していたグデーリアンの配下の第10師団はまだ到着しておらず、ラインハルト配下の第8装甲師団は別経路でさらに北に向かっていた)、一帯で大量のフランス兵捕虜を確保していました。さらにグデーリアンは武力偵察の名目で一部の部隊を先行させ、マール(Marle)、ジェスィー(Gercy)

一帯まで17日中に兵を進めていたのです。後は北西の英仏海峡に向かって一気に進撃、その包囲網を完成させれば勝利は決定的なものになっていた状況でした(既に述べたように連合軍主力の南側は丘陵地帯で大規模な軍隊は移動できない。よって西の海側のケツをこの強力な7個装甲師団で抑えてしまえば、後は東側のB軍集団と合わせ、補給も無く身動きの取れなくなった敵を包囲殲滅するだけ)。この状態でグデーリアンは停止命令で一時的に動けなくなってしまうのです(実際は密かに各師団を前進させていたが速度は格段に落ちた)。

では誰がこの無意味な停滞を引き越したのか。最大要因だったのは間違いなくヒトラーでした。

16日の段階で作戦に介入、停止命令を出したのは軍の最高指揮官であるこの人でした。ヒトラーは第一次大戦の従軍経験から、この新しい戦争の中で未だその敗北の悪夢中に居たのです。すなわち第一次大戦に置けるドイツ最大の悪夢、1914年9月の第一次マルヌ会戦(Schlacht

an der

Marne)、そして起きるマルヌの奇跡による恐怖でした。

シェリーフェン計画に従ってベルギーを蹂躙、フランス国内に突入したドイツ軍のほぼ全戦力、第1~第5軍はパリの東約40~100㎞の距離にあるマルヌ川流域に幅広く侵入、一帯に布陣します(距離的には東京駅から利根川を超えて千葉県の東端部まで、荒川を超えて埼玉の西端部、大阪駅からなら木津川を越て鈴鹿サーキットのあたりか)。開戦から一カ月半、機械化されていない当時の戦争としてはかなりの進撃速度だったと言っていいでしょう。この時も英仏連合軍はシェリーフェンの高速進撃計画について行けず、パリ一帯の防衛線まで下がっていました。

ただし電撃戦と異なったのは英仏側はパニックにはならず計画的に撤退した事で、すなわちその戦力の大半は維持されたままでした。何度か述べたように戦争の目的は領土の占領ではなく、敵軍隊の殲滅です。敵に兵力がある限り、どれだけ土地を奪ってもいつか奪還される可能性が残りますが、これを殲滅してしまえばその恐れは無くなります。よって敵戦力の殲滅を伴わない領地の拡大は無意味であり、場合によっては有害になります。実際、この時のドイツ軍は占領地の拡大に伴って補給線が伸び、さらに度重なる戦闘で兵の損失と疲労が蓄積されつつあったのです。

その状態でパリに隣接するマルス県に侵入したドイツ軍は、この地で英仏連合軍の反撃を受け敗退します。これによってシェリーフェンによる高速進撃、勝利の計画は潰え、悪夢のような長期戦への突入が決定したのでした。そしてドイツ軍の快進撃を止めた事から、この戦いはフランス側から「マルヌの奇跡」と呼ばれる事になるのです。ちなみに一部で有名なパリのタクシーによるピストン輸送でフランス軍が戦線に兵を送り込んだのがこの戦いです。ただしこの話は多分に誇張されており、実際に輸送された兵は4000~6000で、十万単位の兵の激突の中ではほぼ無意味でした。さらに連合軍側も緻密な計画があったわけではなく、直前になって一帯のドイツ軍が弱体化している事に気付いて行われた戦いであり、さらにドイツ側の情報将校が必要以上に悲観的な報告を行って撤退の引き金を引く、といった一面もあっての勝利でした。そしてもっと計画的に戦っていれば、逆に連合軍側の圧勝で、ここで戦争が終わっていた可能性もある戦いでした。フランス人は「奇跡」としてますが、正直、そこまでのものでは無いですね。

ちなみにわずか10日間の戦闘で、英仏側約26万、ドイツ側30万の人的損失(戦死では無い。負傷者を含む)を出し、人類が初めて経験する近代戦の恐怖を世界に知らしめる事になります。ドイツ軍の敗因は快進撃による伸びきってしまった補給線による物資不足、兵員不足、そして休みなしの進撃による兵の疲労だったのは事実です。この点がヒトラーの「高速進撃恐怖症」の根本原因となっています。ですが軍単位、数十万の兵で「敵の首都パリを包囲する」ための進撃の結果とし発生したマルヌ会戦と(ただし包囲が失敗した結果として会戦が起きたのだが)、僅か数個師団の高速部隊で一気に敵主力部隊の背後を衝いて包囲殲滅に持ち込む電撃戦は根本的に別物であり、この点を全く理解出来なかったのがヒトラーの軍事センスの限界でした。この人は、楽観的になる時も悲観的になる時も極端な方向にブレる傾向があり、一度悲観的なるともうダメだ的に一気に自信を無くすのです(この点は後の狂人アメリカ大統領トランプが良く似ている)。その悪い癖が、よりによって人類史上まれに見るレベルの大勝利直前に出てしまった事になります。

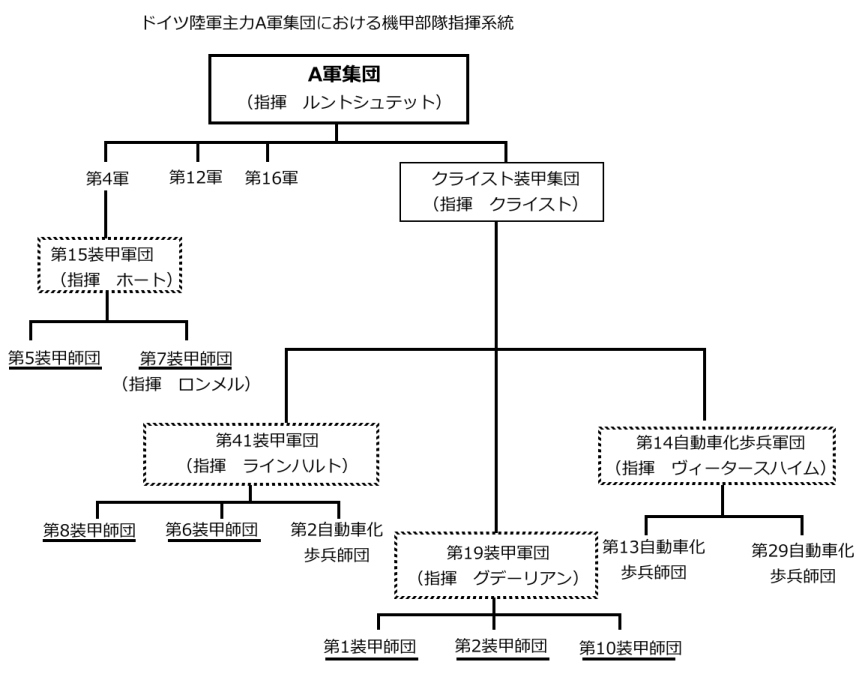

ただし史料を見る限り、ヒトラーが妨害に出るのは16日午後以降と思われ、既に見たようにグデーリアン&ロンメルに15日ごろの段階から停止命令を出していたのは別の人物でした。この辺りは史料不足もあり、ハッキリしない部分が多いのですが、どうもA軍集団司令部がパニックになり、さらにクライストもまた独自に妨害工作に出ていた可能性が高いです。念のため、再度その指揮系統を確認して置きます。

この上に位置する参謀本部のボス、数学大好きハルダー参謀総長はマンシュタインの計画には反対で潰そうとした人物ですが、この段階では逆にその熱烈な支持者になっていました。というか、この作戦はオレの功績だとすら戦後には言い始めています(笑)。その圧倒的な勝利を目にした結果ですが、これを変わり身が速いと考えるのは誤りで、現実を見て柔軟にその意見を変える勇気があったと見るべきでしょう。まあハルダーはいろいろある人ではあるんですが、とにかくこの段階では作戦続行派の筆頭だったと考えていいです。となると、ヒトラー以前に妨害を始めていたのは、この指揮系統の中の誰かでしょう。現存する史料から判る範囲でざっとまとめると以下のような感じになると思われます。

■電撃野郎ども とにかく前進して敵主力の包囲網を素早く完成すべし。止まる理由なし

グデーリアン、ロンメル、ラインハルト、そしてハルダー参謀総長

■中立派 まあ勝っているからこのままでいい気もするけど、ちょっと不安なのは事実だよね

ルントシュテット、ホート

■懐疑派 やりすぎだ、このまま行けるわけ無いだろう、止めろ

A軍集団司令部(参謀職)の一部、クライスト

■馬鹿 もうダメ、やっちゃダメ、死んじゃう、逃げろ、ボクチンは不安で夜も眠れない

ヒトラー

といった状況だったと思われます。この中で最も早くから快進撃に介入して来たのがよりによって電撃戦の主力となっていたクライスト装甲集団のボス、クライスト将軍でした。12日の渡河作戦前からグデーリアンに必要以上の進出を禁止し、その後は15日の段階で再度進撃を止めようとして電話で大げんかした人物です。この点、「電撃戦という幻」の著者、フリーザは彼もまたA軍集団司令部からの命令に縛られていた被害者では無いか、と述べていますが怪しいでしょう(この本は今でも電撃戦研究の第一級の史料だが日本語版の下巻に当たる範囲はどうも怪しい記述が少なからずある)。その干渉はA軍集団司令部(参謀部)が動揺する前、13日にマース川を渡河するという計画通りの行動中に既に始まっていますから。

当然、クライストは第4軍配下にあるホートの第15装甲軍団には何ら指揮権を持ちません。よって、その配下にあるロンメルの第7装甲師団に干渉して来たのは、おそらくA軍集団の司令部、その中でも一部の不安派とでも言うべき参謀職の人物たちだったと思われます。だだしA軍集団の最高指揮官であるルントシュテットはそこまで進撃反対派ではなく、後にグデーリアンがクライストと衝突した時は、基本的にグデーリアン側に立っていました。この辺りのチグハグさはドイツ軍の指揮系統の特徴である、司令部の参謀と参謀長が計画立案をやり、指令官はそれを承認する、あるいは却下する立場なだけで、自ら作戦立案総指揮はやらない、という面が影響したのではないかと思います。

ちなみに16日の午後にルントシュテットはサンブル川とオアーズ川の線から西に進出してはならぬ、という命令を出していますが(ヒトラーの停止命令を受けたものだと思われる)、この段階でそこまで行っていたのはロンメルだけです。よってそちらへの牽制であり、グデーリアンの部隊の行動を縛るものではありませんでした。

この点、ロンメルに対する停止命令は、第15装甲軍団のボス、ホートが間に入る事で比較的穏やかに行われました。まあ、その穏やかな規制すら無視して突っ走ってしまたったのがロンメルであり、そこには自分がヒトラーのお気に入りだ、という計算があったであろう事もまた事実ですが。

対して直属のボスであるクライストが介入して来たグデーリアンの第19装甲師団ではより状況が厳しくなっていました。両者とも我が強く喧嘩っ早い性格だったため、ほとんど憎悪に近い対立を引き起こし、一時的とはいえグデーリアンの解任が行われてしまうのです。