■クライストの介入

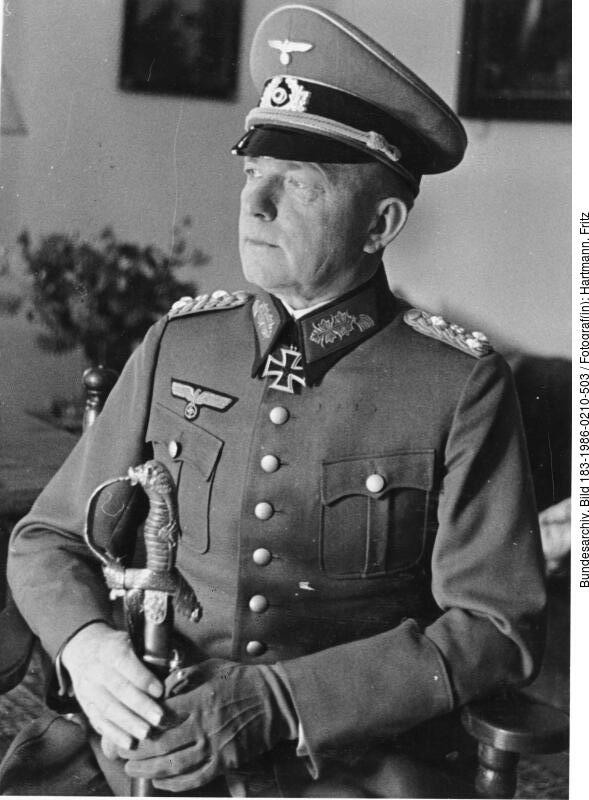

■Photo:Federal

Archives

A軍集団中、最強の打撃力を持つクライスト装甲集団のボス、パウル・フォン・クライスト大将。

無能では無いが天才だらけのドイツ軍上層部ではそれほどの人材では無い、というのが筆者の見立てです。とにかく短気で喧嘩っ早い男であり、このため必要以上にグデーリアンと衝突した面があったのも事実ですが、グデーリアンもまた喧嘩っ早い男でした(笑)。実際、グデーリアンは後に対ソ連戦、バルバロッサ作戦開始後も上司のクルーゲと衝突、この時はホントに解任されてしばらく干される事になっています(ただしクルーゲは間違いなく無能だったので同情の余地は大きい)。そういった意味では両者の衝突はどっちもどっちなんですが、どちらの意見が正しかったかと言えば間違いなくグデーリアンでした。この点は別に後知恵ではなく、ドイツ空軍はフランス一帯の制空権も抑えていたため随時その偵察情報が入っていたのです。それによって一帯に脅威は無いと判断されていたにも拘わらずグデーリアンの快進撃に最初のブレーキを掛けたのがこのクライストでした。後に電撃戦の終了後、この勝利には私の軍団によるところが大きい、と述べていますが、それは事実ながらあなたの功績では無いよね、と筆者は考えております。

既に見たように、ヒトラーが装甲部隊の進撃停止に介入して来る前から、クライストは装甲師団だけで突出する事に反対の立場でした。このため渡河作戦の開始前、12日にグデーリアンと打ち合わせた時から既にセダンの8㎞南のシェエリーまでで進出したら停止し後続部隊を待て、と命じていたのです。当然、グデーリアンがこれを完全無視して突っ走るのは既に見ましたね(笑)。

この命令無視に激怒したクライストは15日の夜に、ホントにもうこれ以上進出するな、という命令を出し、これを受けたグデーリアンと電話で大激論になったのも既に見ました。結局、24時間だけ作戦の続行が認められ、この結果、グデーリアン配下の第19装甲軍団はモンコーメで第41装甲軍団と合流でき、一気にその打撃力を強化できたのです。

そもそも第12軍団への編入命令を回避するため、その直前までのラインハルト配下の第6師団にどんどん進撃せよと命じていたのはクライスト本人です。その結果としてモンコーメまでの快進撃が発生、後からそこにグデーリアンの第19装甲軍団が到達したのですから、その進撃を叱責するのはどうにも矛盾を感じるところです。やはり個人的な嫌悪の感情による命令のような印象を受けます。

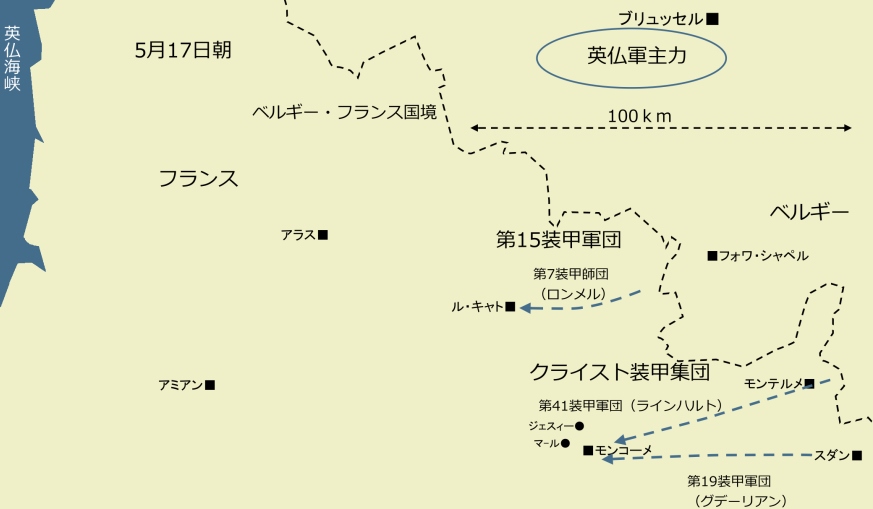

この辺りを再度地図で確認すると以下の通りですね。

16日の段階で、グデーリアンはモンコーメ一帯を掃討、多数の捕虜を得たのと同時にその先、ジェスィーとマールまで偵察部隊を先行させていました(実際は第1装甲師団はマールすら突破、さらに先まで進出していたらしい)。一応、ここまではクライストとのお約束、24時間以内の行動の範疇です。

ただしそれで止まる気はさらさら無く、翌17日にまでの進撃を第1、第2装甲師団に命じ、さらににはラインハルト配下の第6装甲軍団の指揮官であるケンプフ少将と作戦区域の分担まで決めてしまいました。グデーリアンに言わせると装甲集団司令部が決めて無かったからオレたちで決めた、との事ですがその先への進撃を禁じていたのですから作戦地区分担が決まって無いのは当然でした。そしてこの仕事は本来、集団司令部、クライスト配下の参謀たちの仕事だったのです。恐らく進撃停止命令の無視に続くこの越権行為によって、クライストの堪忍袋の緒が切れたのだと思われます(笑)。

その結果、翌17日早朝、クライスト自らが連絡機に乗ってモンコーメに乗り込んで来たのでした(おそらくシュトルヒで。鈍足のこの機体が集団司令官を乗せて平気で飛べるほど一帯の制空権は完全にドイツ軍が握っていたのである)。

何しろ頭に血が上りやすい男が地上より気圧の低い空を飛んできたためか、その沸点をとっくに突破し、機体を降りてグデーリアンの顔を見るなり、その命令違反を問う形で怒鳴りつけてしまいます。対してグデーリアンはこの快進撃を見て、未だに進撃停止に拘るクライストに心底あきれ果てていた上にこれも喧嘩っ早い性格だったため、両者は怒鳴り合いのような口論になったようです。この時、頭に血が上ったグデーリアンは軍団司令官を辞任する、と言い出してしまいます。グデーリアンによるとクライストは一瞬たじろいだ様子を見せた、としていますがクライストの性格からするとそんな事は無く(笑)、むしろ嬉々としてこの申し出を受けたと思われます。この結果、一時的に(正式な命令では無く口頭による辞意表明と受理だったので事務手続きが行われて無かったらしい)第19装甲軍団の指揮は第2装甲師団のウードルフ・ファイエル(Rudolf

Veiel) 中将が引き継ぐ形になりました(能力を買われたのではなく最先任の中将だったからだろう)。

ただしこの報告を受けた第12軍の指揮官、リスト上級大将が第19装甲軍団司令部を訪れ(既に見たようにクライスト装甲集団は15日以降、一定の自由行動を認められたまま第12軍の配下に入っていた)、グデーリアンの愚痴を聞いた上で指揮系統を従来のまま維持するように取り計らいます、最終的にこれをA軍集団指揮官であるルントシュテットが承認し、軍団司令部はモンコーメ一帯から前進させない事を条件に「武力偵察」として前進が認められます。これによってグデーリアンは以後も指揮を継続するのですが、一連のゴタゴタによって第19装甲軍団は17日をほぼ丸ごと無駄に潰す事になってしまったのでした。ちなみにこの介入にウンザリしたグデーリアンは以後、指揮車両から電話線を師団本部まで常に繋がせ、集団司令部に無線を傍受されその動きが筒抜けになるのを避けるようになります。この辺り、無線故障として無線封鎖のまま突っ走ったロンメルと(結果、配下の師団にも混乱が起きた)、有線という対策を取った上で無線封鎖、すなわち指揮系統はキチンと維持した上で暴走したグデーリアン、それぞれの性格が良く出ていると思われます。

この間、ラインハルトの第41装甲軍団も足止めされてしまっていましたから、クライスト装甲集団丸ごと、そのボスであるクライストによって足止めされてしまったのです。前日、16日の段階でヒトラーによる進撃停止命令が出ていたのは事実ですが、この段階ではまだグデーリアン達はその停止線に達していませんでした。よってこの17日朝の段階に置ける完全停止命令はクライストの逆暴走、自分に楯突くグデーリアンへの叱責、制裁と言う個人的な感情によるものと判断していいと思われます。この辺りがクライストの軍人としての限界だったのでしょう。褒められたものではありません。

電撃戦は英仏軍主力の英本土への脱出、ダンケルクの奇跡を許してしまう事で完全勝利を逃して終わるのですが、その最大の戦犯はヒトラー、それに次ぐのが恐らくこのクライストでしょう。それほどこの停滞は致命的でした。

ちなみにこのグデーリアンの辞任撤回は完全にクライストの面子を潰す決定でした。クライストの性格からして相当に根に持ったと思うんですが、後の対ソ連戦、バルバロッサ作戦中はグデーリアンと協力して大戦果を上げているので(キエフの戦いに置ける大規模包囲殲滅戦はルントシュテット、クライスト、グデーリアンの電撃戦トリオが主要な役割を果たした)、どうにもよく判らん人ではありますね。

といった感じで、今回はここまで。