■ロンメル&グデーリアン

今回は最初に今まで書き忘れて居た事、ロンメルとグデーリアンの関係について、ちょっと述べて置きます。

電撃戦までの段階では、両者はほぼ面識はありませんでした(ポーランド戦が終了した1939年の秋、ヒトラーがグデーリアンの部隊を訪問した時に護衛として付いて来たロンメルに会った位だろう)。ですが後に意気投合、ロンメルが病気を理由にアフリカ軍団から本国に帰還する事になった時、後任としてグデーリアンを推薦するような関係だったのです(当然、グデーリアンを好かぬヒトラーが拒否したが、もしグデーリアンがアフリカに居たらどうなったか興味はある。勝つのは無理だが、イタリア戦線の始まりが遅れた可能性は残る)。

ただし1944年に入り、米英連合軍の上陸に供えるB軍集団の司令官になってたロンメルと、装甲兵総監だったグデーリアンはその作戦立案で対立します。制空権を抑えられている以上、機甲師団の自由な運動は不可能だ、水際作戦で迎え撃つしかないとするロンメルはソンム川〜カレー周辺の海岸線に機甲部隊を分散配備して置く事を主張。対してグデーリアンは上陸地点の予想は立たない、よって機甲部隊を内陸部に温存して集中運用で迎え撃つべきだと主張しました。最終的に指揮権を持つロンメルの意見が通り(連合軍はカレー周辺に上陸すると信じていたヒトラーの後押しもあった)、その結果がずっと西のノルマンディーに上陸されちゃったアレとなります(さらに言えば上陸当日、ロンメル本人は帰省して不在、後に航空機からの銃撃で負傷入院してしまう。その間にヒトラー暗殺事件が起こる)。

グデーリアンはこの辺りの経緯について、ロンメルは最初から決戦を放棄してしまった、と非難しながらも、彼は公正で勇敢、軍事的にも天才である、と惜しみなく賞賛しています。この辺り、私の感じるロンメル像とグーデリアンの賞賛の間にあるズレは何とも謎なんですが、そういった謎と混沌を飲み込んで成立するのが「天才ロンメル」なのかもしれません。ちなみに私の見る限り、軍事的な才能ではグデーリアンの方が明らかに上で、機動戦の天才である彼が連合軍の上陸戦を迎え撃っていたら、多少は歴史が変わっていた可能性があると思っております。まあ勝つのは無理ですけどね。

■国境だ、国境だ、楽しいな

話を電撃戦に戻しましょう。

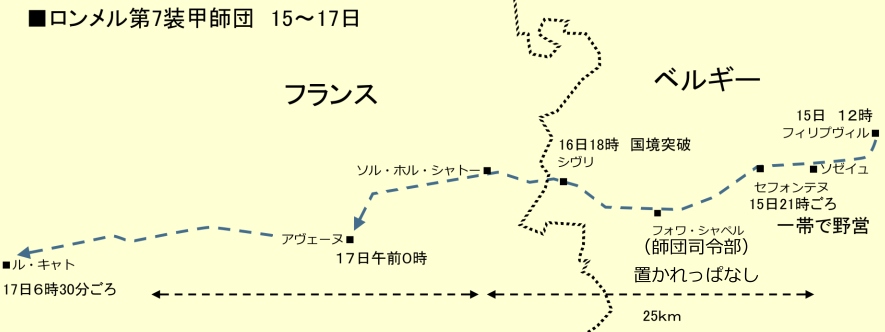

前回、電撃戦の運命の日、15日夜までのロンメル第7装甲師団の動きを見ました。フラヴィヨンの戦車戦を速攻で抜け出したロンメルは昼12時頃にフィリプヴィルを迂回突破していたのですが、後続の歩兵部隊の遅れから、その先のセフォンテヌ(Cerfontaine)で師団を一度再集結させ野営し夜迎えます。

そしてこの日以降、ハルトリープの第5装甲師団は完全に遅れを取り、18日の段階で電撃戦からは脱落、以後、ホート率いる第15装甲軍団は事実上、ロンメル率いる第7装甲師団の戦力を中心に戦って行く事になります。

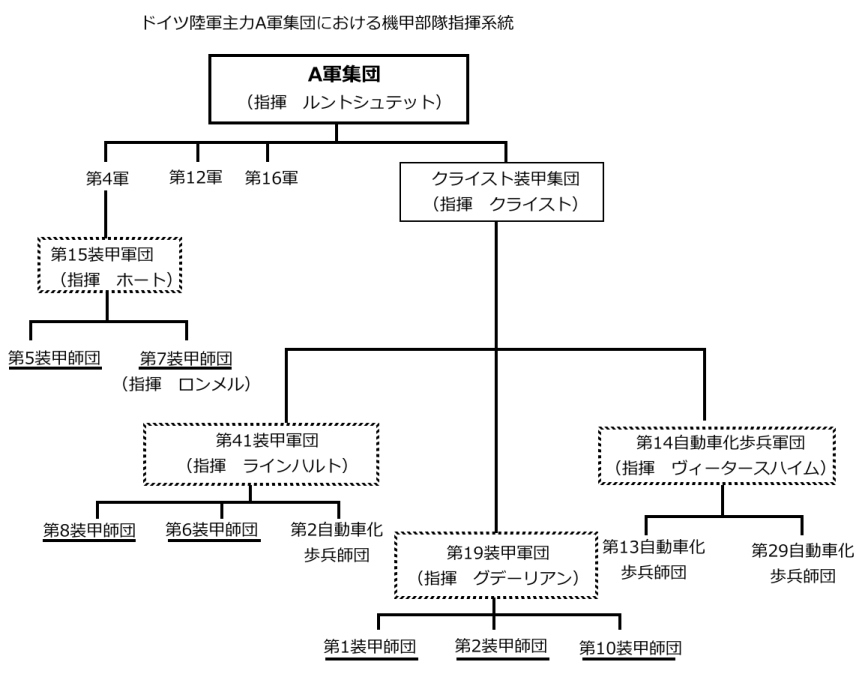

同時にこの辺りからグデーリアンが受けたのと同じ軍上層部からの干渉、すなわち順調すぎて怖くなってしまった皆さんからの進撃停止工作が始まります。この点、グデーリアンは15日の夜から装甲集団のボス、クライストによる干渉を受けたのですが、ロンメルも16日の朝から第4軍司令部から干渉を受ける事になるのです。念のため、ドイツ側の指揮系統も再確認して置きましょう。

この辺りはドイツ軍上層部の集団ヒステリーと言ってよく、A軍集団司令部から各軍司令部、装甲集団司令部とあらゆる階層が「勝ち過ぎちゃって困るの」状況に不安になってしまい、要らぬパニックを引き起こします。そして17日になるとナチスドイツの一番偉い人、ヒトラーが介入して来て混乱に拍車を掛けるのです。この辺りはまた次回以降に詳しく見ましょう。

後にはこれらの停止工作を一切無視して暴走に入るロンメルですが、最初の干渉、16日朝の段階ではまだキチンと対応していました(笑)。ここで、15日夜以降のロンメルの動きを地図で確認して置きましょう。

第5装甲師団に面倒を押し付けた事もあり、15日中のロンメル第7装甲師団の進撃は順調でした。ところが翌16日の朝7時50分、A軍集団の司令部が第7装甲師団に対して最初の進撃停止命令を出し、その進撃にブレーキを掛け始めます。ロンメルによると16日朝の段階で第7師団司令部もこの命令を受け取ったとしているので、フランス軍と異なりドイツ軍での命令伝達はスムーズに行われていたと思われます(高い独立性を持たされたクライスト装甲集団に対し、ホートの第15装甲軍団は最初から第4軍指揮下にあったので、第7装甲師団司令部までは二つの上級司令部を通して命令が伝えられる事になる)。ただしこれ以降、ロンメルは無線の電源を切ると言う荒業で命令系統を無視して暴走しちゃうんで、この優位性はあまり意味が無くなっちゃうんですけどね(笑)。

その命令は一度停止せよ、そしてフランス国境を越えた先にある、マジノ線要塞から続く「弱い要塞地帯」を単独で突破してはならぬ、というものでした。すなわちもはやお馴染みの歩兵師団の到着を待て、装甲師団だけで突出するなという事でした。この段階ではまだ上層部の命令を尊重していたロンメルはこれで一時的に足止めされるのです。ただし午前9時30分になって命令は取り消され、代わりにベルギー国境の集落、シヴリ(Sivry)を経由してフランス領内のアヴェーヌ(Avesnes)へ向けて進撃せよ、との命令を受けたと本人は述べています。

ただしドイツ軍の記録によると第4軍司令部が一時停止命令を解除したのは昼過ぎの12時25分の事で、さらに言えばアヴェーヌまでの進撃など許可しておらず、国境の先にある「弱いマジノ線」の手前で停止、後続を待てとの命令だったとされます。普通に考えるとロンメルが勝手に暴走した可能性が高いのですが、話はそう単純では無かったりします。なぜならばドイツ軍を代表するダメ将軍、第4軍指令官だったクルーゲがここで登場して来て混乱に拍車をかけるからです。ロンメルが暴走した可能性が高いのは確かなのですが、ヒトラーの犬、クルーゲ大将がヒトラーのお気に入りであるロンメルに勝手に進撃許可を与えて、その行動を黙認しちゃった可能性も否定できないのです。

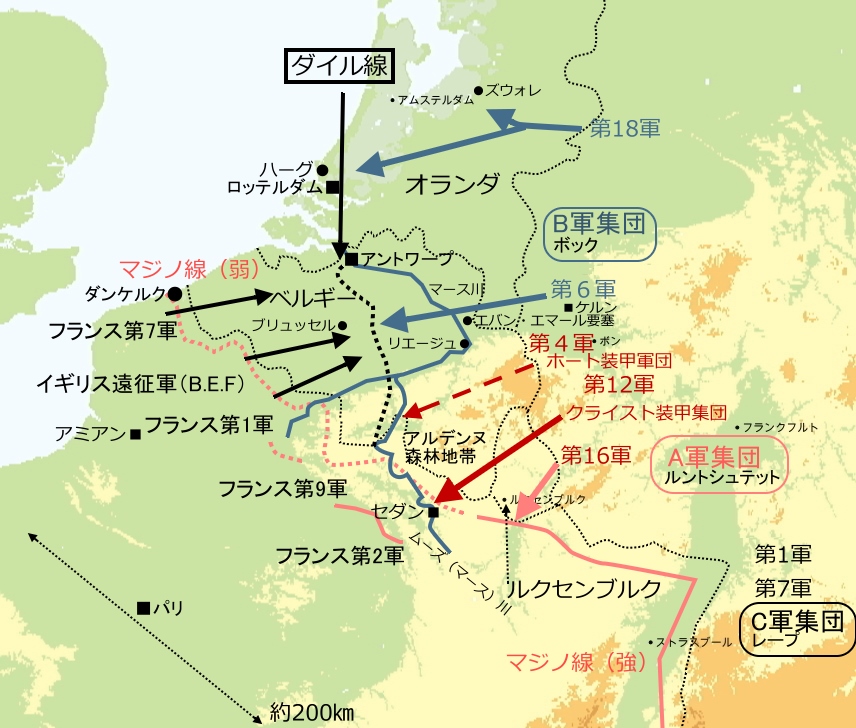

念のため再度位置関係の確認をして置きましょう。フランスが誇る要塞線、マジノ線はルクセンブルグ国境の南で一度途切れ、そこから北には簡単なトーチカや陣地があるだけの「弱いマジノ線」が展開していました。

南のクライスト装甲集団はセダンでの渡河戦前に奇襲して僅かな戦闘で通過してしまったのですが(グデーリアン軍団のみ。ラインハルト軍団は戦闘すら無かった。ちなみにクライスト装甲集団の進路の先にはさらなるマジノ線もあったが、これに接触する前に北西の英仏海峡方向に進路を向けてしまった)、第4軍配下のロンメル師団の場合、マース川渡河に手こずった後、丸一日経ってからの突破だったので、フランス側も十分な準備をしていると考えられたのです。