仭挿幝偺抧宍偺乽暘愅偲摑崌乿

傑偢偼嵞搙丄偙偺幨恀偱怐揷丒摽愳楢崌偑恮庢偭偨愝妝尨偐傜挿幝忛偵帄傞抧宍傪尒偰偔偩偝偄丅敀偄幚慄偼埳撨奨摴傪帵偟傑偡丅崱夞傕僋儕僢僋偟偰傕傜偊偽戝偒側夋憸偑尒傟傑偡丅

仭Google earth

偐傜昁梫側忣曬傪捛壛偟偰堷梡

摉慠丄摉帪偼偙傫側曋棙側幨恀偼偁傝傑偣傫偑丄挿幝忛偼壗搙傕摽愳偲晲揷偺憟扗愴偑峴傢傟偰偄傞偨傔椉孯偲傕偦偺抧宍偼傛偔棟夝偱偒偰偄傑偟偨丅偝傜偵怣挿偺応崌丄揙掙揑偵帺暘偱尒偰妋擣偡傞恖偱偡偐傜廃埻偺崅戜偵忋傝偦偺抧宍丄晲揷孯抍偺嫃強傪姰慡偵攃埇偟偨偼偢偱偡丅

偦偙偵摽愳偐傜師偺幨恀偺傛偆側挿幝忛偺棫抧忣曬傪摼偰壓偟偨寢榑偼丄偙偙偱晲揷孯傪姰慡偵焤柵偱偒傞丄僠儑乕儔僢僉乕偩傒傖乕丄偱偟偨丅懳偟偰慡偔摨偠抧宍傪娤嶡偟側偑傜丄晲揷懁偼帠幚忋偺柍嶔偱偁傝丄嵟屻偺嵟屻傑偱OODA儖乕僾偺夞揮偱屻傟傪庢偭偰庡摫尃傪埇傟傑偣傫偱偟偨丅偙偺嵎偑晲揷孯抍偺夡柵偲偄偆斶寑偵宷偑傝傑偡丅

偙傟偼傑偝偵乽摨偠傕偺傪娤嶡偟偰偄傞偺偵乬暘愅偲摑崌乭偵偍偗傞抦惈偺嵎偱晧偗傞乿揟宆揑側椺偲側偭偰偄傑偡偐傜丄彮偟徻偟偔尒偰備偒傑偡丅

摽愳孯抍偺乽宱尡懃乿偐傜抧宍忣曬偼怣挿偵擖偭偰偍傝丄偝傜偵尰抧偱帺傜傕娤嶡偵弌偰乽怴偟偄忣曬乿傪曗姰偟偨偼偢偱偡丅偦偺忣曬偐傜丄挿幝偺乽抧乿偺忦審偼埲壓偺傛偆偵乽暘愅乿偝傟偨偱偟傚偆丅偲傝偁偊偢丄崱夞偼撉傒傗偡偝傪桪愭偟丄暘愅抜奒偱忣曬偺庢幪慖戰傪廔傢傜偣偰丄昁梫偲巚傢傟傞暘愅偺梫慺偺傒売忦彂偒偵偟傑偡丅

仭暘愅

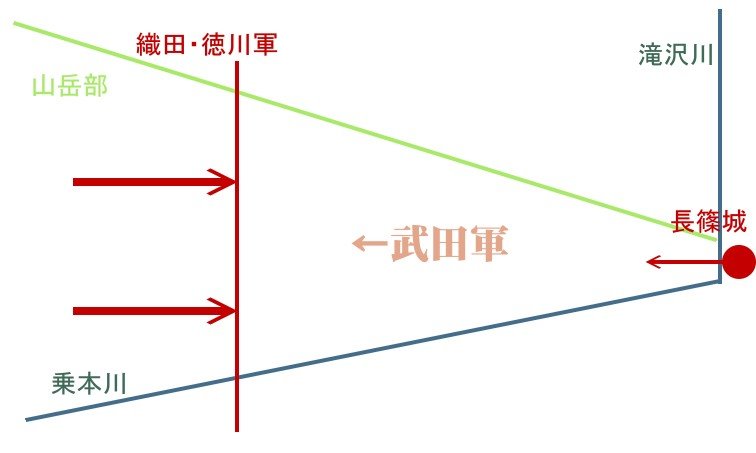

乑偙偙傪摝傟偰晲揷偺杮嫆抧偱偁傞峛斻丄怣擹偵岦偐偆偵偼埳撨奨摴傪捠傞偟偐側偄丅

乑挿幝忛偺堦懷偱偼愳偲嶳偑敆偭偰捠峴偱偒傞応強偑嬌傔偰尷傜傟傞偐傜忛傪夝曻偡傟偽埳撨奨摴傪晻嵔偱偒傞

乑挿幝忛偐傜杒偵岦偐偭偰怺偄愳偑棳傟丄偙傟偑暯栰晹傪搶偱抐偪愗偭偰偄傞

乑挿幝忛偐傜惣偼嵶挿偄暯抧偱偁傞

乑暯抧偺杒懁偼偐側傝尟偟偄嶳偑敆偭偰偄偰孯偺捠峴偼晄壜擻丅撿懁偵傕嶳偑偁傞

乑撿偺嶳偺庤慜偵怺偄宬扟偑棳傟偰偄偰丄偙傟偑暯栰偺撿懁傪抐偪愗傞宍偵側偭偰偄傞

乑偡側傢偪偙偺暯栰晹偱夝曻偝傟偰傞偺偼怐揷丒摽愳楢崌偺恮庢傞惣懁偺傒偱偁傞

乑偦偺暯栰晹偺堦斣嫹偄応強偼撿杒偱2噏偺挿偝偟偐側偄

乑晲揷偑恑弌偟偨桳奀尨偐傜怐揷丒摽愳楢崌偺嫃傞愝妝尨傑偱偼栺3噏偺嫍棧偑偁傝丄偦偺娫偵媢椝偑偁偭偰帇奅偼埆偄

乽暘愅乿偼丄偡偱偵尒偨傛偆偵帺暘偑尒偨傕偺傪売忦彂偒偵偡傞偩偗偱偁傝丄偟偐傕怐揷丒摽愳楢崌傕晲揷傕丄楌愴偺嫮幰偽偐傝偱偡偐傜丄偦偺撪梕偼傎傏摨偠撪梕偩偭偨偼偢偱偡丅傛偭偰椉幰偵抳柦揑側儗儀儖偺嵎偑偮偄偨偺偼師偺乽摑崌乿偺抜奒偲側傝傑偡丅傑偁丄杮棃偙偙傑偱暘愅偱偒傟偽丄寢榑偼娫堘偄傛偆偑柍偄偼偢偱丄側傫偱晲揷偑偁傫側帠偵側偭偨偺偐棟夝偵嬯偟傓強偱偼偁傞傫偱偡偑乧

仭摑崌

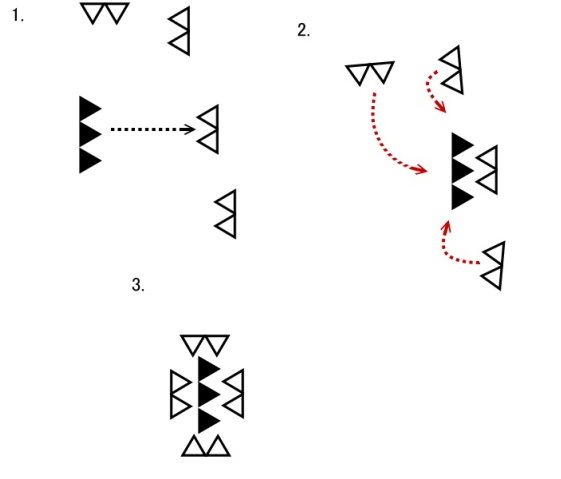

埲忋偺乽暘愅乿撪梕偐傜摑崌傪峴偄傑偡偑丄崱夞偼暥復偱偼側偔丄恾偵傑偲傔偰尒傑偟傚偆丅偙傟偵傛偭偰惗傑傟傞乽婥偯偒乿傕偁傞偐傜偱偡丅偲傝偁偊偢丄忋偺乽暘愅乿傪乽摑崌乿偟偰恾偵偡傞偲丄埲壓偺傛偆偵側傝傑偡丅

壥偨偟偰晲揷懁偑偙偙傑偱榑棟揑偵暘愅偺忣曬傪乽摑崌乿偱偒偨偺偼晄柧偱偡偑丄傕偟弌棃偰偄偨偲偟偰傕丄寢嬊壗傕廳梫側揰傪撉傒偩偣偰柍偐偭偨丄抦惈偲彑晧姩偱姰慡偵楎偭偰偄偨偲巚偭偰偄偄偱偟傚偆丅

側傫偱抐尵偱偒傞偺偲尵偊偽丄懡彮側傝偲傕愴弍娽偑偁傞側傜乽挿幝忛懁偐傜愳傪搉偭偰桳奀尨偵晍恮偟偨抜奒偱晧偗偩乿偲懄嵗偵婥偑晅偔偼偢偩偐傜偱偡丅偲偙傠偑晲揷孯抍偼偛挌擩偵傕怐揷丒摽愳楢崌偑拝恮偡傞慜偐傜帺傜愳傪搉偭偰偄傑偟偨丅偙傟偼怣偠傜傟側偄杴儈僗丄偲偄偭偰偄偄愴弍側偺偱偡丅

側偤偐丅

婛偵尒偨傛偆偵暯抧傪嬫愗傞愳偼怺偄扟娫偺宬扟偱偁傝丄杒偺嶳妜晹傕媫幬柺偱偲偰傕恖偑捠傟側偄応強偱偟偨丅偡側傢偪怐揷丒摽愳楢崌偐傜尒偨応崌丄

挿幝忛偵憹墖傪憲傝奨摴傪晻嵔偡傟偽晲揷孯抍偵摝偘摴偼側偄丅偦偺忋偱偣偄偤偄2噏偺暆偵搉偭偰杮戉偑恮庢傟偽晲揷孯抍傪摝偘応偺側偄嫹偄暯栰晹偵姰慡偵暵偠崬傔傜傟傞丅屻偼埑搢揑側暫椡偱慜屻偐傜嫴寕偟偰偡傝捵偣偽偄偄丅

偐傜偱偡丅嫲傜偔怣挿偼尰抧偺抧宍傪抦傝丄晲揷孯偑偡偱偵桳奀尨偵弌偰棃偰傞偲抦偭偨弖娫偵彑棙傪妋怣偟偨偱偟傚偆丅

偙偺抧宍偲椉孯偺晍恮偼偦偺傑傑嫴寕愴弍偺棟憐揑側姰惉宆偱偁傝丄尒偨弖娫偵怣挿偑彑偭偨偲屽偭偨偺偼斵偺愴弍娽偺妋偐偝偺徹柧偲傕尵偊傑偡丅偝傜偵撿杒傕嶳偲愳偱摝偘応偼偁傝傑偣傫偐傜丄

偙偆偄偭偨曪埻焤柵愴弍偺垷庬偲尒側偡帠傕偱偒傞偺偱偡丅憡庤偵偼慡偔摝偘応偑柍偔丄偙偪傜偼攞嬤偄暫椡傪傕偭偰傞偺偱偡偐傜姰慡偵嬤偄焤柵愴偑壜擻偱偁傝丄幚嵺丄偦偆偄偭偨惁嶴側愴摤偵側傝傑偟偨丅

傛偭偰怐揷丒摽愳楢崌偵偲偭偰偼丄偳偆傗偭偰挿幝忛偵憹墖傪憲傝偙傟傪夝曻丄偦偺忋偱埳撨奨摴傪晻嵔偡傞偐丄偩偗偑栤戣偵側偭偰偒傑偡丅

挿幝忛愓偐傜墶傪棳傟傞怺偄愳傪尒傞丅廃埻偑嶳偵埻傑傟偨弒尟側抧宍側偺偵傕拲堄偟偰偔偩偝偄丅

愳偼宬扟偲尵偭偰偄偄怺偝偑偁傝娙扨偵偼搉傟傑偣傫丅傛偭偰丄偙偙傪攚屻偵偟偰偟傑偆晍恮偼摝偘応傪柍偔偟偨暥帤捠傝攚悈偺恮偲側傝傑偟偨丅偦傟偑晲揷壠偵嵟埆偺寢壥傪彽偔偙偲偵側傞偺偱偡丅

偪側傒偵庤慜偺慄楬偼JR斞揷慄丅塅楢愳丄朙愳棳堟増偄偺埳撨奨摴偼丄偙偺堦懷偐傜杒偵敳偗傞桞堦偺捠傝摴側偺偱怣廈偵敳偗傞揝摴傕摨偠傛偆側宱楬傪庢偭偰偄傑偡丅

孞傝曉偟傑偡偑丄偙偙傑偱棟憐揑側曪埻焤柵愴偺宍偲側偭偰偄傞偺偼晲揷孯偑挿幝忛偺曪埻傪偲偄偰桳奀尨偵恑弌偟偰偟傑偭偨偺偑尨場側偺偵拲堄偟偰偔偩偝偄丅乽怣挿岞婰乿偑巜揈偡傞傛偆偵丄傕偟晲揷孯偑愳傪搉傜偢挿幝忛廃曈偺崅戜偵恮傪挘偭偨傜丄偦偺弒尟側抧宍偐傜庤偺弌偟傛偆偑柍偐偭偨偼偢側偺偵丄偱偡丅偨偩偟偙偺応崌偼晲揷懁傕庣旛揑側晍恮偲側傞偨傔挿婜銹拝帠懺偵側偭偨偼偢偱偡偑丄偦傟偱傕夡柵偝偣傜傟傞傛傝偼儅僔偩偭偨偱偟傚偆丅

偙傟傜偺攕場偑晲揷懁偺OODA儖乕僾偵偍偗傞乽娤嶡寢壥傊偺揔墳乿偺幐攕偩偭偨偺偼柧傜偐偱偡丅偦偺寢壥丄椉幰偺夞偡OODA儖乕僾偼慡偔堎幙側傕偺偲側傝丄懍搙偱傕惓夝峴摦偺悇應偱傕姰慡偵楎偭偰偄偨晲揷偼姰攕偵捛偄崬傑傟傑偡丅偙偺曈傝偺OODA儖乕僾偺桪楎偮偄偰丄傕偆彮偟徻偟偔尒偰抲偒傑偟傚偆丅