ここで再度OODAループの基本形を示しておきます。

■OODAループ 織田・徳川連合側

まずは織田・徳川連合の回したOODAループについて考えましょう。

ちなみに織田・徳川連合は17日に野田城に入った後、18日に設楽原に展開、その3日後の21日に決戦となりました。

彼らは現地に入るとすぐに、正しい敵兵力と地形の「観察」から「観察結果への適応」段階に進み、「経験則」と「分析と統合」から「長篠城に増援を送り街道を封鎖すれば勝てる」という結論に至りました。そのためには武田が長篠城の包囲に残した軍勢を撃破し城を解放しなければなりません。よって、

〇長篠城周辺に残る敵を掃討し、街道を封鎖できる兵力の別動隊を送り込む

〇本隊の決戦開始前に決着をつけたいので奇襲攻撃が望ましい

という正解行動の推測が「観察結果への適応」から出てきます。が、実はこれで終わりではありません。

もし長篠城周辺を抑えてしまえば、武田軍の主力は挟撃が確実であると悟り、死に物狂いに戦うしか選択肢が無くなります。何もしなければ無抵抗のまま蹂躙されるだけなのですから。よって

〇大雨で鉄砲が使えない日の決戦は避けるため、晴れそうな日に別動隊を送り込み武田軍を決戦に引きずりこむ

ことも可能になります。

ただし実際は決戦の朝には長篠城を解放する必要があるので、前日の夜にその別動隊を送り出す必要があります。

これにより長篠城への別動隊の派遣は「敵の脱出路を無くし閉じ込める」のと同時に「確実に晴れそうな日を選んで決戦に持ち込む」という一石二鳥の作戦となるのです。良い事だらけ、と言っていいでしょう。以上から「分析と統合」を行って推測される正解行動は

「晴天が予測される前日の夜の内に別動隊を送り出し、翌朝までに奇襲を成功させよ」

であり、これが最善手である事に疑問はありません。よって「判断」段階の仮説作成は不要であり可能な限りすみやかに「行動」に入るのみです。実際、着陣から二日後の20日の夜には早くも別動隊が出撃する事になります。この間、武田側は何もしてませんから、織田・徳川連合のOODAループは武田側を圧倒する速さで回っていたと言っていいでしょう。

同時に、この作戦は武田軍団をこの狭い平野部に閉じ込めるのが目的です。

このため平野部を縦断して布陣する主力部隊の前に防護柵を設け、武田側による正面突破も少人数に分散してのすり抜けも不可能としました。少なくとも一部は三重構造になってる本格的な防護柵だったとされますから、着陣から決戦まで3日しか無かった事を考えれば到着直後には着工したはずです。

よって織田・徳川連合は極めて早い段階で武田軍団を平野に閉じ込めて包囲殲滅する作戦を決定していた事になるのに注意してください。以上から、織田・徳川連合のOODAループは極めて迅速に、かつ正しく回されていたのは疑う余地が無いでしょう。これぞまさに「勝つためのOODAループ」であり、ようやく連載記事のタイトルに辿り着きました(笑)。

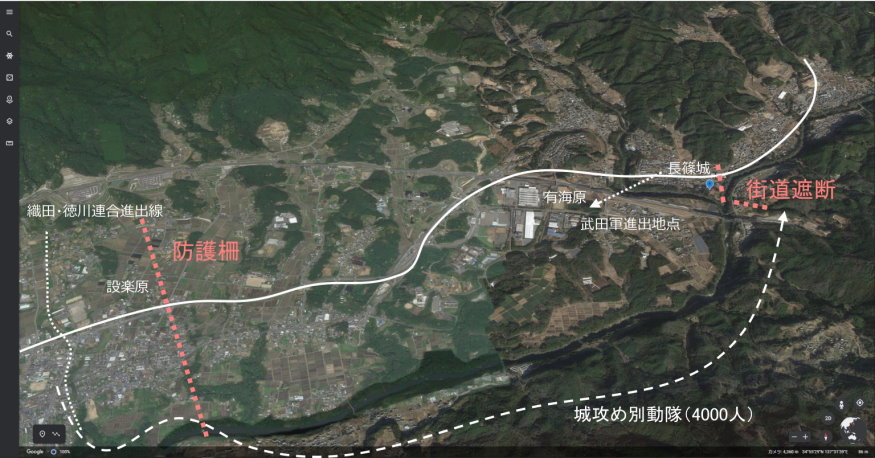

これを地形図で確認すると、作戦の流れはこんな感じになるのです。これもクリックすればもう少し大き写真が出ます。

■Google earth

より必要な情報を追加して流用

まずは織田・徳川連合の陣地正面に防護策を構築し、敵の突破、脱出を防ぎます。

「信長公記」によると徳川軍団がこれを築いたといったような記述になってますが、血の気の多かった時代の家康はそんな戦術を取る人ではないので信長の指示でしょう。実際、天正二年(1574年)に織田家のお膝元ともいえる長島の一揆を討伐した時、敵の城の周りに柵を造って脱出不能にした上で火攻めで皆殺しにしてます。信長が柵を造ったら敵を閉じ込めての皆殺しを狙ってる、という事です。そしてそれを天下無敵で知られた武田軍団に対して行ったのがこの長篠の戦いだった、という事になります。不幸にしてこの点を武田軍団は知りませんでした。

その後、先に見たように20日の夜に徳川と織田から二千人ずつ、計四千人の別動隊が編成され長篠城に向けて送り出されます。

奇襲成功のため敵OODAループを最初から回させないよう行動を「秘匿」する必要から夜間移動が必須だったため、別動隊は現地の地理に詳しい徳川側の重臣、酒井忠次(通称は左衛門尉)を大将としてます(忠次が志願したとされる)。ちなみにこの部隊に対し、信長は500丁とかなり多めの鉄砲部隊を与えています。これは長篠城周辺の敵を掃討した後は、武田の本隊を背後から襲わせる前提だったからでしょう。

奇襲のためには行動がバレないよう有海原周辺の武田軍主力を避けねばならず、よって川を渡って南岸を通り、夜間に山間部を走破しています。最後は夜明けと同時に長篠城から川を挟んで南東にある高台、鳶ヶ巣山を急襲して武田の守備部隊を掃討、これに呼応して城内から打って出た友軍と協力してあっさり街道周辺の武田軍を一掃してしまいました。

500丁もの鉄砲が放つ轟音は有海原にいる武田軍団、そして地平線距離未満(5㎞未満)の位置にいた織田・徳川連合にも聞こえたでしょう。さらに武田の陣を焼いたので煙も上がり、何が起きたかは明白だったはずです。

これによって武田軍団は「敵の別同隊によって長篠城が解放された。すなわち街道は簡単には通れなくなった」と知り、逃げ場が無くなったことに騒然となったはずです。ここを力技で押し切ることもできますが、その間に後ろから倍近い数の敵主力に襲われれば、結局壊滅的な損害は避けれません。

同時に織田・徳川連合は、奇襲は成功である、さあ決戦だ、と判断したでしょう。そしてこの段階でほぼ戦いの行方は決定した、と言えます。もはや数で劣る武田軍は完全に袋のネズミでした。

■OODAループ 武田側

さて、その間、武田側のOODAループはどうなっていたのかと言えば、これは織田・徳川連合の着陣から決戦開始まで一度も回されず、麻痺したままで終わりました。それでは勝てるはずがありませぬ。まさに「負けるためのOODAループ」だったのが武田側の動きです。

この戦いで武田側の主要武将はほぼ死に絶え、「甲陽軍鑑」の種本となった記録を残したとされる重臣、高坂弾正は生き残ったものの現場には居ませんでした。よって武田勝頼、馬場、内藤、山県、小山田、原、長坂、跡部といった指揮官たちによる軍議でどんな話し合いが行われたのか、詳しいことは事はわかりません。

それでも武田軍団は一切自主的に行動を起こしてない、一度もまとにもOODAループを回して「行動」に至らなかったのは事実です。すなわち最初から最後までOODAループは麻痺したままでした。それではいかなる「正解行動」も取れるはずが無く、最後は長篠城の解放でケツに火が点く形になって、決戦を強いられて滅びます(甲陽軍鑑などには前日に武田の軍議があり、そこで決戦が決まったとされるが虚偽であると見ていい。それまでの二日間は何してたのか説明がつかないし、長篠城がその日の朝に解放されたのは偶然にしては出来すぎだ)。

では、なぜ武田は最初から最後まで織田・徳川連合に主導権を握られ、一度たりともまともにOODAループを回すことができなかったのか。これは結局、OODAループの第二段階、「観察結果への適応」で誤った推論を行ってしまった結果、「行動」段階に進めなかったからだ、という事になります。これは知性、知識による論理的な推論を無視した敗北でもありました。

この失敗は「監察結果への適応」の重要性のいい反例であり中でも「分析と統合」を無視するとどうなるか、という悲劇的な例にもなってますから、ちょっと詳しく見て置きましょう。まず「観察結果への適応」を決める要素は以下のようなものでした。

武田側で最初に問題となったのは「経験則」の要素でした。

そもそも当初の攻略目標でなかったと思われる長篠城を攻め、しかも長期戦になっても引かなかったのは、前年に難攻不落の高天神城を勝頼が攻め落とした成功体験、すなわち五要素の中の「経験則」に影響された可能性が高いと思われるからなのです。この辺りは甲陽軍鑑でも遠回しに指摘されており、これが悲劇の始まりとなりました。

次に問題になったのは「文化的伝統」です。

織田・徳川連合の到着前に長篠城の包囲を解き、信州・甲斐方面に撤収するのが正解行動だったのは明らかでした。地元の地の利とともに、信州には高坂弾正が率いる上杉に備えた別動隊がおり、これと合流すれば数の不利もある程度まで補えたからです。

それでも撤退を行わなかったのは「甲陽軍鑑」によると「武田家はかつて敵に背を見せたことが無かった」ためとされますから、これはまさに「文化的な伝統」による要素により長篠に踏みとどまってしまった事になります。

また、勝頼は信玄の遺言を無視して織田・徳川連合に手を出したことから判るように、基本的に強気でした。これがこの戦いの一因になった面は否定できず、すなわちその性格を成す「遺伝的な資質」の影響もあったと見ていいでしょう。

その後、織田・徳川連合の着陣後しばらくループが停滞したのは、武田側が情報収集に手こずり「新しい情報」が入るたびにループが破棄されたのが一因でしょう。これは織田・徳川連合による武田のOODAループへの干渉攻撃、情報の「秘匿」と「欺瞞」の成果である事にも注意してください。

そこに例の防護柵の設営が情報戦のトドメとなったように考えられます。

織田・徳川連合としては、武田の兵は一人も逃がさない、という目的で造ったものですが、そんな事をやるのは日本中でも織田信長の軍団くらいでした(後に秀吉もこれを真似たが)。

よって武田側は従来の「経験則」から、あれは簡易築城、陣地造営ではないか、と判断したフシがあります。

すなわち、織田・徳川連合は長期戦を覚悟し、それに備え敵の奇襲を防ぐため陣地の要塞化をしてるのだ、と考えたという事です。

この結果、「織田・徳川連合は長期戦に備えて防護策を造ってる」という「新しい情報」を武田側に与える事になり、実際は短期決戦を目指していた織田・徳川連合は完全に敵の裏をかくことに成功します。これはOODAループの情報戦における「欺瞞」の典型的な成功例と言えるでしょう。

この結果、長期戦への希望的観測から、「敵が新たな動きを見せるまで待てばいい」と武田側は「仮説作成」を行ってループを「観察」に戻し、その回転を停めてしまったように見えます。ところが織田・徳川連合は地形と夜間を利用して徹底的な行動の「秘匿」を行ってますから、新たな動きなんて察知することは不可能で、結局、武田側は何の反応もできませんでした。

この辺りは推測になりますが、実際、これらが武田側の対応失敗の主要因だったと考えないと、あまりにお粗末すぎてその行動の説明が付きませぬ。

このように「敵のOODAループに干渉し、麻痺させよ」という鉄則に乗っ取った情報攻撃を受けながら、武田側は完全なまでに無策であり、それが致命傷となりました。情報戦に関する防護策もないし、こちらからの情報攻撃も仕掛けてません。よってOODAループの回転において、織田・徳川連合は完全にやりたい放題だったのです。

その失敗のほとんどが「観察結果への適応」段階に原因を持ちますから、この段階こそがOODAループの心臓部だ、という事が理解できる例となっている、と言っていいでしょう。

同時に「秘匿」と「欺瞞」で相手のOODAループを回転させない、という敵のループへの干渉戦にもなっていましたから、典型的なOODAループの戦いだったのがこの長篠の合戦と言えるのです。

その後、別動隊による長篠城の解放により、長期戦と読んでいた武田軍は何の準備もなく防護柵に守られた鉄壁の敵陣地に突撃を繰り返すしかない状態に追い込まれ、壊滅します。

防護柵を持った頑強な、しかも大量の鉄砲を持った織田・徳川の陣地に突撃するのは自殺行為でしかなく、武田側もそれは判っていたはずです。ところが部隊の後方、長篠城側から戦力不明の敵の別動隊が挟撃してくる以上、後は正面突破しか手はないのです。

何もしなければ身動きを取れなくなったところを、圧倒的な数の織田・徳川連合の本隊に蹂躙されて終わります。その前に兵力を平野部の前方に集中するのが最悪な、そして唯一の最善手なのです。他の選択肢はありません。よってこの段階で負けは決まっていたのでした。

織田・徳川連合の完全な作戦の勝利であり、それはより速くOODAループを回して行動に至った結果だったと考えていいでしょう。

織田・徳川連合、特に織田家は膨大な鉄砲を持ち、その火力でも武田軍団を圧倒しました。

これも勝因の一つですが、それが無かったとしてもこの合戦は織田・徳川連合の圧勝で終わったでしょう。それほど完璧な布陣と作戦であり、戦争芸術と言っていいほどの戦いでした。

余談ですが、一部で有名な長篠における鉄砲の三段撃ちは、当時の資料、「信長公記」、「甲陽軍鑑」、「三河物語」のいずれにも全く出てきません。こんな都市伝説的な戦術がいつから長篠の戦いの解説に登場するようになったのかも興味深い話になるのですが、今回のお題からは完全に脱線するので、またいずれ。

■「分析と統合」の重要性

ここで武田側の「監察結果への適応」において一切、「分析と統合」が使われていないのに注意してください。

対して、信長は徳川側の「経験則」から地理的な情報を得ると、その後は「分析と統合」によって必勝の体制を作り上げてしまいます。この差がそのまま、武田軍団の壊滅に繋がりました。

知識、知性、勘が大きくモノをいう「分析と統合」の要素ですが、そもそも利用された形跡が無いのでは話になりません。武田側がこの要素を使って、多少でも地形を読んでいれば、あれほど悲惨な戦いにはならなかったでしょう。

このようにOODAループの心臓部、「観察結果への適応」の中でも「分析と統合」は極めて重要なのです。

人間はえてして感情的であり論理的とは言い難い「経験則」、「遺伝的な資質」、「文化的な伝統」から感情的な推論に至りやすいのですが、そうなると確実に負ける、という典型的な例がこの長篠の戦いでもあります。

ちなみに今回は合戦の全体の流れを見たので、飛ばしの高速OODAループ、統制用の「絶対的な指針」による明確な目的の共有などには触れませんでしたが、当然、これらも細部では行われていたはずです。

特に合戦が始まってしまえばまともな連絡手段が無くなるので、各軍団長に対して信長は「敵をこの地に閉じ込めて挟撃、殲滅せよ」という最上位の「絶対的な指針」を与えて、以後は行動の自由、OODAループの独自運用を認めたはずです。が、さすがにこの時代の戦闘にそこまで明確な記録は残っていませんから、今回はそこまでは深入りしないで置きます。

最終的に両軍団が激突した長篠の決戦は、孫子が言うところの「勝兵先勝而後求戰、敗兵先戰而後求勝」、すなわち「勝者は勝つ要素を固めてから戦う、敗者は戦いを始めてから勝つ要素を探す」の典型例となり、武田の全軍はほぼ殲滅されて終わります。この辺りに関しては、以前の記事で詳細に説明したので、興味のある方はそちらを読んでください。

という感じで今回はここまで。