さて、今回は長篠の戦いにおける織田・徳川連合&武田軍団のOODAループの運用の差を見てゆきます。二段階目の「観察結果への適応」の差が両者の戦果に決定的な違いを付けた典型的な例だからです。

最初に「観察結果への適応」を行う五要素をここで確認しておきます。以下の五要素で「観察」から入ってきた情報を検討し、正解行動の推測を行うのがこの段階でした。

「分析と統合」が唯一の論理的な推測要素で、あとは「遺伝的な資質」「文化的伝統」「新しい情報」「経験則」だったわけです。さて、長篠の戦いで、両軍はここでどうのような「正解行動の推測」を行ったのか。前回見た要素を基に順番に確認して行きましょう。

■天

梅雨で雨で暑くない、それがどうした、という感じがしますが、この時期、信長軍団は大規模な鉄砲部隊の運用を始めていましたから雨は重要な要素でした。火縄銃ですから、本格的な降雨の中では使えなくなるのです。

よって今回のような梅雨の決戦は大量の鉄砲を運用する信長側に不利でした。これは「分析と統合」、「経験則」の両者から同じ結論が出たはずで、「雨の日の決戦は避けねばならぬ」という事になります。では、どうするか、はこの後で意外な展開を見せます。

対して武田側がこの辺りをどう考えていたのかについては資料が無いので不明です。その行動を見る限り、敵の鉄砲が使えない大雨の日を選んで攻めよう、とかは特に考えて無かったようですが…

■兵力

この敵兵力の「観察」段階においては武田側が不利な状況に置かれていた可能性が高いことに注意が要ります。梅雨時であるため一帯の土地は湿っており、どれほどの大軍が移動しようと土埃が立たなかったと思われるからです。

孫子に指摘があり、ナポレオンもこういった観察をやってましたが、高台から進軍する敵が道路で立てる土埃を観察し、敵の位置、さらにはその軍団の数などを推測できるのです。見えないところを密かに移動してる敵軍軍団の位置把握などもこれで可能になります(これを避けるのが夜間行軍)。ところが梅雨の街道筋では土埃が起きないので、この重要な情報が武田側には入らなかった可能性が高いのです。

さらに武田が陣を張った有海原から織田・徳川連合が展開する設楽原に向けては10m前後の標高差をもって下りになり、その間に複数の丘陵があって両者の直接観察を困難にしてました。実際、信長公記にも、窪地になっていて隠れやすかった、といった記述が出てきます。武田側も一定の斥候を出して情報収集に努めたはずですが、初めて登場した救援の織田軍団の兵力に関しては情報不足だった可能性が残ります。

長篠の合戦の決戦地を北側、すなわち横から見た風景。

画面右奥が織田・徳川連合が陣取った設楽(したら)原。左が武田軍が進出して来た有海(あるみ)原。その間に位置するこの一帯がおそらく決戦地です。画面左(東)から右(西)にかけてゆるやかな下りの傾斜になっており、さらに平地のところどころに丘陵があって視界をさえぎっているのに注意してください。両者が直接の目視で情報を得るのは意外に困難だったのです。ついでにこの北側の撮影地点もかなりの高さがあるのに注意しておいてください。

この点、徳川側はここに来るまでに何度も戦って武田側の兵力と戦術について完全に把握してました。さらに長篠城から決死の使者が数人(最低でも二人)陣営に到着しており、武田側の現状は筒抜けだったのです。

対する武田側は徳川軍団については知り尽くしてたものの、救援に来た織田家の兵数や戦術については全く情報がない状態だったはずで、しかもここは情報収集の困難な敵地です(三方ヶ原の戦いに織田家の援軍も参加していたが家康が指揮したので武田にとって詳細は未知数のまま。後は山城の争奪戦の小競り合いはあったが主力級どうしの決戦はこれが最初)。よって、この点の観察は武田側に不利であり、情報の収集が適切だったかは微妙な面が残ります。

特に武田側は最悪の場合、斥候を出すたびに「新しい情報」がどんどん入ってきて「監察結果への適応」段階でループを麻痺させていた可能性があります。その結果、最終的に正しい兵力差を把握していたのかすら微妙なのです。なにしろ倍以上の兵力差があったにも関わらず、無邪気とすら言えるほどに勝頼は強気であり、何か根本的な齟齬があっても不思議は無い感じがします。

最終的に武田家は敵に背を向けた事はない、という理由で決戦に至ったとされますが、歴戦の武田軍団でも平地で倍の数の敵と戦ったことは無かったはずであり、何か根本的な兵力情報の読み違いがあったようにも見えます。よって誤った敵兵力に関する「観測」から連鎖的に間違った「観測結果への適応」に至った可能性は低くない、と思って下さい。

対して、織田・徳川連合では「分析と統合」による論理的な推測、さらに歴戦の指揮官たちによる「経験則」により「この地形でこの布陣あなら武田軍を殲滅できる」と予想し、さらに「倍以上の兵力差があるから別動隊の編成もできる」と孫子を知る者なら「観察結果への適応」の中で推測したでしょう。そして実際、その通りの行動を織田・徳川連合は取るのです。

そしてさらに悲惨なことに、武田側の間違った「観測結果への適応」は次の「地」の要素で決定的になります。

■地の利と挟撃、包囲殲滅

信長は、長篠周辺の地形を観察、さらに武田軍団が長篠城周辺から有海原に進出したのを見て「今度間近く寄り合ひ候事、天の与ふる所に侯間、悉く討ち果たさるべき」、すなわち「これほど近くに、この状態で武田家を捉えられたのは天の与えた好機に違いないゆえ、ことごとく討ち果たすだみゃー」と敵の完全殲滅を命じ、この地形と陣形から必勝の状態に持ち込める事を即座に見抜きました。

なぜか、を理解するには挟撃と包囲殲滅という戦術を理解する必要があるので、その説明からしておきます。まずは「挟撃」。

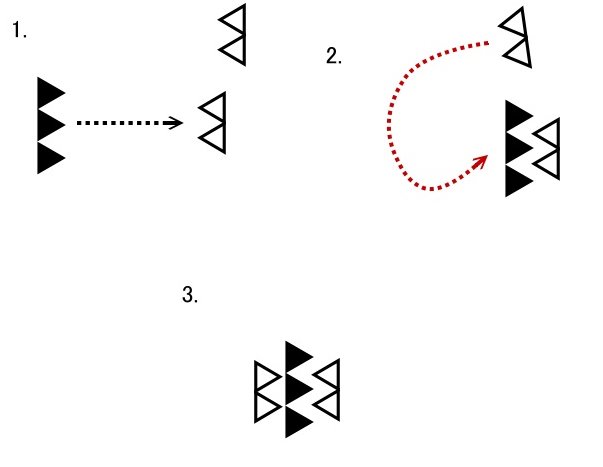

図では黒が敵、白が自軍を示します。

1.まずは、自軍を二分割

2.分割した内の一つが敵の攻撃を受け止めてる間に残りが敵の背後に回り込む

3.両者で敵を挟みこんで完成。この時、敵の攻撃を受け止める方を金床(かなとこ)部隊、後ろから襲う部隊を金槌(かなづち)部隊と、鍛冶屋が金属を挟んで強打する道具に例える事が多い

戦闘中の軍隊は進行方向に向けて攻撃する陣形を取るため、後方への攻撃力は無いに等しく、さらに補給部隊などを後方に置いてあった場合、同時にこれも蹂躙されてしまいます。この結果、後方からの攻撃は致命的であり、逃げようにも正面の戦闘によって足止めされてるため、敵は壊滅を逃れられません。

なんとか前後の攻撃に対応したとしても、自軍は全攻撃力を単純に正面に向けて集中できるのに対し、敵の攻撃力は前後に対応するため1/2に減らされてしまう事にも注意してください。とにかく挟みこまれる方は不利なのです。

ちなみに図では自軍を半分ずつに分割してますが、実際は正面から敵を受け止める金床部隊の方がよりしんどいのでこれを7、後方に回る方は事実上無抵抗に近い敵を蹂躙するだけなので3、といった割合に分割するのも行われます。

当然、敵の攻撃を受ける金床部隊が弱いと、金槌部隊が後方に回り込む前に突破、蹂躙されてしまいこの攻撃は成立しないので、敵より数の上で劣勢の場合、なかなか取れない戦術です。それでも歴史上のいわゆる名将の皆さんは時に数で劣りながらこの攻撃を成功させてますから、必ずしも数の上の優位が必須ともいえません。

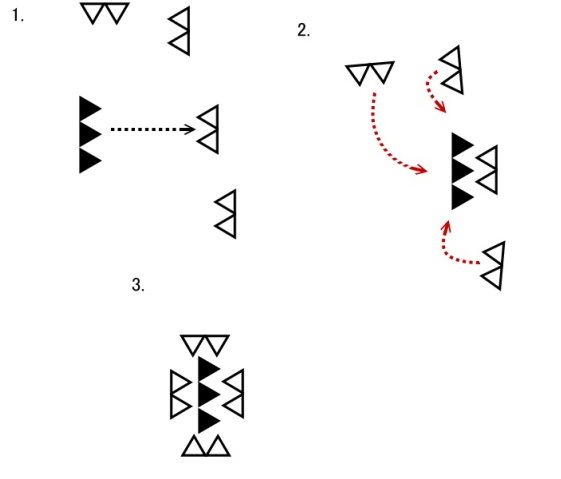

そしてこの攻撃のさらなる発展形にして究極の戦術が「包囲殲滅」となります。これは以下のようなものです。

こちらは部隊を四分割し、正面の金床部隊が敵を受け止めてる間に残りの部隊でこれを完全に包囲してしまう、というものです。

全く逃げ場が無くなるため、さらに強力な戦術となります。当然、軍隊は横からの攻撃にも弱いですし、反撃するにもその攻撃力を四分割、1/4にしなくてはならず、ほぼ絶望的な戦いとなります。対して自軍は正面に向かうだけで全方位からの攻撃を加えられるのです。

19世紀モルトケ時代のドイツ・フランス戦争から第二次大戦に至るまで、ドイツ陸軍が得意とし理想形としたのがこの戦術でした。

当然、これも分割して敵に当たるため、数の優位があった方がいいのですが、これまた必ずしも、というわけではありません。実際、戦争芸術野郎、カルタゴの象使いハンニバル将軍はカンネーの戦い(Battle

of Cannae)に置いて1.5倍近い兵力があり、さらに地元で圧倒的に優位だったローマ軍を罠にはめ、この戦術で完勝しています。

さて、以上の条件を理解したうえで、長篠における「地」の問題を考えましょう。