■近代戦闘機とあふれ抵抗

基本中の基本を再確認して置くと、より大出力エンジンの方がより大量の空気を必要とします。

よってより強力なエンジンを搭載した近代戦闘機の空気取り入れ口は、開口部が大型化する傾向があるわけです。そしてより多くの空気を取り込む結果、あふれ抵抗の発生に繋がりやすくなります。

F-14以降の世代の機体では高出力化したエンジンのための大きな空気取り入れ口が目立つようになりました。そしてより多くの空気を取り込むことは「あふれ抵抗」の発生に繋がりやすい事を意味します。このため、その点を考慮した空気取り入れ口の設計が必須になるわけです。

■まずは基本的な計算法から

では、空気取り入れ口の設計における「あふれ抵抗対策」は具体的にどうすればいいのかを、まずは単純な音速以下の飛行の場合から考えて行きましょう。

結論から書いてしまうと簡単で絶対的な「あふれ抵抗対策」は存在しません。あれま。

そのため各機体はさまざまな工夫を凝らす事になるのですが、この点を考えるには空気取り入れ口の断面積とそこから取り込める秒間の空気流量の理解が必要です。よってそのための基礎知識から確認して行きます。

まずは以前に紹介したエンジン推力を求める式を、秒間の空気流入量を求める形に変えてしまいましょう。これが基本中の基本になるからです。

空気の質量流量(kg/s)=エンジン推力(F)÷(噴流速度-飛行速度(m/s))

ですね。

この式の要素の内、現実の航空機設計ではまず「飛行速度」が決定されます。

これは最高速度、巡航速度といった形で要求性能の段階で明確に決められますから、動かすことが出来ません。

この飛行速度が決まると、各機体に生じる抗力(=抵抗)が決まり、そこからエンジンの必要推力も同時に決まってしまいます。

発生する抗力は、高度、機体重量、兵装などによって変化するのですが同条件下で同じ飛行速度なら常に同じ数値です。その抗力に対抗し飛行速度を維持するのがエンジンの必要推力で、これは必ず「抗力=必要推力」になります(もし推力の方が大きい値なら加速してしまうし、少ないなら減速する)。

よって飛行速度の要求値が決まれば、同時に抗力が、そしてそこから式中のエンジン推力もまた自動的に決まる事を意味します。

そして最後に残った要素、噴流速度は、飛行速度の二倍がもっとも推進効率(燃費)が良くなるため、通常は常にその倍の数字になるように設計されています。アフターバーナーに点火して超音速飛行するとかになると必ずしもそうならない可能性があるのですが、いずれにせよ、飛行速度が決まればその数字もまた、自動的に決定します。

以上のように、要求される飛行速度が決まると他の全ての項目の数値も自動的に決定されてしまうのです。それらは常に一定の数値ですから、特定の速度で必要となる空気の質量流量は常に同じ量、数値になる事を意味します。

すなわち機体に要求される速度性能とそれを可能にする搭載するエンジンが決定された段階で、必要な空気の量は自動的に固定されてしまいます。よって、この点において設計の自由度は存在しません。

ただし速度が変れば必要推力も変わる以上、自動的に必要な空気量も変り、必要推力が上がるほど空気の消費は増えます。

このため、空気取り入れ口はエンジンが要求する最大空気量を必ず確保できるようにしなくてはなりません。それ以下の量の空気しか取り込めないと最大性能が発揮できず、どんなに大出力のエンジンでも意味が無くなってしまうからです。

よってこの点において空気取り入れ口に求められる設計条件はただ一つ、エンジンが最大推力を確保できるだけの空気を必ず取り込めるようにすること、です。逆に言えば、それ以外の事は何もできない、という事でもあります。

ではエンジンの最大出力に合わせて空気取り入れ口を設計するには、具体的にどうすればいいのか。これは単純に開口部の面積だけが問題となります。それはなぜか、を次に見て行きましょう。

■なぜ開口部面積が問題なのか

ここで再度、最初の基本式を確認して置きます。

空気の質量流量(kg/s)=エンジン推力(F)÷(噴流速度-飛行速度(m/s))

この数式では、流入する空気流量を1秒当たりの質量(kg)で求めてるのですが、実際の空気は飛行条件ごとに密度が変化します。例えば海面高度と比べた場合、高度7000m以上の大気密度は半分以下であり、同じ質量の空気を取り込むためには倍以上の体積が必要となるのです。さらに気温が変っても密度は変化してしまいます。よって空気取り入れ口が取り込める流入空気量は体積を基準に考えないと役に立ちませぬ。

このため最初の「質量流量」を「体積流量」×「密度」に分解する必要があります。これを式に当てはめると、

空気の体積流量(mmm/s)=エンジン推力(F)÷(噴流速度-飛行速度(m/s))÷大気密度(kg/mmm)

ですね。

この式で求められる「空気の体積流量」を必ず確保できるようにするのが空気取り入れ口設計の絶対条件となるわけです。ただし、必要な量より少なくてはダメですが、多すぎてもダメなのよ、というのが「あふれ抵抗」のお話となります。

その必要な「体積流量」確保のキモになるのが空気取り入れ口の面積となります。それはなぜかを考えるため「空気の体積流量」の計算方法を確認しておきましょう。

体積を求める数式の一つが

底面積×高さ=体積

でした。

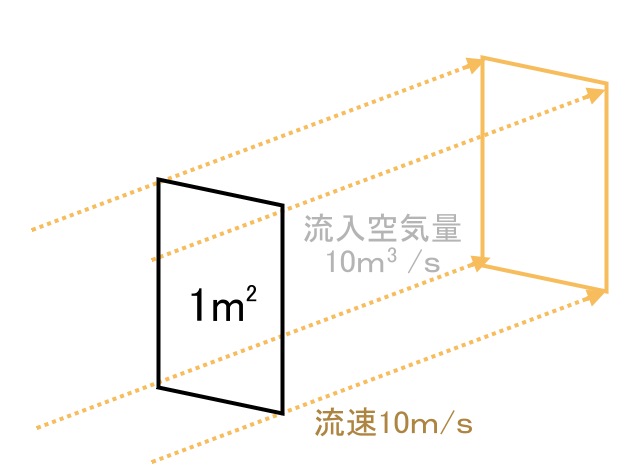

ここで上図のように空気取り入れ口の開口部を底面とした場合、高さ部分はトコロテン式に気流が1秒間に流れた距離、すなわち秒速(m/s)に相当します(1秒なのは単に力学の基本単位だから)。よって

開口部面積(㎡)×気流の流速(m/s)=空気の体積流量(mmm/s)

という単純な式で空気取り入れ口内の体積流量が求められるわけです。ここで「気流の流速」は飛行速度と吸気ファンの吸引速度の合成速度になります。

ただし既に見たように飛行速度は予め決定済み、さらに吸気ファンによる吸引力もエンジンごとに一定ですから、式の中の要素の内、設計段階で工夫できるのは開口部面積だけです。よってエンジンが必要とする最大空気量を確保できるかどうかは、空気取り入れ口の開口部面積で決定される事になるわけです。

ところが開口部を必要な最大面積にしてしまうとエンジン出力を落とした時、今度は必要以上の空気がダクト内に流れ込んで、あふれ抵抗を引き起こすジレンマが生じ、さらに高速ジェット機では必ずしも「最高速度時=開口部の必要面積が最大」にならない、というやっかいな問題が出て来ます。

通常、機体が凡そマッハ0.4〜0.6以上に加速すると、速度も必要な空気量も同時に上昇します(高度によって速度条件は変るが)。

ところが飛行速度の上昇率を100%とした場合、必要とされる空気の体積流量は75%前後の上昇に留まるため、単純に最大速度の時=必要面積が最大とはなりません。飛行速度の上昇率の方が25%近く大きいため、必要な流入空気量を流速だけで維持してしまえ、開口部面積の拡大は不要になるからです。

この結果、開口部に最大面積が要求されるのは、凡そマッハ0.5〜0.7前後での飛行速度時になるのが一般的だったりします。よって、それ以上の速度を出すと最大面積を確保してしまった開口部に対する流入速度が速くなり過ぎ、必ずあふれ抵抗が発生します。しかし既に説明したように、開口部面積は必ず最大の体積流量に合わせて設計する必要があり、これを変える事はできません。

ちなみにマッハ0.4前後以下の低速の場合、高速機では機体の迎え角を大きく取る必要があり、このため速度を落とすと、むしろ抗力=必要推力が大きくなる逆転現象が起きます。よってあまり低速の場合、先の条件は当てはまらないのですが、あふれ抵抗もその速度ではほぼ生じないのでここでは考えなくていいでしょう。

ただしマッハ2超えの超音速機の場合、出力も必要な空気量も最大になるのは燃料を馬鹿食いするアフターバーナーに点火して音速を突破した後であり、このため音速以下の飛行の時には常にあふれ抵抗の問題を抱えてしまう事になります。この点、F-22などはアフターバーナー無しの音速巡行をやっちゃうので微妙なのですが、それでもマッハ1.8を超える超音速段階にまで加速するにはアフターバーナーが必須ですから、基本的な本質は変りませぬ。

ついでに余談ですが、超音速巡行を意味するSupercruise の英語を最初に使ったのもジョン・ボイドだ、と言われているのですが、残念ながら確証は見つけられず。

このように速度と開口部面積の関係は、極めてやっかいな条件と言えるのですが、この問題にどうやって折り合いをつけてるのかを、実際の機体の設計で見て行きましょう。

■実際のあふれ出し抵抗対策

とりあえず、この辺りの工夫が最もよく成されてるのがF-15の空気取り入れ口です。

■Photo US Airforce Staff Sgt. Rachel Maxwell

超音速戦闘機の場合、アフターバーナー点火で音速を超えた時と、巡行飛行の時とでは、必要となる体積流量に大きな差が付きます。当然、なんの工夫もなく最大面積で設計すると、あふれ抵抗が発生しまくりとなってしまうのです。

このためF-15では、写真のように開口部を可変式とし、音速以下で飛行する時は下側に曲げて断面積を小さくできる設計を採用しました。これなら必要な断面積を確保した上で、あふれ抵抗対策も完全になるわけです(厳密には開口部先端で生じる衝撃波背後の高圧空気取り込み対策も絡むが、ここではそこまで踏み込まない)。

よって開口部を全開状態にするのは基本的にアフターバーナーを点火した音速飛行時のみとなります。

ただし離陸時にもアフターバーナーに点火するため相当な空気が必要なはずですが、地表付近で大気密度が高く(通常の運用高度の倍以上)、さらに機首を持ち上げて迎え角を取ってしまえば、むしろ気流に正対する面積が増えるため、可動部は下げたままの状態で運用されます。

ちなみに以前もちらっと触れましたが、この部分を下げる事で主翼の前縁フラップと同じように揚力を生み出しており、これによって機首部を持ち上げる力を稼いでます。この結果、水平尾翼に掛る荷重を減らせたため、F-15では水平尾翼の小型化に成功、これがボイドの大好きな軽量化に貢献しました。ホントにいろいろとよく考えられてるんですよ、この機体。

さらにF-15には既に説明した、超音速飛行時にダクト内で衝撃波を発生させるための可動式天井板があります。

そこで生じた衝撃波背後の高圧により、ダクト内の方が外部より高圧になってしまうため気流が逆流し、これが音速飛行時のあふれ抵抗発生源になる可能性があります。よって、その対策も確認しておきましょう。

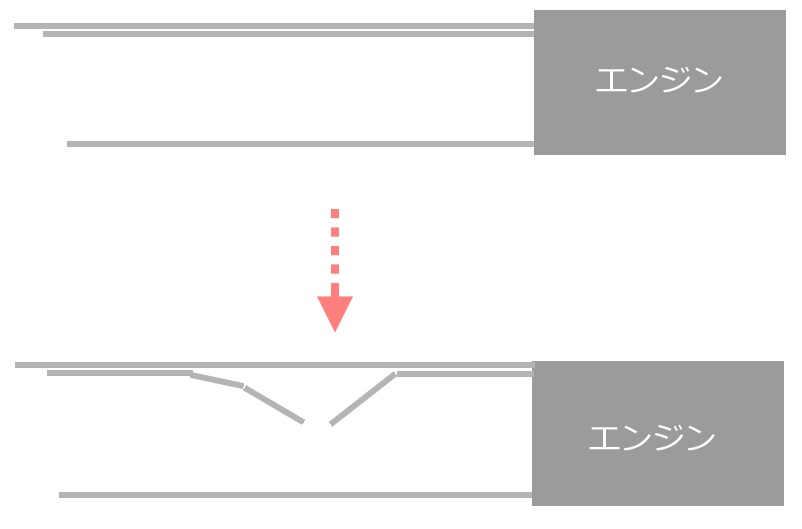

極めて大雑把な図で申し訳ないですが、こんな感じに天井板で凸部を造って流れ込んでくる音速気流にぶつけ、ダクト内で衝撃波を生み出しています。これは既に説明した音速気流の減速と、衝撃波背後の高圧空気をエンジン吸気ファン直前で発生させ、一種の過給機としての役割を果たさせるのが目的です。

ただし高圧空気のカタマリが発生する以上、それがエンジン吸気量を超えると前方の低圧部に逆流し、あふれ抵抗の原因になってしまいます。

このため凸型を造る二枚の天井板の間には結構な大きさの隙間があり、そこから高圧空気を適度に機外に排出、あふれ抵抗を抑える役目を担ってます。ちなみに高圧空気ですから、放っておいても自主的に噴出するため、その辺りの抽気対策は意外に簡単なようです。

音速超えの機体のあふれ抵抗対策はコンコルドの空気取り入れ口の方が判りやすいかもしれません。

音速を超えた後はDANGERの注記がある板と、その奥のもう一枚の板が下がってこれも山なりの凸部を形成するのですが、両者の間には大きな隙間が見えています。ここが高圧空気を適度に逃がす抽気口になっているのです。すなわちこれもあふれ抵抗対策の一部です。

ただしF-15やコンコルドの空気取り入れ口は、さらに複数の斜め衝撃波を生み出して複雑な空気の圧縮を行うのと同時に、気流を音速以下に減速する設計になっています。本来ならそれも見るべきなんですが、そこまで行くと私の理解範囲の限界なので、ここでは触れませぬ。

ちなみにF-14の空気取り入れ口は開口部の断面積を調整する装置を持ちません。

じゃあどうするの、というと空気取り入れ口の中に抽気口があり、ここから余分な空気を外部に強制排気してます。写真で矢印の先に見えてるのがそれで、基本的には常に開きっぱなしです。

ただし、これはダクト内衝撃波発生装置の一部も兼ねており、音速を超えた後は手前にある別の天井板が下がって来てF-15と同じような凸部を形成します。当然、この時は写真の抽気口は気流に直接当たらなくなりますが、さらに下がって開口部を広くした上で、あふれ抵抗につながる余分な高圧空気を排気するのに利用されます。

この工夫によって開口部を最大面積にしながら、音速以下の飛行時でもキチンと空気を取り込めるようにしているわけです。逆に言えば、音速を超えるまで、常にあふれ抵抗を引き起こするレベルの空気流量がある、という事でもあります。

個人的には後出しという事もあり、F-15の設計の方が優れてるように見える点ではありますが…。

そしてF-15でもF-14でも、ここまでややこしい設計なのはマッハ2を超えるエンジンパワーの確保に膨大な空気が要るからで、ほぼ実用性が無いはずのマッハ2の速度がいかに無駄なものかが判る部分ともなっています。

でもって、この複雑な可動部を無くせるように工夫した空気取り入れ口が本来のDSIとなります。

あれは超音速飛行時、高度に複雑な衝撃波による干渉を発生させる事で、比較的小型な空気取り入れ口でも必要な空気量と高圧部が取り込めるようにしたものなのです。よって繰り返しますが、F-35のあれは正確にはDSIでは無いんですよ。

その前の世代、F-111の場合、もう少し原始的な対策を取っています。

初期の型では空気取り入れ口に取り付けられた1/4円錐部が風船のように膨らみ、最適な開口部面積を確保してました。これは機械的にふわっと拡大する構造なのですが、言葉での説明は難しく、興味のある人は動画などを検索してみてください。

ただしさすが複雑な構造になり過ぎ、装置が重くなるわ、故障も多いわで後の生産型では円錐部が前後に動いて開口部面積を調整するようになっています。そしてこれは既に見たように、音速気流の減速対策も兼ねているのに注意してください。

それらに対し、安価な軽量戦闘機として開発されたF-16にはこういった可動部が一切ありません(写真はF-2のものだが)。この点はF/A-18も同様です。

これは最大速度をマッハ1.6前後までに抑えたので、必要な流入空気量がそれほど大きくなく、よって開口部が比較的小さくできたこと、そしてF-14やF-15のように単純な箱型のダクトではなく、奥に向けて滑らかに太くなる、すなわち断面積が徐々に大きくなる形状とした結果です。

この緩やかに太くなってゆく断面積形状のダクト部だと、奥に行くに連れて気流の動圧が静圧に変換され速度が落ち、さらに広い空間に導かれるため、気流が一気に詰まってしまう事を避けられます。そしてこれまた超音速気流を減速させる工夫も兼ねてますから、実によく考えられた設計なのです。

そうなると当然、エンジン出力によって必要な開口部面積とダクトの太さが変るため、初期のF-100エンジン搭載型と後期のF-110用エンジン搭載型では同じF-16でもダクトの開口部面積も途中の断面積形状も異なるものに変形されてます。F/A-18ホーネットがスーパーホーネットになって開口部が大きくなり、矩形の形状に変更されたのも恐らく同じ理由でしょう。

…F-2?…F-2ねえ…。うふふふ、あれは、まあ、三菱だねえ…。とりあえず、その点は置いといて次の話に行きましょうか、お若いの。

この点でも謎が多いのがF-22です。

そもそもマッハ2を超えて来る上に、超音速巡行まで可能な機体としては空気取り入れ口の断面積がやや狭く、そして外部にも内部にも目だった可動部を持ちません。F-16と同じようなダクト部の断面積変化による工夫はあるんですが、目指す速度域もエンジン出力も上なので、それだけで十分とは考えにくいのです。

とりあえず例の乱流境界層対策の抽気孔が、あふれ出した空気も吸い出してるのはほぼ間違いないのですが、それでも開口部の外側に関しては完全に無対策になります。

この点、ステルス戦闘機と言えど物理法則は万物共通ですからエンジン側に何らかの工夫があるのかも知れませぬ。普通に考えれば低出力時にもファンの吸入空気量を変えず、余剰の空気は燃焼に回さないで推力ファンに迂回させる、といった設計が考えられますが、確証はありませぬ。

まあ、謎ですね。判らない以上、不明としておきます。

ちなみに疑似DSIのF-35に至っては抽気孔すら無く、さらなる謎ですが、そもそもあの機体の場合いろいろアレですから、これもまた考えないで置きましょう。