■どうすりゃいいのか

というわけで、二枚尾翼では決定的に揚力が不足する、ところがその対策である翼面積拡大は現実的では無い、となったわけです。すなわち完全に八方塞がりですが、現実にYF-23とチェックメイトでは二枚尾翼を採用しています。よって、その秘密を次に考えて行きましょう。

ちなみに尾翼の面積の低下はもう一つの役割である直進安定性の低下にも直結します。

ただし、こちらに必要な揚力はそこまで大きくありません。そしてF-16世代以降、コンピュータが尾翼を細かく動かし、自動的に姿勢を制御してしまうデジタル・フライ・バイ・ワイアが急速に進化した結果、空力的に多少不安定でも大きな問題では無くなるのです。ロッキードの秘密開発部隊、スカンクワークスの二代目ボス、リッチによれば「レンガだって飛ばせる」そうですから。

さて、話を二枚尾翼の揚力不足問題に戻しましょう。ここで誰もが最初に思いつくのが、

■パンが無ければお菓子を、すなわち尾翼の揚力が増強できないなら、別の力を生じさせる装置を持てばいい

というステキに単純な解決策でしょう。

例えば機体の重心点、コクピットの後ろ辺りに小部屋を造ってチュパカブラを多数入れて置きます。

そして必要になったらドアを開けてワーッと後部に殺到させ、その重量でケツを押下げる、というった方法が考えられます。ただし誰もがすぐに気が付くように、チュパカブラを尾翼に誘導する手段が未解決のため、残念ながら現実的ではありません。コクピット側に来られたらいろんな意味で悪夢ですからね。

では、どうするか。ここで登場するのが推力偏向エンジンとなります。

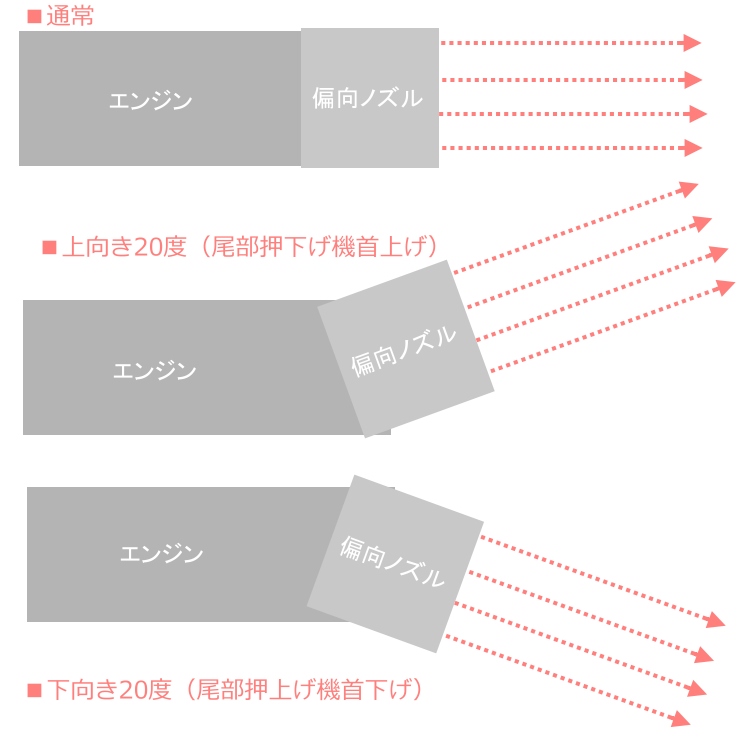

図は推力偏向エンジン(Thrust vectoring engine)の中でも上下方向のみ(左右には動かない)タイプの動きです。

ちなみにF-22に搭載されているのはこのタイプで間違いないのですが、チェックメイトのエンジンは現状、公表されてません。が、後でも述べるようにサターンのAL-31F系列が採用される可能性が高く、これも上下方向のみの偏向エンジンなので同じ系統になります(わずかに横に曲がる、という話もあるが確認できず)。

このエンジンの基本的な考え方は単純明快です。

エンジン排気口の先端を上下に曲げてジェット排気の向きを変えてやれば、機体のケツに上下方向のベクトルを持つ力を加えられる、すなわちより強力な機首の上げ下げのための力が得られる、というものです。

尾翼に加えて、もう一つ「力のモーメント」の発生源を搭載しちゃえ、という事ですね。すなわちチョー強力な尾翼みたいなものです。それ以上でもそれ以下でも無いのには注意してください。

ついでに図を見るとなんだか簡単そうで、こんなノズルなら日曜にお父さんが頑張れば自宅でも造れそう、と思っちゃいますが話はそう簡単ではありませぬ。そもそも超高温、高速のジェット排気に耐えるノズルの制作が難儀ですし、その強力な噴流を捻じ曲げる力も相当なモノになります。さらにアフターバーナーなどが加わった日には壮絶な技術力が求められるのです。

この推力偏向エンジンを信頼して二枚尾翼しちゃったのがチェックメイトだと思われます。この点、あくまで尾翼の補助、運動性確保の補強材料として利用したのがYF-22とその発展改良型と言えるF-22だったワケです。

YF-22&YF-23に搭載されテストされた推力偏向エンジン、P&W社製のYF-119(ただしYF-23は軽量化のため推力偏向を採用しなかった)。後に正式採用とされ、F-22に搭載されたF-119となります。しかし何年経っても見慣れない形状ですね、これ。

ちなみにYF-119エンジンのノズルも、正式採用されたF-119も上下20度の動きとなっています。

左右方向、さらには上下左右の全方向に推力を偏向できるエンジンもあり、その場合は垂直尾翼の仕事も補助する事になります。

前回も垂直尾翼無き無人実験機として紹介したX-36。

左右向きの推力偏向エンジンを搭載した小型の実験機であり、それが産みだす「水平方向の力のモーメント」により垂直尾翼を完全に廃してしまえたのでした。当然、安定版としての垂直尾翼も放棄してますから、機首のふらつきもエンジン推力でバランスを取ってるはずです。

さらに上下左右、全てに偏向できるエンジンも各国で開発中とされますが、この点はロシアが進んでおり、サターンシリーズの31式の一部&41式エンジンがこの全方位推力偏向エンジンとして既に実用化されています。

でもって、ここまで読んでいただければ判ったと思いますが、推力偏向エンジンは尾翼の揚力と同じく、機体の後部に「力のモーメント」を加え、回転させるだけのモノです。これさえあれば魔法のような飛行が可能、みたいに思われてる面がありますが、そこまで凄いものではありませぬ。あくまで尾翼の力を補うモノなのです。

そして次に述べるように、常に速度の損失=運動エネルギーの損失と引き換えとなる装置でもあるのです。

ちなみに広い意味では垂直離着陸(VTOL)機に搭載される排気口を真下に捻じ曲げるエンジンもこの系列に分類されますが、その目的は根本的に別物なのでここでは考えませぬ。

■チェックメイトの場合

チェックメイトは、MAKSにおける発表会の場内解説放送で推力偏向エンジンを搭載する、と明言しています。

よって、その力で水平尾翼の力不足を補おうとしている可能性が高いでしょう。ただし実際に搭載するエンジンは公式には発表されていませんし、発表会に置かれた機体を見る限り、普通のターボファンエンジンにも見えます。が、とりあえずここはUACの公式説明を信じるとしましょう。

でもって、この機体は安価な戦闘機を目指し、正直申し上げて貧乏という他ない国々の空軍への輸出を目指したものです。そうなると現実的な選択肢としては、ロシアのサターン(Saturn)シリーズの31番台エンジン、中でもインドやマレーシア向けのSu-30に搭載されたAL-31F系列、上下に15度動くだけの推力偏向エンジンしか無いと思われます。

実際、発表会場の場内放送でも簡易な装備で整備性は高い、専門的な技術者は必要ないと謳っていましたから、複雑高価な全方位型の推力偏向エンジンを搭載してるとは考えにくいので、少なくともその系列でしょう。

このエンジンの推力はドライの最大で約75kN、アフターバーナー点火で約125kNとされる資料が多く、同じ推力偏向エンジンであるYF-119の116kN、156kNよりもかなり非力です。特にアフターバーナー無しだと30%以上も推力が落ちます。さらに推力偏向角度も5度浅い上下15度とされるので、機首を上下させるのに使える力の成分はより少なくなっています。

もしかしたら、より改良されたエンジンが搭載される可能性もありますが、それでも劇的に性能が向上するとは思い難いので、条件は厳しいでしょう。

実際、発表会場の説明放送でも推力偏向エンジンのメリットは離着陸距離の短縮とだけされており、ええ、それだけ、というくらいあっさりした紹介に終わってます。

それでいながら、チェックメイトは水平尾翼よりも垂直尾翼に近い二枚尾翼なのです。F-22の垂直尾翼と同じような角度の二枚尾翼、すなわち約60度の角度だと、先に計算したように水平尾翼としての揚力の大きさは、半分にまで減ってしまいます。

よって、このままではほぼ絶対的に尾翼の揚力不足が生じるはずであり、推力偏向だけでは問題を解決できないと思われます。

では、どうするのか、を次に考えましょう。