■メーカーは暴走気味だった

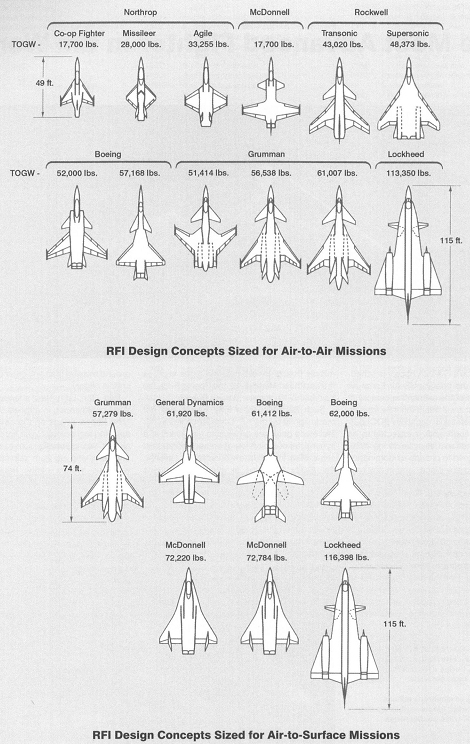

この最初に提出された各メーカーの提案がどの程度まで真剣に検討されたのかはよく判りませぬ。ちなみにこの段階では純粋な戦闘機と同時に攻撃機(Air

to surface mission)の計画案の提出も求められており、各社は空対空用、対地攻撃用の二種類の提案を行っています。

■US Air force

1982年の先進戦術戦闘機(ATF)情報仕様書(Request for information

(RFI)に応えて各メーカーが空軍に提案した基本設計案。

上が空対空用の戦闘機、下が地上攻撃機です。まあ皆さん好き勝手にやってるな、という感じです(笑)。よく見るとノースロップの空対空用の戦闘機はすでに一定のステルス性を検討してるのが見て取れます。対してロッキードはYF-12の焼き直しのような機体を提案しており、君たちは本気だったのか、という感じではあります。

まあグラマンの前身翼機よりはマシですが…。構造的にどうしても重量増が避けられない前身翼機をわざわざグラマンが提案したのは、この時期に自分のところでX-29を開発してたからでしょう(1984年12月初飛行)。

ちなみにNASAの実験機と思われがちなX-29ですが、実際はDARPAとアメリカ空軍も参加していた共同実験機でした。

■Photo

NASA

一部で人気の前進翼実験機X-29。ちなみに2機が製造されており写真は2号機。

機体の大半はノースロップ社のF-5をベースにしてますが改造を行ったのはグラマン社でした。よって、グラマンとしては前進翼ならウチですぜ、とアピールしたかったのでしょう。

ちなみに水平尾翼は無いのですが、主翼から後部に延びた水平板部(ストレーキ)が安定板の役割を、そしてその後端部が上下に曲がって昇降舵(エレベータ)の役割をしていました。

まあそれだけでは安定しないので機体前部にも昇降舵(エレベータ)を付けてるんですが。ただしこれ、重心位置から見てあまりに近い位置にあるので、安定板、昇降舵と同時に主翼前で渦を起して主翼上の気流の剥離を防ぐのが主目的のような気もします。

ちなみに写真で煙が出てるのはレドームの中でサンマを焼いていたからではなく、気流の流れを見るために発煙装置を積んでいるため。よく見ると機体と方向舵にも気流を見るためのヒモが貼り付けてあるのが判ります。

この気流の流れを垂直尾翼付け根に積んだカメラで撮影してたようです。ちなみに垂直尾翼の後ろに付いてるのは緊急制動用のパラシュート装置。支柱の下にある筒状の容器の中にパラシュートが入ってます。

これは落下を防ぐものでは無く、スピンに入ったらこれを開いて強制的に回転を止めてスピンから脱出するためのもの。

■ピッチリロ着任

その後、1983年にオハイオ州デイトンのライト・パターソン基地に先進戦術戦闘機 計画組織室(ATF

System Program Office)というなんだか妙に長い名前の開発本部が設置されました。その責任者としてピッチリロ大佐(Albert

Piccirillo/発音は違うかも…)が就任します。これを境に計画は一気に本格化したようです。

さらに、それまで“可能なら”という程度の要求だったステルス性能を、この計画の最大のポイントとして引っ張り出してきたのがピッチリロ大佐だったようで、就任後間もなく、1983年5月ごろに追加要求として各メーカーに通達しています。

これはF-117の量産がまさに始まるタイミングですから、どうやらステルスは使えるぞ、という確信を空軍が持ったのでしょう。

この結果、ほぼ全社が設計やり直しとなるのです。よってロッキードの極秘計画向け設計チーム、スカンクワークスのステルス設計部隊が参加して来るのはこの辺りからだと思われます。F-117も量産が始まって、ちょうど手が空いたころでしたから。

1981年に初飛行、1983年10月には部隊配備まで進んでいたF-117の存在が、この先進戦闘機計画(ATF)のステルス性の要求に大きな影響を与えたのはほぼ疑いないでしょう。

■1985年の正式要求

そして1985年9月、研究開始から4年後、ようやく先進戦術戦闘機(ATF)の正式な要求仕様書(RFP)が各メーカーに通達され、これに基づいて正式な設計案を提出するよう求められる事になりました。この仕様書の現物も私は見た事が無いので、例によってアメリカではこういった話が信じられてる、という所ではありますが、とりあえず、その要求項目を見て置きましょう。

〇飛行性能 超音速飛行&加速力について

●敵地においてマッハ1.4〜1.5での超音速巡航が出来る

●海面高度でマッハ0.6からマッハ1までの加速が20秒以内

●高度20000〜30000フィート(約6100〜9150m)でマッハ0.8から1.8までの加速が50秒以内

一番最初は、超音速巡航能力の性能要求。これに関しては高度の指定は無いですが、普通に考えて高度6000m以上でしょう。

その次からが、情報仕様書(Request for information

(RFI))の段階ではなかった加速力に関する性能要求です。ここで初めて機動性能に関する要求が登場した事になります。加速度が大きいという事は素早い運動エネルギーの充填を意味しますから、これは運動性能の要求でもあるのです。

指定されてる海面高度は、濃厚な大気密度を持ち、さらに地表付近の音速はかなり速くなります。よってマッハ0.6から1まで20秒で加速というのはそれなりに厳しい要求だと思っていいので、先進戦術戦闘機(ATF)は運動エネルギーの蓄積速度はかなり速い、よって機動性が良い事を意味します。ちなみに、もう一つの高度約6000〜9000mでマッハ0.8から1.8が50秒というのもF-15などと比べるとかなり速めの加速性能となっているようです。

ちなみにF-22やYF-23の性能については未だに機密の部分が多いのですが、2015年にYF-23とF-22の先行量産型のテストパイロットを務めたメッツ(Paul

Metz)が講演した時に、両機とも空軍の要求性能は満たしていた、と証言してるので、F-22は上記の性能を持っているはずです(当然、YF-23も)。

〇飛行性能 旋回性能について

●高度10000フィート(3048m)においてマッハ0.9、最大9Gの加速度旋回が可能

●高度50000フィート(15240m)において、マッハ1.5で2Gの加速度による維持旋回が可能

●高度30000フィート(9150m)において、マッハ1で5Gの加速度旋回およびマッハ1.5で6Gの加速度旋回が可能

旋回性能については超音速飛行に関するものが多く、音速以下での要求条件は最初のみです。音速域でまともな空対空戦闘が成立するかは疑問なので(すれ違って1秒後には750m近く距離が離れてしまう)、これもミサイル回避用の性能要求だと思います。

最初のやや低空と言える高度3048mにおいてマッハ0.9、9G加速度の旋回(機体「重量」が地上の9倍になる。当然、パイロットもその重量増に耐えねばならない)はかなりの急旋回ですが現代の戦闘機なら可能な数字でしょう(ただしF-35を除く)。

しかも維持旋回(高度を失わない位置エネルギーの損失の無い旋回)という指定もないので無茶な数字では無いと思われます。ただし重量が増えた機体を支える強力なエンジンパワーは必須となりますが(エンジンが生む速度を運動エネルギーとし機体を支える主翼の揚力に変換する)。

メッツによれば-22とYF-23のどちも全ての性能要求をクリアしていた、との事なので両機とも9Gまでの旋回は問題無くできる事になります。

その次、高高度(15240m)においてマッハ1.5で2Gの旋回という要求ですが、これのみ高度の損失を伴わない維持旋回が求められてます。これがどういう目的に基づくのかはよくわかりません。空気の薄い高度1万m以上においての旋回はあっという間に高度を失うので維持旋回は困難なのは確かですが2Gの加速度というのは極めてゆるやかな旋回でエネルギーの消費は小さく、無理難題では無いように思います。まあ、実際に飛んで見た経験は無いので、これがどの程度困難な条件なのか正確には判りませんが…

そして最後も超音速状態での旋回条件の要求です。やや高めの高度で、やや高めのGをかけての超音速旋回を求めてますが、さすがにこの速度で9G旋回は要求されていません。これもミサイル回避を前提とした要求でしょう。

〇運用性能

●戦闘半径は700海里(1296km)以上

●2000フィート(610m)以下の滑走路でも運用可能なこと

●現在運用されている戦闘機のミサイルなどがそのまま使用可能なこと

●F-15の2倍の運用効率(Double

the F-15 sortie

rate)を持ち、着陸から再離陸までが現状の半分、15分で可能なこと。さらに故障の75%が4時間以内で修復可能になっていること

●機体の離陸重量(Gross take off

weight)は22.7t(50000lb)以下であること(最大離陸重量ではない。飛行に必要な装備を最低限積んだだけの数字)

戦闘半径の数字の単位が海里(Nautical

mile)に変更されてますが、その要求距離そのものは最初の要求とほぼ変わりません。戦闘空域まで行って往復2000km以上飛んで来い、というわけですからかなりの距離と思っていいでしょう。

次はSTOL性能の要求で、これも最初の段階の要求から変化はありません。

その次が武装の性能要求で、新しい機体だから新しい兵器を開発するのではなく、従来のサイドワインダーやスパローなどで十分な戦闘力を持つように、という要求です。単純に開発費の高騰をさけるためでしょう。

次が運用効率。これも最初の要求にあったものですが、F-22の維持管理と整備がF-15より楽だ、という話は今のところ聞きませんから、その後無視された可能性が高いです。

そして最後、重量についての要求も変化なしですね。ただし、公表されてるデータが正しいならF-22は燃料やオイルまで抜いた乾燥重量だけで19.7t、通常の離陸重量だと29.3t、上の要求に比べて完全に重量オーバーとなってます。この辺りは性能要求を達成してるなら大目に見たのか、あるいは数字が後で変わったのか何とも言えないところですが、より軽かったと思われるYF-23が競作で負けてるので、ボイド亡き後の空軍はそれほど重量にこだわってなかった可能性もあります。

〇経済性

●750機生産した場合、1985年の物価で1機あたり3500万ドル相当で購入可能なこと(*当初は4000万ドルだったのが後で引き下げされた)

物価上昇率を調整した1985年価格において1機あたり単価3500万ドルで750機生産せよ、という事です。当時のF-15の調達価格(UNIT

FLYAWAY COSTS)が3000万ドルをギリギリ切るくらいの金額だったので(数字は国防省によるDEPARTMENT OF DEFENSE

APPROPRIATIONS FOR

1987より)、それほど無茶な数字ではありません。ただし最終的にF-22の引渡し価格は1機あたり約1.5億ドル前後となってしまったとされるので要求された価格の約4.3倍、F-15の5倍以上にもなってしまってます。もっとも生産数も予定の1/3以下で終わってますから、この点も考慮する必要はあるでしょう。

ただし750機程度が生産されたとしても果たして単価が1/4にまでなるものなのかは、何とも言えません。とりあえず、価格が高騰した、というのは事実です。

〇その他に以下の性能を求める

従来の戦闘機に比べ、極めてレーダーに捕捉されにくい機体であること、そして航空電子装置(Avionics)が従来の戦闘機より高度なものであること

あっさりした表現ですが、ステルス性能が必須条件として盛り込まれています。よってまともなステルス技術を持たなかった会社、すなわちロッキードとノースロップ以外のメーカーの脱落はここで事実上決まった、と考えていいでしょう。航空電子装置の導入については先に説明した通りです。

ちなみにこの後、同年11月にステルス性能要求がさらに追加された、という話なのですが具体的にどういったものだったか不明です。

この最終的な要求仕様(RFP)が1985年9月に各メーカーに通達され、ここから7社がそれぞれ設計に入りました。最終的にその中から試作機受注に進む2社が選ばれる事になるわけです。最初の設計案の締め切りは1986年1月、性能要求の交付からわずか4ヵ月後だったのですが、さすがに無茶だと最終的に3か月ほど延長され1986年4月になりました。

その途中、1986年3月ごろ、またも政治的な圧力により海軍の計画参加が決定されます。

例によって予算の関係で海軍が独自に進めていたF-14の後継機、先進戦術航空機(Advanced

Tactical Aircraft

/ATA)が空軍の先進戦術戦闘機(ATF)計画と統合されてしまったのです。もっとも最終的にはF-111の時と同じくケンカ分かれに終わるんですが…。ちなみに一部で有名な可変翼のF-22のスケッチはこの海軍計画に対して示されたものです。…可変翼でステルス、可能だったんでしょうかねえ…

このケンカ分かれの結果、海軍の“航空機(Aircraft)”(多用途機が前提なので戦闘機とは言わない)はF/A-18を発展させたスーパーホーネットを、その後は中途半端に空軍と共通化を計ったF-35Cを採用するハメになってしまったわけです。これならF-22の海軍型を採用していた方がよかったような…。