■ノースロップのステルス

最初に前回の記事の自己解答を。

F-117がなんでF-117なのか謎、としましたが、よくよく考えて見ると、F-111以降に正式採用された機体は、F-5、F-14、F-15、F-16、A/F-18の5機です。これをF-111から数えるとすると、それぞれF-112、113、114、115、116であり、その次がF-117。

つまり死ぬほど憎たらしいマクナマラの野郎から押し付けられた海軍野郎どもの型番呼称でなく、清く他正しく美しい空軍式の呼称ならこうなった、という命名で考えると数は合うのです。つまりこれは本来F-19だ、という事になります。

となるとテスター(Testor

Corporation)が1986年に発売して未だにプラモデル最高販売記録を持ってる“実機は存在しない戦闘機”F-19ステルスファイターはある意味正しかったんだなあ、と(後にモノグラムとレベルも別デザインでF-19ステルスファイターを発売、F-19ブームと言う訳の分からん時代を迎える)。

そもそも1988年に空軍が最初にその存在を認める前、果たしてなんと呼ばれていたのかは実はよく判りませんしね。

さて、本題に戻ります。

前回までに見たようにロッキード スカンクワークスの第二世代ステルスはF-117として結実します。

が、その形状から判るように飛行性能は悲惨なものがあり、どうも空軍としては別の角度からの技術展開も保険で用意しておきたかったようです。

その結果、ロッキードと共に最終選考まで残ったノースロップにも次なるチャンスが与えられる事になります。それが1976年ごろから始まる強襲遮断計画(Assault

breaker

project)でした。これは当時ヨーロッパでソ連とNATO軍が戦争を始めた場合、ソ連の戦車の数が圧倒的でありNATO地上軍だけではとても勝ち目が無いのが判っていたゆえの空軍の計画でした。対戦車戦に航空戦力を投入するしか無いのは明らかなので、その作戦支援を行なうための情報収集用の機体を開発せよ、というものだったのです。

当時はYF-17転じてF/A-18の開発でマグダネル・ダグラス社と海軍相手に泥沼の裁判闘争やって負ける前なので、まだノースロップ社にも余裕はありましたが、それでもY/F-17がコンペで敗れ、次のF-20(これも受注に失敗するけど)はまだ設計段階でしたから、有難い話だったと思われます。

それがなんでステルス計画に繋がるのかといえば、敵の進撃エリア上空に進出し対地レーダーで敵の戦車や車両の位置を把握、それを元に友軍の指揮管制を行なう機体である、とされたからです。ソ連軍がよほどのマヌケでない限り、そんな機体がノンキに敵の支配地区上空を飛んでいられるとは思えませんから、これまた敵に見つからないためのステルス技術が必須だ、というわけなのです。

そのための機体開発が1976年12月、まだハブ・ブルーが初飛行する前から動き出し、これはBattle

field Surveillance Aircraft

Experiental (BSAX)すなわち戦場監視機実験の名前が与えられてノースロップにチャンスが与えられます。他のメーカーに開発が打診されかはよく判らないのですが、どうもノースロップのステルス技術維持のために計画された機体のような印象が強いです。

そして、この開発を通じて、ノースロップは独自のステルス技術を育成、実験機タシット・ブルー(Tacit

blue/沈黙の青)を完成させました。最終的に、この機体開発は中止となるのですが、この時開発されたノースロップ式のステルス技術は後に戦略爆撃機B-2、そしてF-22のライバルだったYF-23の開発に大きな影響を与える事になるのです。

そのノースロップ タシット ブルー。1982年2月に初飛行、1機しか造られてませんが、最後まで墜落もせず、現在はアメリア空軍博物館にて展示中です。余談ですが、これはF-20の初飛行半年前であり、ノースロップは両者をほぼ同時進行で開発していた事になります。意外に余裕あるなノースロップ。

ちなみに勘のいい方は気づかれたでしょうが、ジェットステルス最大の難関、空気取り入れ口が見当たりません。これは横と下から以外からはレーダー波は来ない、という事で屋根の上、すなわちコクピットの後ろの天井に穴を開けてしまったからです。さらに天井の空気取り入れ口付近にピトー管やら各種センサー類が入っていて、横方向や正面からのレーダー電波に引っかからない構造になっています。このため、この丸い形状と、その空気取り入れ口の位置から“クジラ”(The

whale.)の愛称が付けられたようです(ただし現場では宇宙人の通学バス(Alien school

bus)とも呼ばれていたらしいが)。

この長い胴体は捜査員を含む対地上レーダー機材を積み込んだ結果であり、機体内のアンテナは機体の左右どちらにも向ける事ができ、敵地上空を旋回しながら地上をレーダー走査したようです。ただし索敵目的のための機材搭載には機体が小さ過ぎることが間もなく判明、最高速度も500㎞/h以下と実用的とは言い難く、計画は中断となってしまいます。

結局この任務用にはグラマン社がボーイング707(つまり空軍が散々使い慣れてるC-135と同じ系統の機体)の中古機を改造してE-8

J-STARを開発、これが採用される事になります(後に合併吸収でノースロップ グラマンになったのは運命か)。このあたり航空優勢(制空権)を確保するのが大前提、という事に作戦方針が変ったんでしょうね。それでも、このタシット・ブルーのステルス技術はやがてB-2やYF-23に活かされる事になります。

とりあえずこのタシット ブルーで採用されたノースロップ式の滑らかな構造のステルス技術は、ロッキードのカクカク ステルスとは全く異なるものだ、というのは一目で判ると思います。滑らかであると同時に、極めて単純な面構成で造られてるのにも注目してください。F-117のように数多くの面を接合するのでなばく、上、下、横はそれぞれ可能な限り大きな一枚板として構成されてます。

これなら、あらゆる場所のレーダー波反射方向の向きを揃えるのは容易であり、そもそも面の接合面がないのだから、その点の反射を考える必要もありません。ロッキード社のオーバーホルザーがあれほど苦労した面接合部の電波反射の計算なんて最初から要らないのです。例外は主翼と尾翼周りのフチ部分ですが、これも丸めたり、曲げたりして対応しています。

つまり設計の発想が根幹からスカンクワークスの第二世代ステルスとは根本的に異なります。この点は注意してください。第二世代ステルスはロッキード社とノースロップ社で異なる思想の元に造られているのです。

この機体の主翼前縁部は緩やかに丸められてます。そもそも第二次大戦時のプロペラ機以下、という速度しか出ないので揚力発生のために主翼に厚みは必須なんですが、それを逆に利用してこの緩やかな丸みを付けてステルス対策としています。ついでに機体表面にほとんど凸凹や部品のつなぎ目が無い事、機体下面はやはり平らな事も見て置いて下さい。

そもそもタシット・ブルーとロッキードのハブ・ブルーの初飛行は3年2か月しか違いませんから、この時代にスーパーコンピュータが劇的に進化するのはちょっと厳しい時間でして、前回見たようなリッチの主張、ノースロップのステルスが丸いのはコンピュータの進化による、というのは無理があるのもすぐに判るでしょう。

■黒鼠王国とステルスのステキな関係

1999年に出版された Inside

the stealth

bomber の中で、ノースロップの開発担当者にいくつかのインタビューが行なわれています。そこで後にB-2のステルス性能開発責任者となった元ヒューズ社のレーダー技術者、ジョン・キャッセン(John

Cashen)が、ノースロップにおけるステルス技術の開発について、大筋で次のように回想しています。

「レーダー電波の反射を分析できるようなコンピュータ技術があれば使ったろう。でも当初はそんなもの無かったから、経験と従来の道具を使って実験的に開発を進めた」

元々レーダー技術者だったキャッセンは何がレーダー波の反射の要因になるか知り尽くしており、その経験を基にノースロップの滑らかステルスの基礎技術は開発されたわけです。機体表面の凸凹や鋭角部を減らすだけで大きくステルス性能が向上する事を彼は経験的に知っていました。つまりノースロップのステルス技術の基本部分はスカンクワークスの第二世代ステルスのように数学的なモデルを利用したコンピュータシミュレーションによるものでは無い、というのに注意してください。

ただし最終的にはノースロップでもレーダー波反射解析用のコンピュータプログラムの開発は行われ、このタシット・ブルー、さらにはB-2の開発にもそれらは投入されました。が、あくまで最初から“滑らかな曲線で作られた機体の設計用”であり、大元のステルス原理、滑らかな平面の機体でステルス性能が維持できる、と発見したのは、コンピュータ シミュレーションによるものではありません。

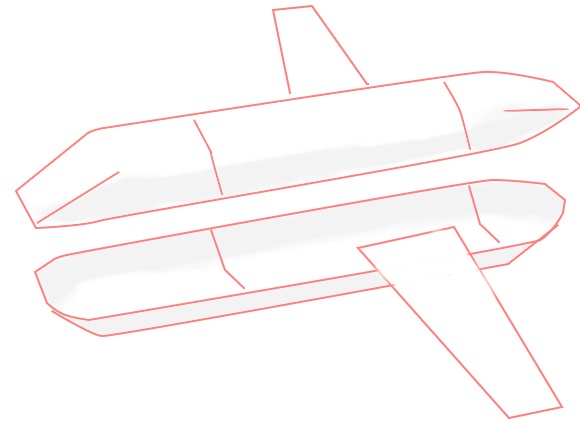

こうして作られたタシットブルーですが、胴体は大きく上下で二分割とされ、それぞれの側面を斜めに傾けてレーダー波の反射対策にしています。この辺りはステルスの基本に忠実です。そして上下ともにバスタブのような単純な面構造にし、角を丸くしてレーダー波の反射を抑えてるわけです。ところが、最後の最後に大きな問題が登場して来ました。この点は図で説明しましょう。

滑らかな面で囲まれ、かつ上下方向に傾いたバスタブ型の形状に上下分割すれば最もレーダー波の反射を抑えられるとノースロップは気が付いてました。ここまでは問題なし。

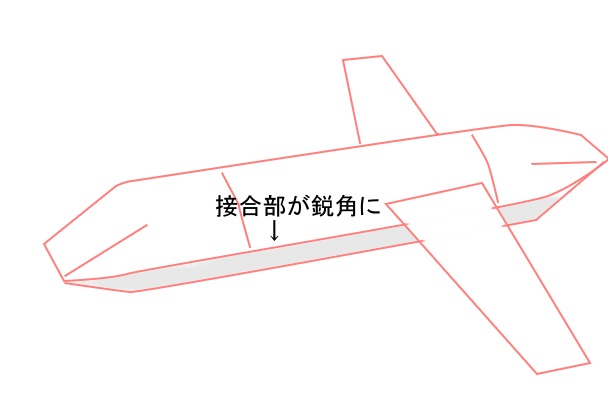

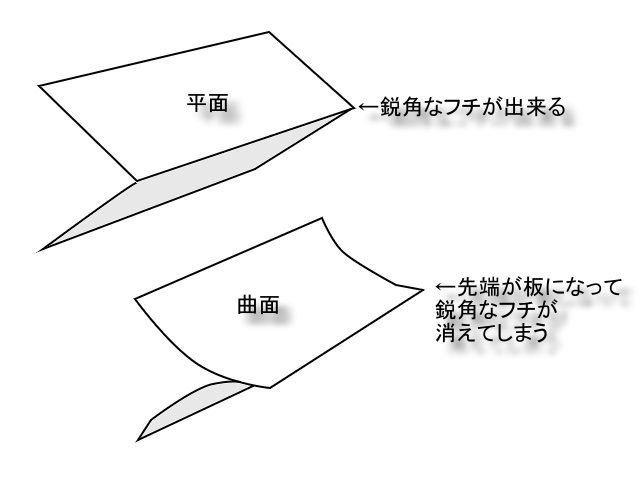

ところがこれを単純に結合すると、胴体上下の境目に鋭角の長い接合部が生じます。これは絶望的なまでにレーダーを反射します。ここを丸めると横方向に対し垂直に近い面が生じる事になるので、斜め外板の意味が無くなります。つまりどうやっても盛大なレーダー反射は避けられぬ、という絶望的な状況にノースロップの開発陣は一時追い込まれるのです。

実際、1977年の夏に製作された最初の試験用模型ではこの部分に何の対策もなかったため、絶望的なまでのレーダー反射が発生、空軍から再設計を要求される事になりました。どうしたらいいのかとノースロップの開発陣は頭を抱えたようですが、ここでステルス性能開発部門の技術者の一人、フレッド・オシーラ(Fred

Oshira)が登場します。とにかく全てが滑らかな平面で構成された胴体を考え続けていた彼は、常にモデル製作用の粘土を持ち歩いて、さまざまな形をこねくりまわしていたのだとか。

ある日、オシーラは家族サービスで子供を連れてディズニーランドに出かけました。子供たちがティーカップの遊具で遊ぶのを見ていたオシーラはねん土をいじりながら突然、ひらめきます。接合部をゆるやかに外に引き伸ばしてしまえば鋭角は消えるじゃないか、と。つまりこういう事です。

接合部をぎゅっと引き延ばしてしまえば、薄い板になってしまいますから、これはレーダー反射を伴わないのです。これまた判ってしまえば単純な話でしたが、これがコロンブスの卵的な発見としてノースロップのステルス技術を救う事になります。こうしてオシーラがひらめいた形状が上の写真のタシット・ブルー“沈黙の青号”の特徴的な上下接合部の構造なのです。

これですね。上下胴体の接合部を引き延ばし、最後は薄い板で終わるようにして鋭角部を消してしまったのです。

この形状を模型実験で確認すると、予想通りレーダーの反応は劇的に低下しました。

さらに原理が単純なだけに周波数による制約がなく鏡面反射をする全てのレーダー波に有効であり、この発見がノースロップ式ステルスの突破口になります。ノースロップ社はディズニーランドのあるカリフォルニアに本社が置かれていた幸運を神に感謝するべきかもしれません。

そしてこの技術は後のノースロップYF-23にも引き継がれ、同機の上下接合部はタシット・ブルー式に左右に引き延ばされて板状になっています。

ちなみにロッキードのF-22でも空気取り入れ口横で同じような工夫がされており(この部分は後で見るようにLERXの代用になってる可能性もある)、さらに微妙ながら、機首部でも似たような構造がなんとなく見て取れます。この技術がB-2以降の第三世代ステルスでは大きな役割を果たしてる可能性は高いように思われるのです。