■翼型で防ぐのだ

さて翼面上衝撃波対策の最後に、翼型、すなわち翼断面の形によるものを見て置きましょう。

後退翼にする、デルタ翼にする、というのは従来の翼型を引き延ばす事で衝撃波対策としたものでした。だったら翼型そのものを改良して、それらが発生しないようにできないのか、という事を誰もが考えるわけです。

その結果が1960年代以降から徐々に登場して来る遷音速翼型(Transonic

airfoil)と呼ばれるもので、これにより同じ音速手前の速度で飛ぶ場合でも、従来より小さな後退角で設計出来たり(構造重量的に有利)、主翼を軽くしたりといった事が可能となって、以後の旅客機などでは大きな進化となりました。

でもってここで書き忘れていた事を一つ。

翼面上衝撃波が発生する速度を臨界マッハ数(Critical Mach number

)と呼びます。マッハ数で示されますが、当然、これは音速以下で、通常はマッハ0.7辺りからその限界が始まります。翼面上衝撃波の対策はこの数字を少しでも大きなものにする工夫となるわけです。ちなみに臨界マッハ数は計算でも求められますが、簡単ではないのでここでは省略。

さて、とりあえず、翼面上衝撃波の発生と翼断面(翼型)の関係については、

●前縁部の丸みが大きく全体に厚みがあって反りが大きいと気流の加速が強まり強い翼面上衝撃波発生しやすい

という事が第二次大戦中にはすでに知られていたようです。これらの条件をまとめると普通に揚力の大きい主翼を造ってしまうと、気流の加速は強まり翼面上衝撃波は強烈になる、という事に他なりませぬ。

T-6練習機の主翼の翼型。

あまり高速で飛ぶ事は無く、かつ安全のために十分な揚力を必要とするこういった機体の主翼は、前縁部の丸みが大きく、全体に厚みがあって、反りが大きいのが見て取れます。これがダメ、という事は翼面上衝撃波の対策は、揚力の低下と表裏一体となって行く事を意味します。それは十分な揚力が発生する高速でしか運用できない、という事ですが、そもそも高速機体用の設計ですから、この辺りは目をつぶる事になります。

そうは言っても、どんな高速機であれ生きて帰るには着陸は必須です(例外を知ってる場合、至急筆者まで連絡を。大儲けできる可能性があります)。

着陸時でも時速500㎞以上とかでは脚が持ちませんし、空港の滑走路も持ちませんから、その減速のため、近代的な旅客機の後退翼には前にも後ろにも盛大に高揚力装置、フラップやらスラットやらが付く事になります。まあ、それでも250㎞/前後と、一発免停な速度で降りて来るんですけどね。

話を戻します。

とりあえず、上の条件から対策が考えられて行くのですが、大雑把言って当初は二つの方向性が検討されてました。

●翼面上衝撃波が出るのは避けられないから、これを弱体化して背後の高圧部を弱くし、気流を遮断させない、同時に主翼を押し下げる力も小さくする。これによって主翼の失速を防ぐ。

●気流の加速そのものを調整して衝撃波の発生を可能な限り遅らせる。

といった感じですね。

この辺りに関しては、例によってドイツに先行研究があり、1940年ごろには上部がほぼ平らな、後のスーパークリティカル翼に似た形状が実験されていたとされます。ただし、この研究は直接、戦後の英米の研究には影響を与えてないようです。

戦後、英米を中心に理論的な研究がまず進められていたのですが、音速気流とそこから生じる衝撃波はすでに述べたように圧縮流体になってしまうため、流体力学で簡易に計算できる「非圧縮性流体」の条件から外れます。こうなると計算は地獄のように面倒で、ほぼ非線形の、つまり単純には解がでない偏微分方程式ばかりとなるため、理論的な研究は速攻で行きづまってしまうのでした。

後に電子計算機、コンピュータの登場で多少はマシになるのですが、それでも1940年代後半から50年代のものでは限度があり、この辺りが劇的に進化するのは1960年代後半以降です。

そして、もう一方では風洞実験でさまざまな形を試し、良い結果のモノを探し求める、という昔ながらの手法の研究が進められました。実験派とでもういうべきこの人たちは、一定の成果を出すのですが、当時の音速風洞はかなり小型で、一瞬だけ衝撃波を生む、というものでしたから、やはりその結果は厳しいものでした。良好な実験結果を受けてレイノルズ数を揃えた大型の実機を造ってみたのに風洞実験で得られたような効果は全く出なかった、という事態が多発したようです。ここら辺りは戦中から戦後にかけての層流翼の迷走にも似ています。高速流体を相手にするのは大変なのです。

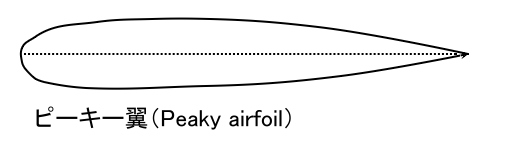

そんな中で、最初に成果を上げたのがイギリスの国立物理学研究所(NPL)のパーシー(H.H.Pearcey)で、1962年に「後退翼における断面形状の空力設計(The

aerodynamic design of section shape for swept

wing)」として、いくつかのルールに従って翼断面系を設計すれば翼面上衝撃波による抵抗は低下させられる、と発表しました。ここで示されたのがいわゆるピーキー翼(Peaky

wing)という翼型です。

形状的にはこうでして、あれ、先は丸いし厚みもあるじゃん、すなわち翼面衝撃波を防げないじゃん、という事になります。

実はこの主翼は翼断面の最大翼厚を主翼前方に持ってきて、むしろ早期に、翼の先端部で翼面上衝撃波を発生させてしまう、というのを狙っていました。その結果、生じる翼面上衝撃波は弱くなり、気流の減速とそれに伴う気流の剥離が起こらず、背後の高圧部も弱くなるので、主翼を押し下げる力もほぼ発生しません(ゼロではない)。よって揚力を稼ぐことは可能になるのです。

つまり翼面上衝撃波の発生は避けられない以上、これを弱体化してしまえ、 という発想の翼型になります。なので完全に衝撃波の発生を防ぐわけではなく、これを開発したパーシーは「“実質的な”無衝撃波気流(Essential

shock free

flow)」を生じる、と妙な呼び方をしてました…。

問題はなんで主翼前部で早期に衝撃波を発生させるとこれが弱体化するのか、という事ですが、上記の論文を入手できなかったので、正直、よく判りません(手抜き)。

すでに音速気流中の衝撃波の説明はしてますが、実はもう一つ、膨張波という背後に低圧、低温を伴う波が存在します。

爆発などの場合、衝撃波によって圧力を奪われた別方向に向けてこの低圧、低温の膨張波が生じます。が、翼面上衝撃波と同時に発生する接触型の膨張波の場合は衝撃波の逆、凸部ではなく凹部、つまりストンと下に落ちてる(流れから遠ざかる)部分に生じます。機体などでは表面の穴、あるいは急速に細く絞り込まれる胴体の上面などで生じるのです。

でもって、このピーキー翼では、翼前部の衝撃波を使ってこの膨張波を生み出し、両者をうまく打ち消してしまう、という事らしいです。まあ、衝撃波と膨張波は打ち消し合う性質のものですから、理屈ではそうかもしれないけど、そもそもなんでこの位置に衝撃波を発生させると膨張波が生じるのかが私には判りませぬ。もし膨張波が生じたとしても、そんなにうまく行くものなのか、迎え角がちょっと変わっただけでも波はズレてしまうんじゃないか、と個人的には思うんですが…

それでもヴィッカースVC-10などのイギリス系の機体、さらにアメリカのDC-8、DC-9(ただしDC-8は理論に沿った部分的な改修だけだったらしい)などでこの理論は採用され、成果を上げたとされますので、効果はあったのでしょう。ただし、その後、さまざまな遷音速翼型が登場したため、今ではほとんど見られ無くなってしまいました。やはり扱いにくかったんじゃないかなあ、という気が。

さて、その後に登場した遷音速翼型がNACA改めNASAの研究者、ウィットコム(Richard

T. Whitcomb)が開発したスーパークリティカル翼(Supercritical

airfoil)でした。

ちなみにウィットコムは後で登場するエリアルール1号の発見者でもあります。まあ、1号はほとんど実用性がないんですけど、その実用性を高めたのが前回登場したコニカルキャンバーの発見者、ジョーンズによるエリアルール2号となります。ここら辺りはまた次回以降で。とりあえずジョーンズとウィットコム、この二人は高速飛行には多大な貢献をしているのでした。

話を戻しましょう。

ウィットコムのスーパークリティカル翼(Supercritical

airfoil)は1960年代後半から開発が始まり、当時からすでに存在は知られてました(日本航空宇宙学会誌 1970年10号にすでに簡単な紹介がある)。

が、これの正式な発表がいつなのかはイマイチよく判らず、私が確認できる範囲では1974年8月にイスラエルで開催された第9回航空科学会議(

Aeronautical Sciences Congress)で発表された「スーパークリティカル翼の概説(REVIEW OF NASA

SUPERCRITICAL

AIRFOILS)」がどうも最初の公式な記録と思われます。以後もウィットコムは学会発表ばかりで論文などは書いてない可能性が高いです。とりあえず1970年代半ばの技術、と思っていいでしょうかね。

ちなみにスーパークリティカルはチョー厳しい、の意味ではなく、超臨界流の意味なんですが、これについてはウィットコムもまともに説明しておらず、意味がよくわかりません(手抜き)…。

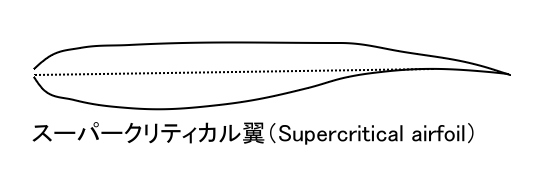

でもって、スーパークリティカル翼の翼型はこんな感じ。

上が真っ平ら、後ろが曲げられてる、そして下面が膨らんでる、と従来の翼型から見ると、かなり変わったものとなっています。

ウィットコムによると従来の翼型、NACAの6シリーズなどに比べ臨界マッハ数が0.1上がった、との事ですから、時速でだいたい100〜120㎞はより高速に飛べる、という事になります。彼が発表したグラフによれば従来の翼型だとマッハ0.68辺りから衝撃波による急激な抵抗の上昇が起きるのに、スーパークリティカル翼の場合だと0.78近くまで起きず、しかもその臨界マッハ数の直前ではわずかながら抵抗値の現象が認められる、とされています。たいしたものだ、と言っていいでしょう。

こちらは真っ平らな上面から判るように、翼面上での加速をなるべく後部に持って行き、衝撃波の発生をそこで行わせる、というもの。上のピーキー翼とは逆の発想で、こちらは単純に翼面の外れで衝撃波を発生させ、その影響を無視できるものにしてしまえ、という構造でした。

また、原理はよくわかりませぬが、臨界マッハ数を突破した後は、このお腹が膨らんだ主翼下面の形状が揚力を生むため、衝撃波背後の圧力を押し返す形になり、その影響を小さくしてしまうらしいです。どうしてそうなるのかは、私にはよくわかりませんが。

ただし、まだ比較的新しい技術でもあるので採用例はそれほど多くなく、軍用機ではC-17輸送機辺りが代表例となるようです。

といった辺りが代表的な遷音速翼型なのですが、近年のスーパーコンピュータの進化などから理論的な研究はさらに進んでおり、世の中にはいろいろな遷音速翼型が出回りつつあります。例えばこれ。

航空自衛隊のジェット練習機、川崎T-4も遷音速翼型なんですが、独自に開発したもの、とされてます。薄くて、上面の曲げが小さいので、間違いなく遷音速翼型なんですが、どういった原理に基づくものかは私は知りませぬ。