■マジカルにコニカルに曲げて行く

さて、前回見たデルタ翼に搭載されてるちょっといい話、円錐曲げ、コニカルキャンバー(Conical camber)について少しだけ触れて置きましょう。

これはデルタ翼の前縁部にあるもので、その名の通り、円錐形(Conical)にそって曲げられた湾曲部です。これによってデルタ翼の揚抗比を改善させてる工夫なんですが、意外に知られてませんし、正しく理解されてもないようです。そもそも日常生活でデルタ翼を見る機会はあまり無いと思うので、まずは写真で確認して置きましょう。

機体の付け根から外部に向けて段々と強い下向きにネジられてるのが判りますかね。ゼロ戦みたいなねじり下げか、と思った人もいるかもしれませんが、これは円錐曲げ、コニカルキャンバーによるものです。

横から見れば翼全体が曲がってるねじり下げと違い、主翼の前縁部だけがグイッと曲げられてるのが判りますね。

その名の通り翼端部から胴体に向けて円錐型に曲げられてるため、胴体に近付くにしたがって曲げは小さくなります。これがデルタ翼に見られる円錐曲げ、コニカルキャンバーです。

同じコンベア社によるデルタ翼の超音速爆撃機B-58にもこれはあります。画面右側、翼端部を見てもらうと主翼前縁部が丸められてるのが判るかと。

ちなみに民間超音速機、コンコルドにもそれらしきものがあるんですが、途中で角度が替わるダブルデルタの上に、この機体の場合、別の工夫が加えられてる、という話もあり、単純なコニカルキャンバーにはなってません。この辺りの詳細は謎としておきます(手抜き)。

この前縁部のネジれをコニカルキャンバーとする解説が英語圏には多いのですが、出どころがわかりません。単純なねじり下げでは?という感じもするし、そもそもF-22の主翼は前縁部も可動で動かせちゃいますし。

ただし、それっぽい形状には見えない事も無いし、まだまだ謎多き機体ですから、断言はしないで置きます。

この円錐型曲げ、コニカルキャンバーは後にエリアルール2号の所でも登場する、NACAの知られざる天才、ジョーンズ(Robert T. Jones)が1947年に発表したNACA技術報告書(Technical note)1350号(NACA TN 1350)「超音速時における揚抗比の見積もり方(Estimated Lift-Drag Ratios at Supersonic Speeds)」で初めてその可能性を指摘したものでした。

主翼が浮き上がる力、揚力を発生させる時、必ず機体を後方に引っ張る力、抗力が共に生じます。これは原理的に避けられないもので、両者の量を決める係数、揚力係数(Cl)、抗力係数(Dl)の比を取って(割り算して)求められる揚抗比という数字でその効率が示されます(揚抗比=Cl/Dl)。

なんで抗力が生じるの、という解説には連載一回分以上の内容になってしまうので、ここではとにかく揚力と抗力は必ずセットで生み出される、ただし主翼の形状などにより、その比は変わる、すなわち改善できる、という事だけを覚えて置いてくれれば大丈夫(手抜き)。

当然、抗力より揚力がずっと大きい方が、すなわち揚抗比が大きい方が有利です。より少ない抵抗で大きな揚力が稼げますから、同じ出力でならより高速に飛べ、同じ速度でなら、よりよい燃費で飛べることになります。

最大で20くらいまで揚抗比は上げられるのですが、この辺りは機体の迎角などにより変動します(迎角がマイナスになると通常は揚抗比もマイナスになる)。この辺りは、とりあえずマイナスの迎角(機種を下に下げる)を取らない限り、普通は揚抗比が3以下(揚力が抗力の3倍)になる事はほぼない、と思っておいてください。実用的な主翼なら、普通は5倍以上の差が付きます。

でもって、ジョーンズが1947年の技術報告書で発表したのは、強い後退角がある主翼ではその先端部を少し丸めると揚抗比が改善される、という事でした。つまりデルタ翼のような形状の主翼なら、前縁部に丸めるだけで抵抗が減る、という事です。のちに数々の発見をNACAで成すジョーンズの最初の大ヒットと言っていい発見でしょう。

ちなみに彼の理論ではデルタ翼に限らず、通常の後退翼でもこれは効果がある、とされてるのですが(というか後退翼を例に計算してる)、現在まで後退翼では採用例が無いはずです。理由は私も知りませぬ。

実はこの辺りに関しても、例のドイツの航空超人、ブーゼマンが超音速を超える飛行に関する研究を戦前の1935年に発表してました(「超音速における航空力学的な揚力」 Aerodynamic lift at supersonic speeds 1935, Luftfahrtforschung, Ed.12, Nr.6…ドイツ語のオリジナル表題は私は知らない。ちなみに一部で有名な超音速複葉機、ブーゼンマン複葉機(Busemann Biplane )が登場するのもこの報告書)。

そこで示された理論は、音速突破後でも機首部に生じるマッハコーンの後ろに収まるような強い後退角の主翼があれば揚力を発生させて飛べる、というものでした。

これは次回以降にまた解説しますが機首部の衝撃波の壁で超音速気流の速度を落とし、主翼に当たる気流の速度を十分に減速させる、という事です。ただし、実際の機首部の衝撃波は必ずしもマッハコーンに沿って生じない、というかほぼ違う場所に出るのですが、このあたりマッハ―コーンでも十分代用できるという何か理由があったのか、単に1935年の段階ではまだそこまで知られて無かったのかはよく判りませぬ(後者の可能性が7割と個人的に見てますが)。

ジョーンズは1947年の技術報告書でこの理論をさらに進化させ、その場合の揚抗比の計算方法を求めたのです。そこで純粋に計算結果から主翼前縁部に丸みをつけ、逆に後縁部は薄く鋭角に仕上げると、揚抗比を大きくできる、すなわち抵抗の少ない主翼にすることができる、と発見したのでした。

理論計算でこんな構造を発見するのは珍しく(風洞実験や実機を飛ばしてる最中に偶然発見される事が多い)、ジョーンズ、スゴイな、という部分でもあります。

なのでデルタ翼のコニカルキャンバーは揚抗比の上昇、つまり主翼に生じる抵抗力の低下に効果があるのものです。この点、主翼の失速を防ぐ前縁スラットのような高揚力装置ではないのに注意してください。むしろ揚力だけを見るなら、通常の平面翼よりわずかに低下する事が多いです。この点はよく誤解されてますので要注意。

後の1953年に、同じNACAのホール(Charles F. Hall)がこの辺りを風洞実験で確かめた研究覚書(Research Memorandum)A53A30、「低アスペクト比の主翼による超音速時の揚力、抵抗、そしてピッチング モーメント(Lift, Drag, and Pitching Moment of Low Aspect Ratio Wings at Subsonic and Supersonic Speeds)」を発表、その中で前縁を曲げた(Cambered and twisted)デルタ翼を使って、この理論を確認、その有効性を立証していますので、軽く触れて置きましょう。ただしこの段階では円錐型の曲げではなく、単純な均一の曲がりで実験したようですが。

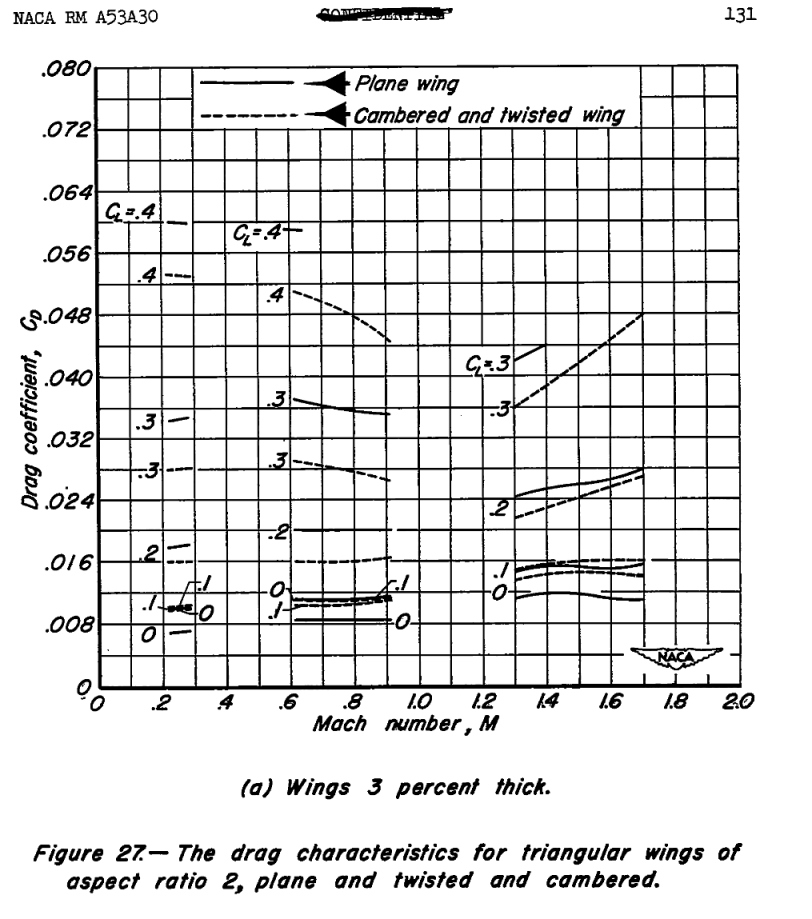

ちなみに2種類の曲げ、2種類の主翼の厚さで実験してるのですが、ここでは一番有効だった実験のグラフを上げて置きます。

下がマッハナンバーで、ホールはこの理論が音速以下、マッハ0.2(高度や温度によって変わるが時速240~280㎞くらい)辺りから有効であることも実証してます。左が抗力係数。主翼が生じる抗力の大きさは、この係数で決まるので、これが抗力、抵抗の力の大きさだと思ってください。

グラフは実線が普通の平面翼、点線が曲げ(キャンバー)ありの翼で、揚力係数0.1~0.4までのデータが出てます。同じ主翼なら揚力係数の増大は迎角の増大とほぼ一致しますので、これは上に行くほど強い迎角を取っています。

これを見ると判るように弱い迎え角の時は、ほとんど差が無く迎え角が大きくなるにつれて、その効果も上がっています。ただしこれ、下に書いてあるようにアスペクト比2という強烈な後退角を持つ(横幅が狭い)デルタ翼であり、ちょっと特殊なものなので、それぞれがどの程度の迎え角なのかは判別ができませんが…

とりあえず前回述べたように、高迎角時、離着陸時などに膨大な抵抗を生んでしまうデルタ翼ですから、この特性はかなりありがたいものとなります。

とりあえずマッハ0.6~0.8(時速でおおよそ700㎞~950㎞)あたりで最大の効果を発揮しており、これはジョーンズが指摘した超音速飛行以降より効果が大きくなっていますから意外な発見だったと思われます。最も大きな差が付くマッハ0.7、揚力係数0.3辺りだと30%近い抵抗値の減少が起きてますし、着陸速度に近いマッハ0.2辺りでも25%近い抵抗差がありますから、これは大きいでしょう。

ちなみに先にも書いたように、機体が音速を超えた後の主翼は機首部の衝撃波壁の背後に入り、音速以下の気流に当たっているのに注意してください。超音速飛行中でも音速気流の中で揚力を生じてるわけではありません。ただし流速は音速以下でも、衝撃波を通過した流れは密度、温度、圧力が上昇するので、音速以下で飛んでいた時と全く同じ条件にはなりません。この点は次回以降、少し詳しく見て行きます。

といった感じで、デルタ翼の話はこのあたりまでにしましょう。

■可変翼の罠

ここで翼面上衝撃波対策のちょっと変わり種として可変翼機を見て置きましょう。

これは後退翼の変種で、後退角を持った状態から、それをほとんど打ち消してしまう角度まで主翼を動かせる、というものでした。1960年代後半に流行し、F-111、F-14、MIg-23、トーネード、さらにはB-1爆撃機などにまで採用されています。

これなら後退翼の欠点、揚力が低くて低速では飛べない、つまり離着陸速度が速くなる、旋回が苦手、をカバーして、直線翼と後退翼のいいとこどりに……とはなりませんでした。なぜかは全く理解できませんが、後退翼の致命的な欠点、構造補強のため重量がかさむ、という点を無視していたからです。

ただでさえ補強で重くなる後退翼を稼働にしてしまったため、その動力部と動く主翼に対するさらなる強度補強によって可変翼機はベラボーに重くなってしまうのです。

任務が異なるので単純比較はできないものの、それでも同じ2発エンジンで複座の空軍のF-15Eが乾燥重量(何も積まない状態)で約14.3トンなのに対し、同世代のトムキャット、F-14Dで同19.8t、ほぼ20tの重さがありました。約1.28倍の重さですからその機動性は大幅に落ちる事になり、戦闘機としては失格です。

1㎏でも軽くしたいのが航空機設計の基本ですから、これではどうしようもなく、以後、一気にこの手の機種は廃れてしまいます。

ちなみにF-16以降の機体(F/A-18はダメだが)は基本的に主翼の前後のフラップを曲げて、翼断面の形、すなわち翼型を変形させて飛ぶ、翼型可変翼なんですが、この点はまた後で。