さて、そういったわけで、流速が上がると粘性の抵抗力、せん断応力が強くなります。

このため高速の流れの中に乱れが生じると、その強い粘性の力で、

一気にその乱れが伝播して行きます。

その結果が層流の破壊と、流れの乱れと渦の発生につながるわけです。

(実際はもう少し複雑だが、大筋でそう考えて問題ない)

さらにこの状況が進むと、流体力学でもっとも厄介な、

そして航空機にとっては最悪の空気抵抗力源となる乱流が発生して来ます。

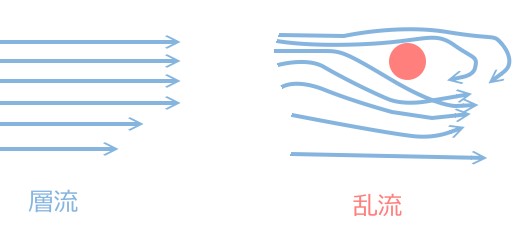

前回も説明したように層流は、流れを流線で表した時、

キチンと層をなして流れて行く状態を指します。

これは極めて単純な流れで、例え粘性を考慮しても力学的には

比較的、素直に扱う事ができます。

層流の中ではスタート地点で見た流れは、観測点の終点でも、同じ流れです。

ある程度の質量(分子のブラウン運動の影響で動かない)を持ったものを

浮かべれば最初から最後まで同じ流線に乗って流れて行く事になります。

それに対して乱流は、各流線が入り乱れた状況になったものとなります。

これは流体が持つ粘性によって、乱れが次々と周囲に伝播した結果です。

途中に障害物があると発生しやすいのですが、無くても風が吹いたり、

途中で気圧が変ったりしても乱れは発生し、

それは流れが高速なほど、より広く周囲に伝播して行きます。

ついでに言えば、粘性係数(粘度)だけでなく、動粘性係数(動粘度)の影響も受けます。

乱流の最大の問題は、渦の発生です。

厳密に言えば低圧部の発生で、層流の流線が乱れて、

流れの中に速度の濃淡ができると、(流線の粗密が生じると)

その中には低圧の部分、高圧の部分が生じます。

当然、あらゆる流体は高圧から低圧へと流れ込み、その圧力を均一に保とうとしますから、

高圧部から低圧部へと流れ込む気流が生じます。これが渦です。

お風呂の底のセンを抜くと、その上に渦が出来ますし、

台風などはその最も気圧が低い中心部に向けて渦を造ります。

(台風はコリオリの力が影響するので、例としては竜巻やつむじ風の方が向いてるが)

このように、周囲より圧力が低い部分ができると、

そこに流体が流れ込み、渦ができるのです。

渦=低圧部であり、低圧部=周囲の流体を吸い込む だと思ってください。

そして渦のやっかいな点は、その低圧部で周囲の流体を吸い込んでしまう事です。

ここで先に見た航空機の主翼の上の低圧部を思い出してください。

主翼上の低圧部に空気が吸い込まれる事で

その下の主翼が上に吸い上げられるのが揚力でしたね。

それと同様に、渦があると、そこに物体は吸い込まれます。

困ったことに乱流による渦は通常、流体内を移動する物体の前ではなく、後ろに出来ます。

すなわち、進行方向とは逆、後方に物体を引っ張る力になるのです。

つまり抵抗力となります。

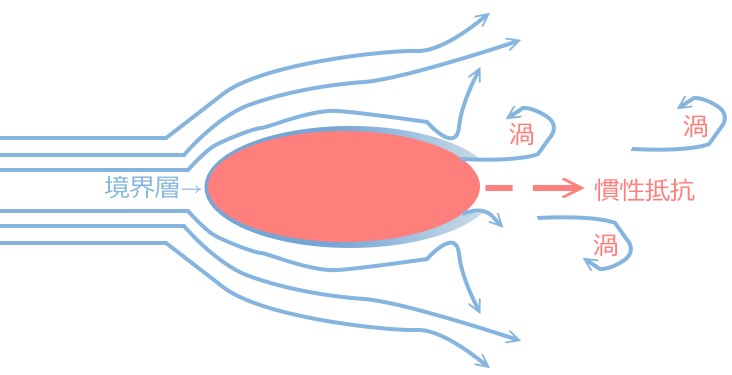

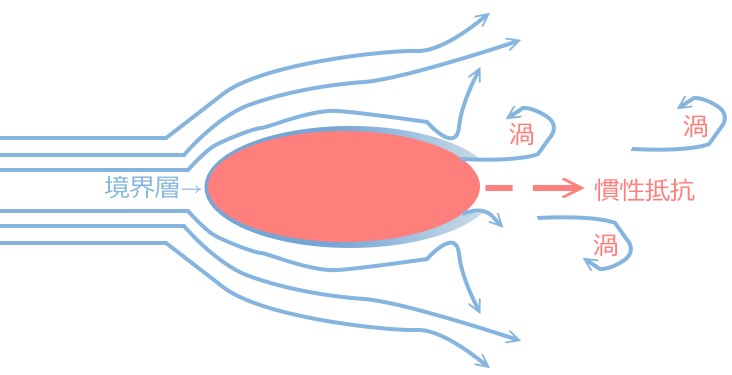

この渦による後ろ向きに引っ張る力が、慣性抵抗(圧力抵抗)と呼ばれるものになります。

その発生原理を簡単な図にするとこんな感じ。

物体が高速で流体の中を移動する、あるいは高速流の中に物体を置く、

どちらでも同じことになりますが、この時、物体の表面に静止層を含む境界層ができます。

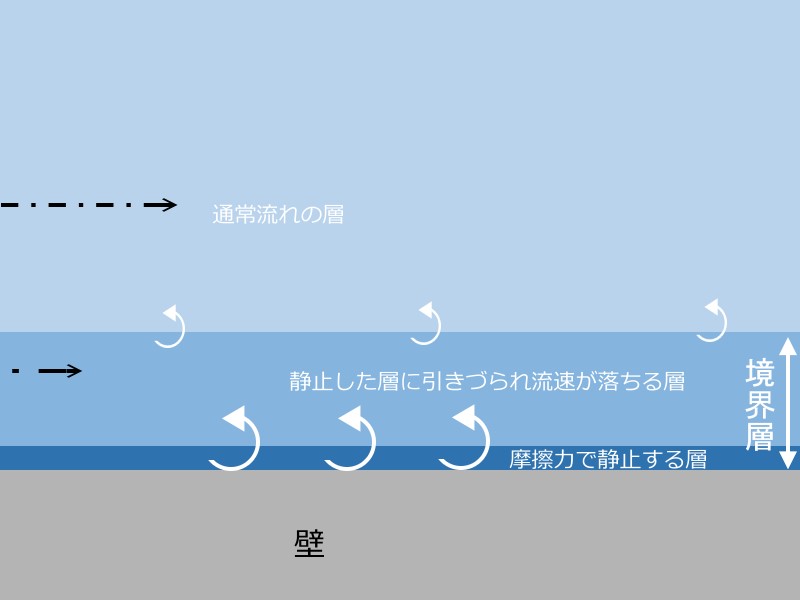

境界層は何度も見てますが、これですね。

この境界層内の流れは、物体表面を進むうちに摩擦抵抗、

すなわち粘性の抵抗によって少しずつ運動エネルギーを奪われて行きます。

100㎞/hを超えたあたりからの高速時の大気の流れだと境界層は通常10㎝以下となり、

さらに高速になるとせいぜい数cmの厚みとなります。

この結果、わずか数cmの厚みを挟んで、数百㎞/h もの流速の速度差が生じて来ます。

これは粘性抵抗、すなわちせん断応力の計算式、μ×U/H のU/H、

流速 / 境界層の厚さの比が大きくなる、つまり粘性抵抗の力が大きくなる事を意味します。

この結果、高速流における数cmの厚さの境界層の中では強力な粘性抵抗が生じ、

その流速の低下が急速に進んでゆきます。

なので、流れが進むにつれて減速領域が増えて行き、

境界層はどんどん上に成長してゆきます。

すなわち境界層は物体の後方に行くにつれ、厚くなって行くのです。

ただし、その上の流れ、通常流れの層に与える粘性抵抗は相変わらず小さいので、

あくまで境界層内部だけの現象であることに注意してください。

境界層内でどれほど抵抗が増えようと、前ページで見たように、

その上の通常流に与える摩擦抵抗、粘性抵抗は小さいままです。

その代わり境界層の厚みは流れの後ろに行くほど厚くなることに注意してください。

とりあえず境界層内で粘性抵抗が大きくなると、流れを押す圧力がどんどん削られて行きます。

このようにして運動エネルギー(動圧)を失った流れが、

物体の表面の粘性抵抗(せん断応力)を超えてそれ以上進めなくなると、

そこで停止する事になり、さらに前方の気圧によって押し戻されててしまいます。

その押し戻された流れに後続の流れがぶつかると物体表面から弾かれる、

すなわち物体表面から境界層の流れが離れる事になります。

この剥離した境界層の流れそのものは低速で、たいして粘性の力を持たないのですが、

これがぶつかったすぐ上の通常流の層流は極めて高速で粘性は強く、

よってその流れの乱れは高速で周囲に伝播して行きます。

この流線の乱れの結果、流れの中に高圧部と低圧部が発生して物体の後部に渦が生じます。

これがおおまかな乱流の発生過程です。

この辺りを確認するため、もう一度、この図を。

高速で生じる境界層内では、後方に向けて粘性抵抗が徐々に大きくなってゆきます。

これによって流体は運動エネルギー(動圧)を失って、

ある地点から粘性抵抗に逆らってそれ以上流れる事ができなくなってしまい、

物体の表面から剥離してしまうのです。

それをきっかけに物体の後方の層流の流れが一気に乱れてそこに渦が生じます。

この境界層の剝離によって生じるのが物体表面の乱流で、

これを層流から乱流に「遷移する」 と言います。

そして、この乱流内の渦の低圧部が物体を後方に引っ張る力を産み出すわけです。

これを通常は慣性抵抗と呼びます。

変な名前ですが、かつては流れの勢い(慣性)が強くて

流れが物体表面を離れて飛び出してしまうのだ、

という風に考えられていた名残でしょうかね。

ちなみに圧力抵抗 という呼び方もあり、こちらの方が現象の名称としては正確なので、

この記事では両者併記で行きますよ。

でもって、この慣性抵抗(圧力抵抗)は乱流の結果であり、、

もはや単純な計算でその圧力の大きさを求めるのはできないのですが、

実測実験から以下の式でかなりよく近似した数字を得る事ができるのがわかっています。

抗力(抵抗)係数×物体の表面積×流体密度×流速×流速×1/2 =慣性抵抗(圧力抵抗)

CSρVV/2=F

基本的には運動エネルギー(動圧)を求める式に、抗力係数と物体の表面積が加わっただけです。

ここで突然登場した抗力(抵抗)係数(C)というのは、物体の形状ごとに決まって来る数で、

この数値を求める式は、

抗力(抵抗)係数(C) = せん断力 / 物体の表面積×流体密度×流速×流速、× 1/2

となります。

使うのはせん断応力ではなく、純粋な抵抗力(F)のせん断力なのに注意してください。

でもって、この式から抗力(抵抗)係数の単位を求めると、

(Kg m/ss) ÷ ( mm × (kg/mmm) × (m/s) × (m/s) )= 1

となって、単位が消えてしまう無次元数となります。

つまり抗力(抵抗)係数は物理的な量を持たない、純粋な係数であり、

あらゆる計算の単位、次元になんの影響も与えない数字となります。

これは非常に便利です。

なので、これを無視して、慣性抵抗(圧力抵抗)の単位を上の式から求めると、

慣性抵抗(圧力抵抗)= mm × (kg/mmm) × (m/s) × (m/s)= kg m/ss

はい、慣性抵抗(圧力抵抗)は、通常の力(F)の単位(次元)になります。

すなわち流体の力、圧力、せん断応力(kg/mss)とは単位、次元が違うので、

そのままでは比較に使えません。

なんでそんな事に、というとこの慣性抵抗(圧力抵抗)は、流体自体にかかる力ではなく、

流体中の物体にかかる力なので、通常の力として求められるからです。

この慣性抵抗(圧力抵抗)に逆らって物体を前進させる力、

すなわちエンジン推力などは通常の力(F)の単位を持つので、

それに対抗する力も、圧力やせん断応力ではなく、通常の力になるわけです。

とはいっても、流体における二つの抵抗力、粘性抵抗と慣性抵抗(圧力抵抗)が

違う次元で、直接比較はできない、すなわち足し算、引き算不可、というのは

非常に面倒で、間違いやすい部分ではあります。

ただ、こればかりはどうしようも無いので、とりあえず要注意、と覚えてください…。

ちなみに、世の中に出回ってる流体力学の本、サイトの96.75%は

この点を全く説明してないので、これまた要注意。

この点を理解してないと、次のレイノルズ数が全く理解できないはずなのに…。

でもって、慣性抵抗(圧力抵抗)を求める式を見た瞬間、

あ、これって飛行機の全抗力の計算式ではないの、

と思った読者の方が最低でも千人単位で居る、と信じて(涙)

この記事を書いておりますが、全く持ってその通りで、

結局、航空機の抵抗のほとんどが、この慣性抵抗(圧力抵抗)、

すなわち機体後部の渦の抵抗なのです。

ただし、胴体後部だけでなく、主翼や尾翼、さらにはアンテナなどの

後部にもこれは発生するので厳密に計算するのはエライことになるんですが…

NEXT