でもって、こちらは海軍の双発戦闘機、中島の月光 11型の後期型。

前回の訪問時には、なぜか奥の方に置いてあって見れなかった機体です。

ちなみに、これも世界で唯一の現存機ですが、

1946年に陸軍からスミソニアンに寄贈された、

という以外はよくわからず、これまた細かい来歴は不明となってます。

どうも横須賀に居た部隊の機体らしいですが。

ついでに、1983年にはレストアが終わったてたそうで、

これまたウドヴァー・ハジー開館まで倉庫に入れてあったらしいです。

で、この機体のエンジンは栄なので、ゼロ戦と同じタイプのもの。

なので、これ一機つくるのにゼロ戦二機分のエンジンが必要であり、

損失による資源の浪費は2倍となるわけです。

そう考えると双発戦闘機は贅沢な機体だというのが分かるかと。

その他、機体運用の解説に関しては屠龍と全く同じ内容で

何の問題ないと思うので、省略しておきます(笑)。

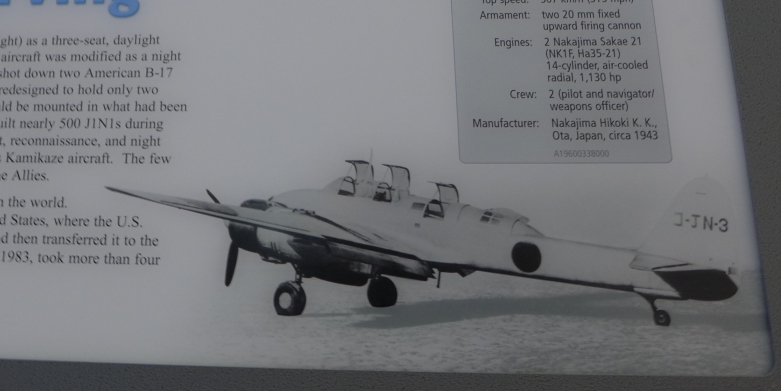

が、ここで注目なのは機体の解説板の写真です(笑)。

白い月光?とビックリしたのですが、よく見りゃ尾翼のナンバーが、

コ(Jに見えるがカタカナ)JN-3、あれま、これ先行試作型じゃないですか。

こんな角度からの写真、私は初めて見ました。

どっから持って来たんでしょうね。

お次は愛知の晴嵐(せいらん)。

これまた世界で唯一の現存機です。

そもそも全部で30機も造られなかったと見られてる機体ですから、

よくまあ残っていたと言う感じではあります。

これは潜水艦搭載の攻撃機、という変な機体でした。

伊-400と言う航空機搭載型の潜水艦を日本海軍は建造、

それに搭載される予定だったのが、この晴嵐なのです。

1隻あたり3機の搭載が可能でした。

伊-400型は少なくとも3隻が完成し、うち2隻が終戦ギリギリの段階で

この晴嵐を搭載して出撃するのですが、作戦開始前に終戦となり、

最終的にこの機体も実戦投入されずに終わってます。

どちらにしても2隻あわせて6機の水上機を飛ばしたところで、

正直、戦場で何ができるんだか、よくわかりませんが…。

実際の作戦行動で、6機全機がキチンと稼動できるとはとても思えませんしね。

もっとも高い作戦目的の可能性は、

敵がこの一発ギャグで大笑いして和んでることに、

講和の話を持ち出して有利な条件で降伏する、とかでしょうか。

まあ、とりあえず、そんな機体なのでした。

でもって、日本機の最後がこれ。

先に説明したゼロ戦と並んで多くの現存機がある“特殊な機体”、

空技廠 桜花(おうか)の22型です。

ちなみに空技廠は会社名ではなく、海軍航空技術廠のことで、

海軍の航空機開発機関です。

その機関が作り出し、生産したのがこの機体となります。

桜花は特攻専用のロケット機であり、その特殊な形状と運用目的から、

連合国側の興味を引いたようで、あちこちの博物館で見る事ができ、

そのたびになんとも困った気持ちになる機体です。

私の知る限りでは、このスミソニアン、デイトンのアメリカ空軍博物館、

イギリスのダックフォード、そして同じワシントンD.C.の海軍博物館が保有しており、

まあ、ホントにどこにでもある、という感じになっております。

とりあえず1941〜1942年の空母機動部隊健在時を別にすると、

日本軍が行なった対艦攻撃において、特攻は最も効果的だったのは

残念ながら、まぎれもない事実です。

アメリカ側のダメージコントロールが極めて優秀だったため、

撃沈に至った数こそしれてますが、戦闘不能に追い込んだ艦は

エセックス級正規空母だけでも、USSフランクリン、USSバンカーヒルなどがあり、

その戦果は決して、少なくありません。

実際、最優先で修復されるべき空母USSフランクリンは

わざわざニューヨークに曳航されるのですが、

これはハワイと西海岸の工廠が全て神風攻撃の被害を受けた艦の修復で

埋まっていたからでした。

とはいえ、アメリカ海軍の場合、

エセックス級正規空母だけで20隻以上を抱えており、

神風攻撃でそのうちの数隻が抜けた程度では影響は限られます。

ましてや戦争の趨勢には事実上、影響は無かったと言えるでしょう。

さて、ほぼ全員がキチ●イだったと言っていい第二次大戦期の

アメリカ陸軍の将軍の中で、参謀総長のマーシャルと並んで

ほぼ唯一の常識人だったのが後の大統領、アイゼンハワーでした。

そんな彼でも、戦争には国が持つ全ての資源を投じなければならない、

それは兵士の命も含まれる、と発言しています。

それが戦争なのだろうな、と戦争なんてやったこともない

私としては思うしかないのですが、同時にアイゼンハワーは

ただしそれは戦争に勝てる見込みがある時だけだ、とも言ってるのです。

正論だと思います。

太平洋戦争末期にこの機体を考え、実用化し、

多くの若者を送り出した海軍上層部の皆さんは、

すべからく地獄に落ちる資格を持つでしょう。

汝ら、呪われたまえ。

まあ、技術的には見るべきものは特にないのですが、

とりあえずこの22型は小型のレシプロエンジンで圧縮用タービンを回す

特殊なジェットエンジンが搭載されていた、とされます。

航空宇宙本館にあった模型のカプロニ・カンピーニ式ジェット機を思わせますね。

が、実際に見て見ると、ご覧のようにタービンから向こう側の風景が

透けて見えております。

これで燃料と空気を圧縮ができるかと言われれば、

チャンチャラおかしいわ、と言う話でして、

何を考えていたのか、正直理解に苦しみます。

これをカンピーニ式とか言ったら、実は結構しっかりした構造を持ってる

カンピーニの機体設計者にブン殴られるでしょう…。

はい、といった感じで、今回はここまで。

とりあえず、第二次大戦編はこれにて完了ですが、

これでようやく全体の1/5程度の紹介なんですよね…。

次回以降は、少しペースを上げる予定ですが、さて、どうなるやら。

でもって、今回はオマケコーナーも一回お休みさせてくださいませ。

BACK