|

|

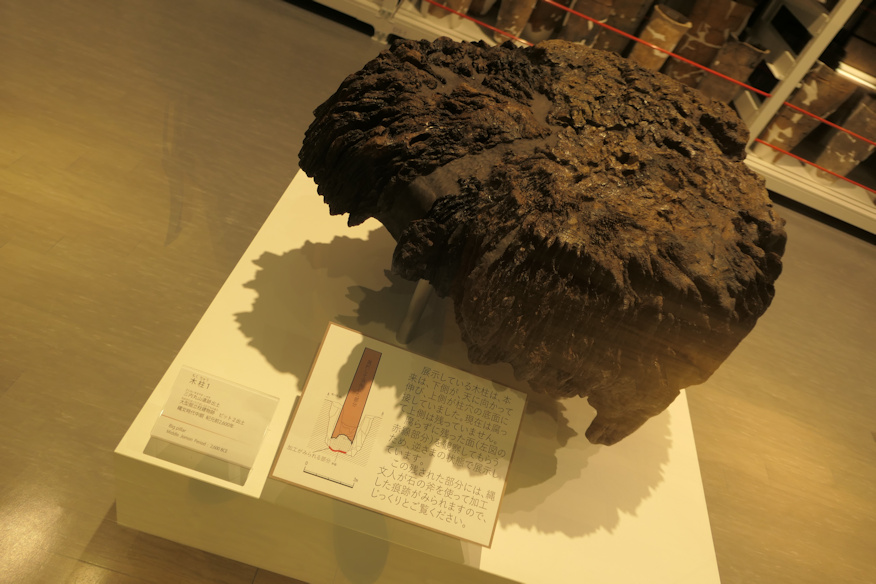

あ、その横のこれか。同じような物が計三面あり、現地で出土した土器の破片、5120個が使われている、との事。ただ何の意味があるのか、よく判りませんが…。そしてこれだけ破片だらけ、という事はやはり釉薬の無い低温素焼きの土器は割れやすかったんでしょうね。ほぼ使い捨て感覚だったんだろうな、と思います。でもって、それだけ土器を焼く火力、どうやって確保したんでしょうね。木炭はあったとされますが、窯は無かったはず。一定の火力が要りますから燃料として周囲の森林は丸裸にされていたのではないか、緑豊かな縄文の住居は幻影じゃないかなあ、とも思います。 同時にこれだけの粘土、どうやった確保したんでしょう。普通に生活していて、そこら辺に露出しているもんじゃないですよ。これだけの大規模集落を支える粘土があったはずで、その枯渇とこの集落の衰退、無関係とは思えない気もします。  その横は収蔵庫&最近多い学芸員の皆さんによる復元作業が見れる施設でした。  そこにも例の巨大建築柱穴から出て来た柱の実物が。発掘された柱の底部四個の内、三つはこちらで見れるのでした。こちらの面が底側。材質は栗の木だとか。三内丸山遺跡では栗の木を周囲で栽培していた可能性が指摘されており、栗の木文化だったんだなあ、と思う。 ちなみに栗の木が建材になると知って驚いたのですが、巨木になると意外に真っすぐ伸び、しかも固くて理想的なものらしいです。それでいて実も成るし、杉や檜より有用な木だったんでしょうね。  といった感じで、見学は終了、撤収に入りましょう。  次のバスの時間は確認済みなので、しばし館内で時間調整後に出るとちょうど来た所でした。今回は青森駅の方に向かうバスです。といった感じで今回の本編はここまで。 |