|

|

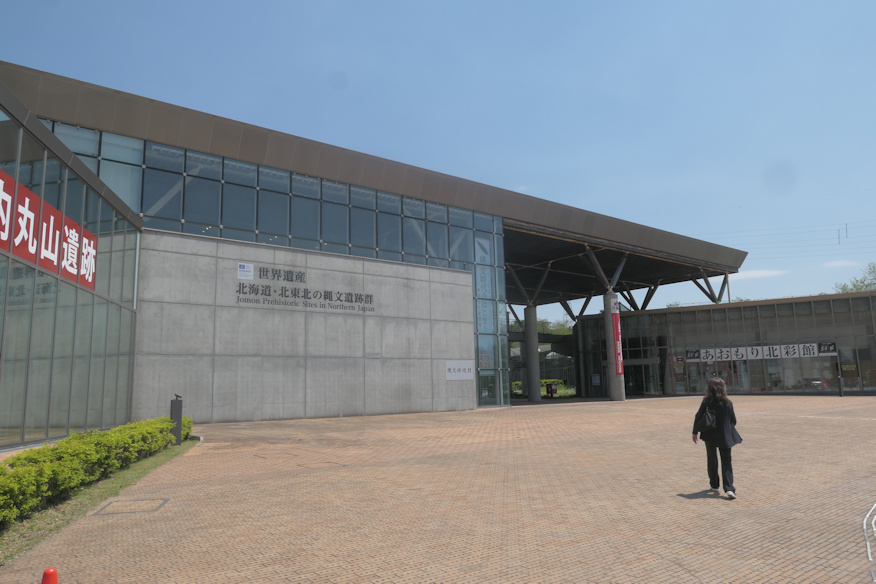

さて、ここからは青森市が運行する観光用の巡回バス、ねぶたん号で縄文の聖地、三内丸山遺跡に向かいます。13分ほどの距離で300円。1時間に一本の運行なのでこれを逃すとエライことに。とりあえず、無事乗り場を発見、そちらに向かいます。 当然、青森のねぶたから「ねぶたん」なんでしょうが、普通にねぶた号でいいんじゃないか、と思わなくもなく。ちなみに、古くからある弘前の祭りが「ねぷた」、で明治期以降に発展した新しい青森の祭りが「ねぶた」ですが、これ現地の人の発音で聞くとどっちがどっちか一瞬では判断が付かないと後に知る。まあ実質同じものを差別化で「半濁音」と「濁音」に分けたんでしょうが。ついでに津軽弁は日本語での表音が難しい方言で、おそらく標準日本語より多くの「音」を持っているように思います。誇るべき方言でしょう(ヨーロッパ系言語などに比べると標準日本語の持つ音はかなり少ない)。ちなみに松本清張の「砂の器」のオチとして知られる、出雲地方との発音の共通性を指摘される事が多いのも津軽弁。この辺りは沖縄本島の方言も含めて古語、日本の古い言葉の音が残っている可能性が以前から指摘されてますね。 でもって、今回の旅の驚きの一つが、青森の皆さん普通に方言で話してくれる人が多い、という点。ホテルとかレンタカー店は標準語の対応でしたが、飲食店や観光施設の人達は普通に方言で話してくれる人が多い。街中でも普通に方言で話している。関西中心部以外では見たことない現象で、個人的にはとても感動。ただし帰宅後に確認したら、本気の津軽弁はそんなものではなく、恐らく私には理解できなかったろうな、というレベルなので、かなり手加減してくれていたんだと思います。感謝。  途中までは座れないお客さんもいる混雑ぶりだったのですが、終点、三内丸山遺跡までは四人程になってしまいます。ちょっと意外。  あっという間に到着。新青森駅から近いとは聞いてましたが、ここまでとは思わずちょっと驚く。  巨大な縄文期の建物を再現した事で知られる場所ですが、普通に鉄筋コンクリートに見えて驚く。縄文文化スゲエ、と思ったんですがこれは入り口の展示施設でした。斬新なオチ。  その中にあった遺跡全体の再現模型。知る人ぞ知る銀河最大級の縄文遺跡、千葉の加曾利貝塚から徒歩20分の家に育ったので、正直、あれこんなもんか、と思ったんですがまあ広い事は広いですね(ちなみに貝塚としては未だに加曾利が日本最大)。 ちなみに縄文期の遺跡と一言で言いますが、だいたい5000年前から3000年前くらいまで、2000年近く延々と人が住んでいた土地が多いです。この三内丸山遺跡は紀元前約3,900〜2,200年前の間、人が住んで居たと見られるのでざっと1700年以上に渡る歴史を持ちます。すなわち三国志時代から現代に至るにほぼ等しい時代、ここでひたすら縄文生活をやっていたのです。凄いね、と思います。 そもそも人類はここ1000年の発展が異常なのであって、数千年近く皮のパンツ履いてネットどころか文字も無い生活をしてたのでした。この辺りはメソポタミア、エジプトや中国はもう少し発展してましたが、それでも化学技術的に見れば似たような進化の無い状態で数千年過ごしてますからね。それが普通なのです。 インド数字と幾何学と数学が産まれた後の二千年五百年、さらにガリレオとニュートンが産まれて人類進化のアクセル踏んじゃった後の五百年の時代は、地球にとっても人類にとってもちょっと異常なのです。その後、我々はさらにアインシュタインとボーアの後の時代に生きてるわけですが、こちらの評価にはあと百年はかかるでしょう。 |