今回のホンダコレクションホール見学時には1987年の車はロータスの99Tしかありませんでした。

よって1987年編の最後はロータスの99Tを見て置きませう。ただし桜井さんに言わせると、ウィリアムズの車でもっとも大きく進化したのは87年のFW11Bだった、との事なんですけども、無いものは仕方ない、あきらめましょう。

というわけで、ロータスが初めてホンダのターボエンジンを搭載した99T。正面から見ると、それなりにカッコいいです。

この年からロータスにはタバコのキャメルがメインスポンサーについたため、従来の黒いJPS・ロータスからこの黄色いキャメル・ロータスとなりました。ノーズ先端、ホンダのマークの下にある丸いマークはロータスのエンブレム。サイドポンツーン後部で上に飛び出したカニの目のようなモノは例のツインタービン用空気取り入れ口。

余談ですが、ノーズ部分、キャメルのラクダが描かれた上面カウルはレース中、これが浮き上がって隙間から地面が見える事があったと、セナが呆れて述べていました。まあ、そういった車なのです。

ついでにラクダの絵の真ん中にある穴はアンテナ用のもの。無線のモノか、テレメーターのものかは不明ですが、現状は失われてます。

展示の車は前期型というべきタイプで第二戦サンマリノGP仕様の中島選手の車とされてます。

…されてます、というのはどうも怪しいから(笑)。

前年1986年の最終戦、伝説のオーストラリアGPからF-1ではTV放送用の車載カメラが搭載されるようになったのですが、当時は10kgを超える重量がありました。これは常にギリギリの重量で走るF-1ではかなりのハンデになるので、どう考えても勝てそうにないドライバーの車にTV放映権を握っていたエクレストン率いるFOCAが金を払って搭載させ、TV放送に提供たのです。

前年1986年は最終戦でローラのパトリック・タンベイ、そしてロータスのジョニー・ダンフリーズが史上初めて車載カメラを搭載して走ったのですが、1987年はダンフリーズの跡を継ぐ形になった中嶋の車に第一戦から搭載されていました。場所は運転席の右後ろ(向って左)、ドライバー頭部のすぐ横の位置です。これはかなりデカいもので、その取り付けもかなり凝った構造になっていました。

で、この展示の車にはそれが無いのです。剥き出しで付いてたTVカメラはFOCAかTV局の所有物だから外された、という可能性もありますが、その取り付け部までキレイに無くなってしまってるのはどうも怪しい。

ちなみにこのカメラ搭載はロータスの責任者ウォーが金に目が眩んで独断で決めたもので、中嶋選手もホンダの桜井さんも第一戦 ブラジルGPで車を見るまで知りませんでした。結果的に最初から10㎏の重りを付けた状態で走るようなものですから、抗議をしたものの、すでにFOCAと契約済みである以上、どうしようもなく、最後まで中嶋選手がこれを抱えて走るハメになっています。その1987年の中嶋車のトレードマークとも言える車載カメラの痕跡が全く見当たらないのは何か変です。

そしてアクティブ・サスペンションは速度にも反応するように造られていたので、99Tでは機首部左右にピトー管がありました。航空機のようなものではなく、長い折り曲げ式ストロー形状のものがelfの字の左右側面に貼りつけてあったのですが、この車には見当たりません。

ちなみに前輪サスペンション左右上部の細長い出っ張りはアクティブ・サスペンションの装置収容部なんですが、よく見ると前面に小さな穴が開いてるのが判るでしょうか。これがピトー管からのデータを送るケーブルの差し込み口で、そのケーブルもこの車にはありません。

これはどういう事か、を考えてみましょう。

ロータス99Tは年間を通じて6台造られたのですが、2号車のみは試験的にアクティブサスペンション無しで造られ、2月のテスト走行でエンジン燃費の計測に使われた後、実戦投入はされませんでした。その後この車はホンダに譲渡されて日本での宣伝活動に使われたとされます。

…どうもこの展示車は、そのアクティブ・サスペンション非搭載の2号車じゃないの疑惑があるのです。そもそも電源無しでサスペンションが落ちてないし(車高が維持されてる)、通常式サスペンションじゃないかなあ、と思うわけで(アクティブサスペンションは電源が必要で専用電池を搭載していた。ただしアクティブサス専用だからエンジン始動には普通に外部バッテリーとスターターが必要)。

まあ、確証は無いので、詳細は不明としておきますが…。

後部から見る。細く絞り込まれたカウル、上に大きく跳ね上げれた底板など、空力的にはかなり気を使ってるのが見て取れます。

サイドポンツーンのラジエータが排気口に対してむき出しになってるのも見て下さい。これは全開状態ですが、この車もウィリアムズ同様、開口部の大きさを調整するパネルを付けて冷えすぎるのを防ぐことができました。

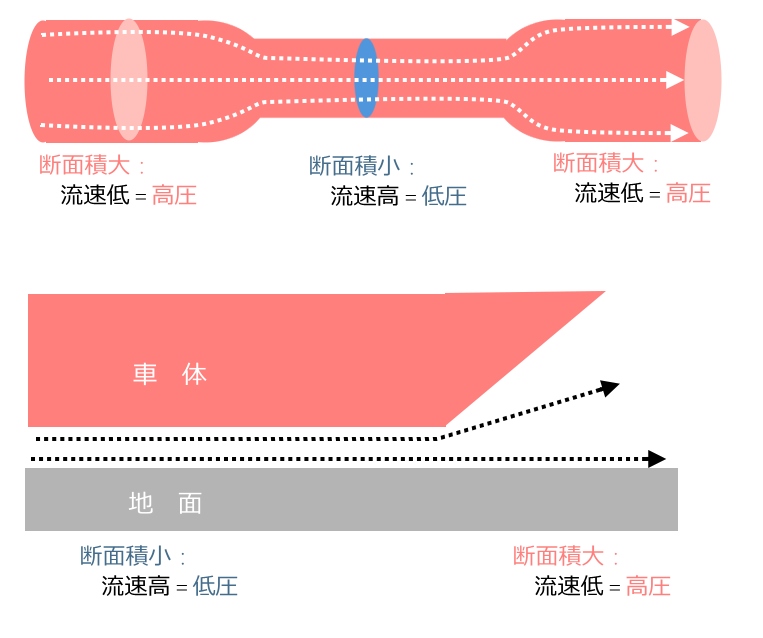

ちなみに写真のようにケツの床板を上に跳ね上げるのは車体下部の気流を加速させて降力、ダウンフォースを稼ぐのが目的です。これで車体下面に負圧を生みだして車体を地面側に吸い付けます。

その辺りを理解するため、ここで流体の質量保存則を示す、「連続の式」を見ておきましょう。

流体の密度(P)×流速(V)×通過する断面積(S)=一定値

通常、流体の大気密度を変えるのは簡単では無いので、この式は単純に通過する断面積が狭くなると流速が速くなることを示してます。流速が速くなれば、後はおなじみベルヌーイの定理により低圧部が生じ、吸い込みが発生します。

低圧部で吸引を行うベンチュリー管の作動原理がこれですね。それを応用したのがこのケツの跳ね上げなのです。

ウィングカーを始めとする地面効果の車体を禁じた1983年以降のF-1ではいわゆる平底規定(Flat

bottom)によって前輪後端から後輪前端の間は車体下面を平面にしなくてはいけません。ところが、その前後部に対しては何の規定もありませんでした。

このため後輪から後ろの底板を上に跳ね上げて、ベンチュリー管の後半部分みたいな構造を生みだす事ができたのです。この辺りを簡単な図にして見ましょう。上がベンチュリ管、下が当時のF-1の床板の跳ね上げたケツと地面の生みだす空間です。

車体と地面の間の空間を利用して流速を速くし、その気流の生む低圧により地面に貼りつけて接地圧を稼ぐわけです。

車体左右をサイドスカート、仕切り板で塞げないので空気の流入を抑えられない以上、その効果は限定的ですが、無いよりははるかにマシだったようで、当時からほとんどのチームの車がこの構造を採用してます。

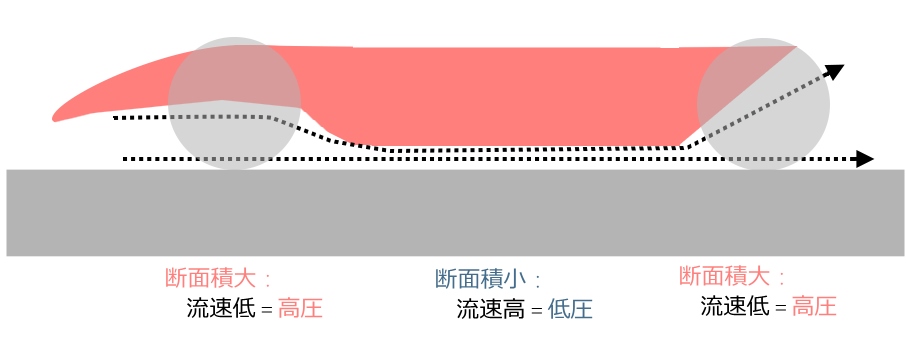

ただしこの構造では前部がベンチュリ管のようにはなってません。さらに機首部が車体の床下に流れ込む空気の流れを阻害していました。そこで1990年代以降のF-1はハイノーズ、機首部を上に持ち上げて機首下の断面積を大きくする構造が採用され始めます。これですね。

1990年代以降の近代F-1では機首部を上に持ち上げたいわゆるハイ ノーズが基本になってますが、この狙いが上で見た疑似ベンチュリ管の成立です。これで底面前の気流に広い断面積を確保してます。同時に、機首部が低いと車体下面に気流がまともに流れ込まない、十分な流量が確保できない、という根本的な問題があったので、その解決策にもなっています(当初はむしろこっちが目的)。

これを最初にやったのがハーベイ・ポスルスウェイトの設計による1990年のティレル019なんですが、当時ティレルに在籍中の中嶋はこの車に乗ってます。余談ながら019は個人的には最も美しいF-1の一つだと思っております。

といった辺りを理解した上で、ロータスが迷い込んだ地獄の技術、アクティブサスペンションについても少し説明しておきます。

アクティブ・サスペンションはその名の通り自ら動くサスペンションです。すなわち衝撃を吸収するだけではなく、コンピュータ制御により常に車高を一定にし、かつ車体を水平に維持する機能を持っていました。

このため前後のサスペンションは変動可能な油圧ダンパーに繋がっていて、コンピュータ制御で両者を動かし自由に車高を調整できます。ちなみに99Tの制御用コンピュータは座席下に入ってます。

このメリットは空力性能の安定です。高速で走るF-1は空力でその接地圧を稼いでます。翼で下向きの力を発生させたり、上で見たように車体下の低圧部で車を地面に押しつけタイヤを空転させず、かつカーブでも横滑りせずに走れるようにしているのです。

その降力、ダウンフォースを得るためにサーキットごとにサスペンションの硬さ、前後のウィングの角度を決めるのですが、これは一定の車高を維持して常に車体が水平になっている、という前提で行われます。が、現実はそう単純ではありません。速度が上がれば翼で生じる降力、ダウンフォースは大きくなるので車体はより強く下に押し付けられ、車高は低くなります。対してカーブに入る時に減速すると降力が弱まるので車体は少し浮き上がります。そしてブレーキを踏めば前輪が沈み、アクセルを踏めば加速で後輪が沈み、車体は水平を維持する事すらできません。

こうなるとレースを通じて常に安定して接地圧を得る事は不可能になり、空力のセッティングは妥協に妥協を重ねる事になります。が、もし常に車体の高さを一定に維持でき、かつ常に水平に出来るなら、この問題は解決でき、どんなサーキットでも安定して走る事が可能になるはずです。

これを実現させるのがアクティブサスペンションで、99Tでは基本的に速度と車体の前後の傾きに応じて作動するようになってました。先に見た床下の低圧を生むには出来るだけ車高は低くしたいし、そもそも急に車高が高くなってこの負圧が消えるとタイヤが滑って車は吹っ飛んで行く事になり危険です。なので低速時には車高を低く抑え、逆に高速時には低くなり過ぎないように働きます。

さらにブレーキングした時にフロントが沈み込まないよう、逆に加速した時に後部が沈まないように車体を水平に保つ機能があり、とにかく車体の姿勢を安定させるように動きました。

こうして常に理想の空力状態で走れる夢の車を目指したのが99Tだったのですが、現実には無理がありました。

まず、サーキットの路面には凸凹があり、これを拾うと水平を保つのが困難になる事が判明します。さらにコーナーを攻めると路面より盛り上がってる縁石に乗り上げますが、片輪だけ乗り上げた場合、制御コンピュータが両輪で高さを揃えようとし接地中のタイヤまで持ち上げてしまいました。こうなると車体の底面を擦る形になりますからタイヤがまともに接地しておらずブレーキは効かなくなるのです。後はそのまま滑って行くしかなく、後輪の高さ回復が少しでも遅れるとクラッシュして終わる事になります。

そしてまともに制御できないクセにセンサー類はやたらと敏感でミリ単位の変化でもすぐに反応し、この結果、まともに運転できなくなったようです。そもそも当時の車載可能なサイズのコンピュータでは無理があるほどの演算量だったとも言われています。

そんな99Tの開発は遅れに遅れ、セカンドドライバーだった中嶋悟選手は開幕直前までテストすらさせてもらえなかったのですが、ようやく乗れた時の感想が「とんでもない車に乗せられてしまった」だそうですから、察して知るべし、でしょうね。

ちなみに、あまり知られてませんが実はウィリアムズでも1985年から密かにアクティブサスペンションを開発しており、この1987年のFW11でも第11戦のイタリアGPのピケの車で初投入して来ました。ただしロータスのモノに比べると構造は単純で、走行中に車高を一定に保つだけで、ブレーキや加速での傾きには対応してなかったとされます。

最終的にピケはこのアクティブサスペンション車に乗って第11戦のイタリアから第13戦のスペインまでで優勝、3位、4位、マンセルは第12戦のポルトガルでだけで乗ってリタイア、とこちらも微妙な結果に終わってますが…

ただし、アクティブサスペンションその発想そのものは決して間違ってませんでした。当時の技術ではまだ早すぎた、というモノだったのです。後にウィリアムズは1992年にさらに改良したアクティブサスペンションを搭載したFW14Bを投入、16戦10勝の圧勝でコンストラクターズチャンピオンを獲り、同時に9勝を収めたマンセルが初めてのドラバーズチャンピオンを獲得してます。これはホンダの活動最終年であり、そのトドメをさしたのがアクティブサスペンションだった、とも言えます。ただしあまりに強力な装置だったので1993年いっぱいでF-1では使用禁止にされてしまってますが…

といった感じで1987年の話はここまで。次回はいよいよ伝説の16戦15勝の1988年を見て行きます。