1969年夏に発売されたホンダ初の一般乗用車、例の1300㏄空冷エンジンを搭載したH1300。

展示されてるのは4連キャブレター搭載(!)、最高出力115馬力の99Sタイプ。より安価で出力を抑えたシングルキャブレターの100馬力、77Sタイプもあり、こちらはライトが四角いため両者は一目で区別ができました。

真ん中に縦線が入ったフロントグリルは当時のホンダ車のトレードマーク的なデザインで、軽のZやライフで採用され、その後のシビックなどにも引き継がれています。

でもってこの車のデザイン、どうもBMWの1500シリーズ、そしてその後継車、BMWの02シリーズを連想させます(02シリーズは1966年発売)。

他人の空似かなあ、と思いたいところですが、後で見見るクーペモデルは丸目四灯になり、さらに展示が無かった77Sは四角いライトと、それってBMW 1500シリーズのバリエーション展開そのまんまだよね、という疑惑が…

ちなみにデザイナーはN360を担当していた岩倉信弥さんであり、あのN360もミニを参考にしたとしか思えないスタイルだったような…

この人はこの後、初代シビックのデザインで、日本を代表する自動車デザイナーとして認められるのですが、独創的に見えるシビックのデザインも、前年に出ていた自社のライフとそっくりなような(ライフは彼のデザインではない)…。

というわけで、私はこの方、ホンダの自動車のデザイナーとしてはあまり評価してません。まあ、濡れ衣の可能性もありますが、あまりに連発され過ぎてると思われますし、初代シビックを除くと美しくない車が多いのです。二流でしょう。

さて、話を戻します。

この車の開発では本田宗一郎総司令官自らが陣頭指揮を執ったのですが、彼のこだわりから不幸にして空冷エンジン搭載の悲劇を生む事になり、いきなり失敗作となってしうまうのです。

すでにホンダではお馴染みの技術となっていた前エンジン前輪駆動(FF)の採用までは良かったものの、本田宗一郎総司令官は1300㏄の普通車用エンジンも大ヒットしたN360と同じ空冷で行くと宣言、これが大混乱を引き起こす事になります。これだけの大型エンジンに空冷というのは西ドイツのフォルクスワーゲン タイプ1、そしてポルシェの911シリーズなどの前例はあったものの、それらはリアエンジンの後輪駆動、すなわちエンジンは車体後部搭載とし、独特の匂いや空冷特有の大きな騒音、振動をなるべく感じないようにされてました。それでも振動、騒音はかなりのものでしたから、これをフロントエンジン、前輪駆動にした上に、他の乗用車並みの振動、騒音におさえる、という本田宗一郎司令官の要求はそもそも無理がありました。さらにあとで見ますが、当時参戦中だったF-1でも3000㏄空冷と言う狂ったエンジンを開発させ、ドライバーを死に追いやってます。まあ、狂気の沙汰ですね。

そこに加えて、最大出力を100馬力以上としたため、無理に無理が重なります。同じ大衆車のフォルクスワーゲン タイプ1はせいぜい60馬力であり、ポルシェの911シリーズは200馬力以上を出してましたが、技術的な蓄積とコスト(値段)が桁違いで、その巨大な強制冷却ファンと併せ、とても新参メーカーの大衆車に使える技術ではありませんでした(ついでに本田宗一郎総司令官は大型空冷ファン否定派でもあったので、さらにどうしようもなかった)。

この結果、設計は遅れまくり、生産ラインが動いてからも設計変更が次々に発生するという前代未聞の事態が多発します。多くの技術者がこれは無理だと思ったようですが、社長であり技術部門の長である本田宗一郎総司令官は「できません」という報告は絶対受け入れない人だったので、開発は強行されます。この結果、現場の迷走は限界に達した上に、できたエンジンは重くて高コスト、すなわち軽くて安いはずの空冷エンジンのメリットを全て失ったものとなりました。意味が無い技術で高価な大衆車用エンジンが作り上げられた、という形です。

さらに車体やエンジンに高価なアルミを多用したうえに(このため後に片っ端から解体屋に引き取られ現存車は少ない)、本田宗一郎総司令官が生産現場にまで介入、その度に工場の生産ラインが止まったため、その生産は極めて高コストとなってしまいました。しかも売れなかったのです。ホンダは夢にまで見た一般乗用車への参入でいきなり大コケしてしまった事になります。

このため、わずか3年ちょっとで生産は打ち切りとなり(1969年夏~1972年9月)、最終的な生産台数は約10万台前後で終わります。大ヒットとなったN360は約5年で65万台を売ったとされますから、1/6以下であり、しかも生産コストはベラボーなものになってましたから、価格が倍以上(680,000円+送料)だった事を考えてもおそらくほとんど利益は無かったでしょう。

運の悪いことに会社は例のN360の欠陥車問題の渦中にあり、このH1300の商業的な失敗で窮地に追い込まれます。

これに危機感を持った藤沢副社長が動いて、前回見たような水冷エンジン化が決定されるのです。この時、藤沢副所長は本田宗一郎総司令官が必要以上に現場に介入して売れない車を造ってしまった事を暗に批判、「あなたは(経営に責任を持つ)ホンダの社長なのか、それとも技術者なのか」と問い詰め、これで彼の翻意を促したとされます。

H1300発売の翌年に追加されたクーペモデル、2ドアのH1300 クーペ9。

スポーツカー的なイメージですが、なぜかエンジン馬力は落ちており、クーペ7が95馬力、写真のクーペ9でも110馬力でした。

このクーペのデザインも岩倉さん。

本田宗一郎総司令官は「鷹のような顔だ」と気に入っていたとされますが(例の岩倉さんのコラムによる)、個人的には歴代ホンダ車の中で、もっとも醜い一台だと思っております。H1300は凝った構造になりすぎたDDACエンジン搭載のため、フロントが妙に長くバランスが悪いのですが、そこにこの強烈な顔がついてるのは、どうも好きになれません。まあ、個人的な好みの問題ですけども。

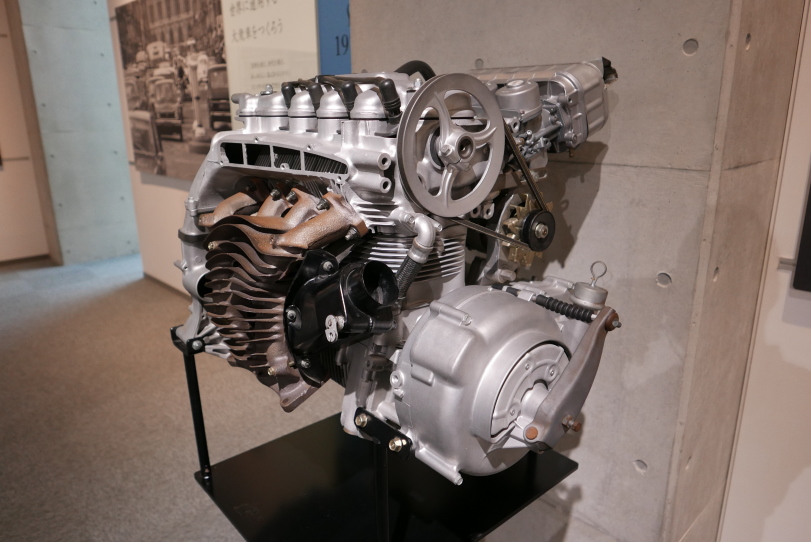

H1300に搭載された4気筒DDAC(Duo Dyna Air

Cooling/一体構造二重壁空冷方式)方式による空冷H1300Eエンジン。

7200回転まで回せて、4連キャブレター搭載型では110馬力まで達成してました。この辺りはさすがにホンダです。

なんだかカットモデルような印象ですがこれが通常形態で、冷却のためにフィンがあちこちに付いており、写真の左側側面に強制冷却用のファンとそこから送風を行うダクトががあります。

1298㏄で直列4気筒、SOHCという常識的な基本構造ですが、ラジエターも冷却液も無い空冷であり(オイルクーラーはある)、さらにはN360と同じくミッションとクランクケースは一体型で分離不可でした(さすがにシンクロありでドッグミッションではない)。

そこに加えてオイルクーラーで効率よく冷やす必要から、オイルをタンクに回収しポンプの力で強制循環させるドライサンプを採用していたのです。一般的なエンジンではオイルを重力で上から下まで落下させながら流し、最後にエンジン底のオイルパンで回収、その後、もう一度エンジン上部までポンプで送り込む簡易な構造となっています。

対してオイルタンクを用意した上、より強力なポンプで強制的に流し込むドライサンプは高コストになるのですが、多くのオイルが使える事から冷却には向いており、このため高馬力の空冷1300㏄には必須の技術となってしまいます。当然、これは高コスト化に繋がります。本来ならレーシングカー用の技術であり、市販四輪車ではよほどの高級スポーツカーなどでないと使わないものなのです(ただし、どんだけ強烈な横Gが掛かってもオイルはポンプの力でキチンと循環するのでエンジンが焼きつかない。このためバイクのレーサーやF-1などでは必須の技術。よってホンダは得意としていた。同じ理由で航空機エンジンでも採用が多い)。

このような構造の結果、当然、高コストであり、さらに重くなってしまいました。

この重量増も深刻で、同排気量の他社の水冷エンジンに比べて20㎏近く重かった、という話もあります。すなわち、本来の空冷エンジンのメリットである、簡易な構造で安くて軽い、という部分が全く無い、空冷であることだけが目的、という典型的な手段が目的と化した製品になってしまいます。

本田宗一郎総司令官が空冷にこだわったのは、簡易で安価が理由ですから、ここまで来てなぜ採用を諦めなかったのか理解に苦しむ部分です。ただし、もう一点、当時の水冷エンジンは水漏れ等のトラブルが多く、これに悩まされない、という点だけは確保されましたが、これすらも間もなく技術の進歩で解決されてしまうので、メリットは何もない、というエンジンになってしまいます。

この辺りの事情を、当時の技術研究所所長であり、前回見た本田宗一郎総司令官説得に行った一人である杉浦さんは「過去にどえらい成功体験を持っている。そういうリーダーがいるということは、行くところまで行ってしまわないと、途中でやめるということは、とてもできない」と述べてます。上が狂ってると、下がどれだけ優秀でもどうしようもない例でしょう。

これは典型的な「偉大なる過去の成功体験に縛られて視界が狭くなった狂人の失敗例」であり、スペインに侵入したナポレオン、ソ連に攻め込んだヒットラーと同じ過ちを本田宗一郎総司令官はやってしまった事になります。

これが後の社長引退の伏線になるのですが、最終的に失敗を認める形で自ら身を引いた点で、本田宗一郎総司令官は前二者より立派ではありました。

この特異なエンジンの開発の総責任者は250㏄世界GPエンジンで世界を取った男、当時主任研究員だった新村公男さんで、実際の設計には例によって久米さんが主となり、さらに後に二輪部門のボスとなってヤマハとの戦いを制し、その後、アメリカの現地ホンダ製造会社社長になった入交昭一郎さんなどが参加していたようです(さらに言えば入交さんは最後はホンダの社長になれず、川本社長時代にホンダを退社してセガの社長に転じ、その最後のハード、ドリームキャストの誕生と死を見る事になる)。

ちなみに入交さんは後に「二度とあんな経験はしたくない」といった趣旨の発言をしており、よほど苦労したのだと思われます。

が、この壮大な失敗を踏まえてホンダはようやく水冷エンジンに回帰、その結果、世界的な大ヒットとなって世界のホンダの基礎を築く名車、あのシビックが生まれる事になるのです。

という感じで、今回はここまで。…終わらないなあ…