■21世紀の戦争における新しい「観察」

さて、今回のお題は戦争における「観察」です。戦争ですから当然「観測&偵察」も同時に意味します。

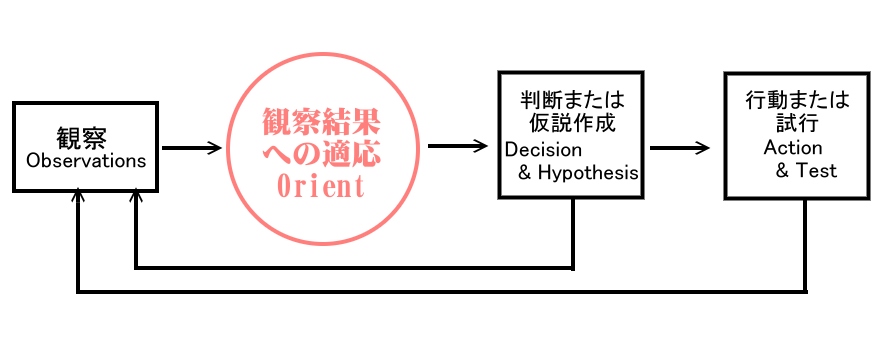

「孫子」の最終章、第十三巻「用間」において「明君智将」が戦に勝つのは「先知也」、すなわち先に知る事、情報で先手を取るからだと述べられているのも、当サイトでは御馴染みジョン・ボイドのOODAループにおいて何より先に「観察(Observation)」が置かれているのも、敵の情報が無ければ戦闘にならん、という単純明快な事実によります。

その最も重要にして最初の一歩である「戦場の敵情を知る事」に関して、今回の戦争では革命的な進化がありました。それが「ドローン革命」です。まずはこの点から見てゆきます。

今さら解説はしませんが、戦争に限らずあらゆる人間の行動は「観察」から始まるとしたのがボイドのOODAループの基本です。その「観察」がどう変わったのか。

皆さんご存じのように、地球上では高い場所ほどより遠くまで視界が効きます。これは二つの利点があるからです。まず低い障害物ならそれを飛び越えて向こう側が見れる事。さらに地平線の先、約5㎞から先の観測は高度があればあるほどより遠くまで見れるようになる事です(この点は当サイトの「丸い地球で戦争する話」を参照してね)。

飛行機のように高い場所から地面を見下ろせるなら、隣の家はおろか山の向こうも地平線の向こうも見る事が出来ます。夜間でも赤外線カメラが、悪天候でも高周波の地形レーダーがあれば一定の情報を得る事は可能です(可視光線に近い周波数の赤外線では雲の先は見えない)。戦争ではまず敵の位置を知らないとあらゆる対策、攻撃も防御もできません。よってこの見え過ぎちゃって困るの状態は理想的な条件となります。

このため近代戦においては戦場を空から観測する装置が次々と登場しています。そして同時にそれを妨害する工夫がイタチごっごのごとく出現、より有利な情報を得るため&与えないための戦いが空で繰り広げられる事になりました。

当然ながら最初に本格的に投入された航空観測装置は気球です。

すでにアメリカの南北戦争(1861-1865)から本格的に投入されており、日露戦争(1904-1905)でも活躍しました。その流れを受けて第一次大戦では偵察と着弾観測(後者については当サイトの「長距離砲撃者の孤独」を見てね)に大活躍が期待されたのです。写真はそんな時代の観測気球になります。ところが現実の戦場ではそんな夢はあっさり砕かれてしまいます。この戦争から本格投入された飛行機によってあっという間に絶滅危惧種兵器とされてしまうのです。止まって宙に浮いてるだけの気球は航空機からしてみれば格好の的でしかなく、戦場の空では片っ端から撃ち落とされてしまったからでした。

当然、その次に期待されたのはその航空機による観測でした。航空機は敵を探し回れる、より見やすい位置取りが出来る、という大きな利点があったからです。ところが戦闘機が登場すると、敵地をウロウロ飛び回ってる偵察機はこれに追いかけ回される事になります。高速の機体を使えば偵察は可能ですが、長時間、敵地上空に留まる必要がある前線観測&着弾観測の活動は事実上、不可能に近いものになります。

自分の陣地を偵察しても意味が無いので、偵察機は通常、敵地上空を飛びます。当然、敵はその情報を持ち帰らせないために戦闘機でこれを撃墜に来るでしょう。このため第二次大戦中から偵察機には敵機を振り切る高速性が必須となりました。その解決策は二つあり、写真の日本陸軍の機体、百式偵察機のようにベラボーに速い専用の機体を開発する、もう一つが英米のようにスピットファイアやP-38といった既存の高速戦闘機にカメラを積んで偵察機とする、でした。

それでも任務は命懸けであり、気楽に飛ばせるものではありません。ましてや常に前線に張り付いてリアルタイムで情報を得るなどは事実上不可能となっていました。この場合、地上の対空砲火も恐ろしい脅威になります。

そのチョー高速で飛んで、敵機どころか敵のミサイルすら振り切って逃げ帰る究極の偵察機がアメリカのSR-71でした。ただしそのベラボーな速度の維持とミサイルから逃げ切るために高高度飛行が必須であり、細かい情報の取得などは無理でした。当然、一定空域を旋回しながら情報収集を続ける、なんて芸当もできません(マッハ3前後で高度を落とさないように旋回する場合、その旋回半径は100㎞を超えて来る。よって旋回する間に移動してしまう距離は首都圏どころか関東平野よりさらに広い。ほぼ四国の東西幅に匹敵)。このため最終的には解像度の高いカメラが搭載された偵察人工衛星にその地位を譲ることになります。

ただし一方的な航空優勢が確保できるなら、近接航空偵察&着弾観測は不可能とは言い切れないモノがありました。もしそれが可能なら地上戦を一方的に優位に進められますから、やってみる価値はあります。実際、圧倒的な航空優勢を確保できた第二次大戦末期のアメリカ軍は前線で盛んに航空機による敵情観測をやっています。さらに戦後も、朝鮮戦争とベトナム戦争でのアメリカ軍は低速機による前線の精密偵察&着弾観測に挑んだのです。ただし朝鮮戦争までは比較的うまく行ったのですが、地対空ミサイルが登場し、それを中心にハリネズミのごとく対空兵器を地上に張り巡らせた北ベトナム&ラオスの空では、相当な損失を出しました。

Photo:National Museum of the U.S. Air Force

ベトナムの空飛ぶ双胴の軍馬、セスナ O-2 スカイマスター。

多用途機として連絡、前線偵察、そして攻撃機の誘導と着弾観測に投入されました。ちなみに写真の機体はロケットランチャーをぶら下げてますが、これは地上攻撃用ではなく、後続するF-105などの爆撃部隊に敵の位置を示す発煙ロケット発射用だと思われます。

1976年の4月になってまとめられたベトナム戦争の機体損失に関する報告書、“A COMPARATIVE ANALYSIS OF USAF FIXED-WING AIRCRAFT LOSSES, IN SOUTH EAST ASIA COMBAT”によるとO-2は地上からの対空攻撃で72機が撃墜されたと述べられています。そして国立アメリカ空軍博物館によると、空軍が導入したO-2は全部で532機。となると全体の約13.5%が撃ち落とされてしまったわけです。当然、532機全部がベトナムに送られてはおらず、実際の損失率はさらに大きかったでしょう。恐らく20%近いと思われます。機体の損失だけでなく、パイロットの損失まで考えるとあまりに高くつき、もはや現実的な手段とは言えません。さらにベトナム戦以降は、歩兵が携行できる赤外線誘導ミサイルなどが登場、低空、低速の前線飛行は極めて危険になってきます。

このため敵地上軍のリアルタイム観測を行うには、対地上精密レーダーを積んだ特殊な観測機、E-8などが無いと不可能と考えられるようになったのです。実際、そう判断したからアメリカは陸軍&空軍が協同でE-8を開発したわけです。ただし安全のために一定の距離からの観測とならざるを得ず、上空というよりも横方向からのレーダー照射になります。よって途中に山地などの障害物があると、その先は全く見えません。当然、得られる情報は限られたものになってしまいます。さらにいえばE-8は極めて高価な機体であり、アメリカ以外ではそうそう運用できるものではありませぬ。

ではそんな贅沢な機体を持たない軍隊はどうするのか、という点に突破口を開いたのがイスラエルでした。1973年には早くも無線操縦の無人機にビデオカメラを積んでリアルタイムに戦果を観測する、という事を始めています。ただし当時の技術では電波の届く距離、映像の解像度などに問題が山積みで、まだまだ戦場の主役になるには力不足でした。

それでもこの無人機はアメリカ軍、中でも海軍の興味を引きました。1980年代にUSSアイオワ級戦艦を復活させたものの、さすがに艦隊決戦などあるわけがなく、その用途は海上から陸に向かってバカスカ砲弾を撃ち込む艦砲射撃に限られました。ところが水柱が立たない地上攻撃ではレーダーに頼った着弾観測と射撃管制ができません(ここら辺りも「遠距離砲撃者の孤独」を参照の事)。ところがそれが出来ないとまともな艦砲射撃は不可能なのです。よって上空から着弾を確認する必要があるのですが、貴重な空母艦載機をそんなレーガン大統領の気まぐれで出てきたような任務に回すわけにも行きません(というか敵地上空に入るなら自分で爆撃すればいい)。

ここからアメリカは海軍と海兵隊によって無人の無線操縦機、いわゆるドローンの開発に本格的に進むことになりました。後にこれに陸軍も合流します。そしてその流れの集大成となり、さらに想像を超える形で戦争の「観察」を革命してしまったのが、今回のウクライナ・ロシア戦争だったのです、という感じで今回はここまで。次回、無人機の歴史を踏まえてウクライナのドローン革命について見て行きましょう。