■5月20日の夜までに

5月19、20日の快進撃において、用意周到だったグデーリアン率いる第19装甲師団は絶好調でした。中でも配下の第2装甲師団はこの二日間でペロンヌ周辺から100km近くを疾走してしまいます。そして最後は燃料に不安を抱えながらも行ける所まで突っ走って、ついに英仏海峡に到達してしまうのです。これでマンシュタインの考えた作戦の大筋が完成した事になります。

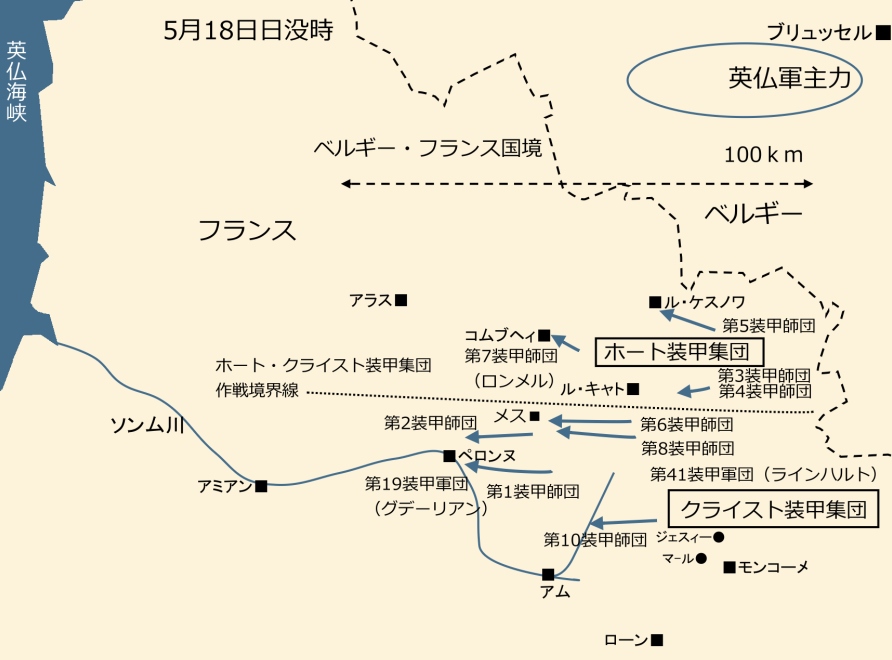

この辺りを地図で確認して置きましょう。まずは既に見た、ヒゲのヒトラー公認進撃直前の18日の日没までの状況。ちなみに地図上では記載しませんでしたが、セダンとストンヌで大打撃を受け、一時的にグデーリアンの配下を離れた大ドイツ歩兵連隊は第10師団を追う形て行動を再開しており、19日の段階で正式にグデーリアンの配下部隊に復帰しています。

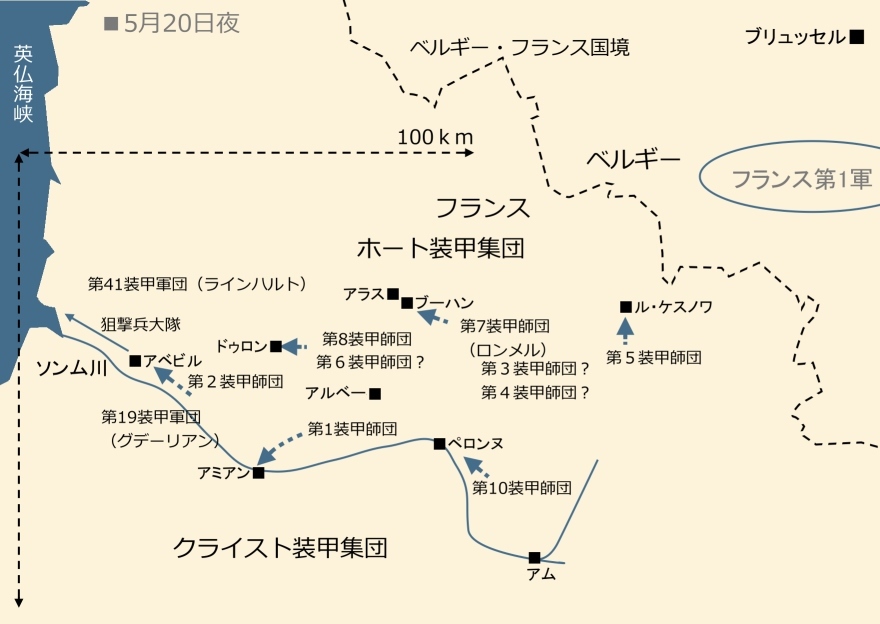

そこからほぼ二日後の状況が以下の地図です。注目はソンム川沿いのグデーリアンの第19装甲軍団の快進撃でしょう。ソンム川を盾に南方からのフランス軍の反撃を防ぐ形で進撃、さらに第2装甲師団が途中から先行します。この結果、20日夜の段階で河口近くの都市、アベビル(Abbeville)に同師団は到達、さらに機械化歩兵からなる一個狙撃兵大隊を海峡部に送り出し、この日についに英仏海峡に到達しています。すなわち、ベルギー北部の平野部に展開する、連合軍主力の脱出口を塞ぐのに成功したのです。

御覧のように、ドイツ軍が持つ全10個装甲師団の内、9個師団がフランス北西部、英仏海峡沿い一帯に集結していました。ル・ケスノワで拘束されていた第5装甲師団を除く8個師団は東西約100㎞、南北約50㎞に密集しており、そりゃ一帯のフランス軍は何も出来んわ、という状態なのです。ちなみに残る第9装甲師団は予備戦力として後方にあったので、この段階でドイツ軍が持つ全機甲戦力がここにあったと言っていいでしょう。

ここで一度、20日夜における各師団の進出位置を確認して置きましょう。

まずは北のホート装甲集団から。集団のエース部隊、ロンメル率いる第7装甲師団は一帯の中心都市、アラスの約4㎞南にあるブーハン(Beaurains)

に毎度おなじみ第25戦車連隊戦車連隊が既に入っています。後続部隊が例によって遅れていたものの、翌日にはアラスの西を回り、一気に連合軍主力部隊のケツを叩く機動を行う予定になっていました。その北に向けての旋回運動中に連合軍の反撃を食らい、大乱戦に巻き込まれるのですが、この辺りは次回に。

同じくホート装甲集団の第5装甲師団はその遥か東、ベルギーとの国境に近いル・ケスノワで釘付けになっていたのは既に見た通り。そしてダイル線での死闘の後、18日からホート装甲集団に移籍となった第3、第4装甲集団は未だ合流のために移動中で、正確な位置は不明。とりあえずフランス領内に入っていたようなのですが、ダイル線での死闘の結果、かなりの損失があったので、補給と休息のために休止していた可能性もあります(特に第4装甲師団は損失が大きかった)。

もう一方のクライスト装甲集団はソンム川沿いに100㎞近くに分散敷いてる状態でした。常識的にはやってはならぬ戦力の分散ですが、心配無用なほど連合軍側の組織的な抵抗は既に無くなっていたのです(完全に無抵抗ではなく、一帯にあったイギリス軍の後方部隊とペロンヌやアミアン等で一定の戦闘が発生したが一蹴した)。

とりあえずラインハルト率いる第41装甲軍団から見ましょう。まず20日の16時45分の段階でアミアンの北、ドゥロン(Doullens)

に第8師団が入りました。この点はグデーリアンの指令書から確認できるのですが、残る第6装甲師団の位置は不明。おそらくその近所に居たと思いますけども。

ここで再度同じ地図を載せて置きます。

グデーリアンの第19装甲軍団は第1装甲師団が一帯の中心都市、アミアンの占拠に成功していました。ここはソンム川を挟んで南北に広がる街なんですが、ほぼ無抵抗で制圧、ソンム川南岸へも問題無く渡河できたようです。ただしソンム川南岸には一定の橋頭堡築いただけで、直ぐに海岸線へ向けた進撃に向かいます。それでも交通の要衝であるアミアンを抑えた事で、ソンム南岸からの反撃をほぼ封じてしまう形に成りました。

さらにストンヌの死闘以降、軍団司令部を追いかけるように進んで来た第10装甲師団は、前日までに第1装甲師団が占拠していたソンム川沿いのペロンヌに入っています(ただし引継ぎに問題があって、一時的にドイツ軍部隊が不在になってしまう事件が起きた。幸いにしてフランス軍は戻って来なかったので問題にはならなかったが)。この第10装甲師団の進撃速度はあまり速くないのですが、これはソンム川南岸からの反撃を警戒したグデーリアンが同師団にその警戒を担当させたからでしょう。このため、18日付で第511工兵連隊を第10装甲師団の配下に置き、川に架かる橋の破壊任務を一任しています(全ての橋を落としたわけではなく、以後のフランス本土南下作戦に問題が無い範囲で破壊したらしい)。ついでに先に見た大ドイツ歩兵連隊がその後を追いかけて前進中でした。

そして最も注目すべき活躍を見せたのが第2装甲師団でした。燃料にやや不安を抱えながらも、その進撃速度は凄まじいの一言でした。この20日の朝、アルべー(Albert)に突入して占拠、一帯で訓練中だったイギリス砲兵中隊を丸ごと捕虜にした後に西へ進撃を開始します。日没前に約60㎞西のアベビルへ到達すると、さらに約18㎞先の海岸部へと狙撃兵大隊を先行させ(第二狙撃兵連隊第三大隊)、ついに英仏海峡へと到達するのです(ただし大隊が海岸に至ったのは深夜となり、実際は日付が変わって21日だったらしい)。これによって北の連合軍主力のフランス中心部へ向かう退路と補給路が完全に断たれる事になります。

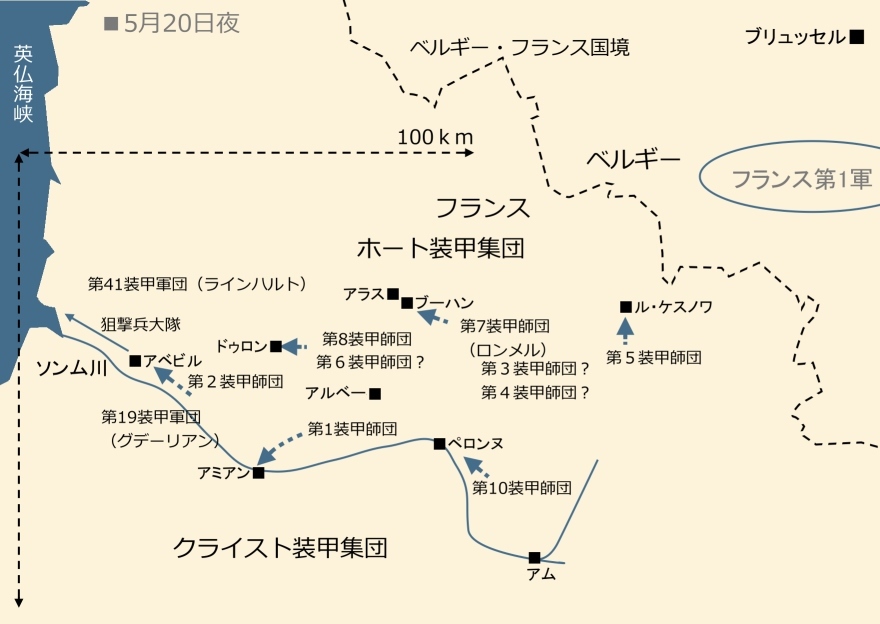

とは言え、ドイツ軍の機甲部隊が英仏海峡に到達しただけでしょ、まだなんとかなるんじゃないの、と思うかもしれません。その辺り、なぜそれが重要なのかを理解するには以下の地図をご覧あれ。

何度か指摘したようにベルギー南部からフランス国境付近までは緩やかな高地(黄色の地形)で、大規模な軍隊の移動には向きません。このためブリュッセル周辺に展開する連合軍主力は、自分たちが入って来たのと同じ場所、アラスからダンケルクを結ぶ平地の入り口からフランス本土に撤退するしか無いのです。その入り口はざっと120㎞幅しかなく、ここにドイツ9個装甲師団が殺到した結果、まさに水も漏らさぬ強固な包囲網が完成してしまったのです。

東のダイル線にはドイツB軍集団が展開、南は丘陵地帯で逃げられない。よって後は強烈な破壊力を持つ9個装甲師団が包囲線を北上させて行けば、自動車のワイパーのように連合軍主力は薙ぎ払われ、殲滅される事になります(最初に説明したように前後から挟むドイツ軍は目の前の連合軍主力に全火力を一気に叩きこめる。対して連合軍は左右両側に火力が分散され、半分ずつの火力しか敵に向けられない)。

その封鎖線の東端部、アラス一帯にあったのがホート装甲集団、中でもロンメル率いる第7装甲師団でした。そのアラス一帯を回転軸に、この封鎖線をドアのように回転させてゆけば、連合軍主力は逃げ場が無いまま磨り潰されるように殲滅されてしまうのです。その回転する先端部、アミアン~アベビルの海岸線一帯には既にグデーリアン配下の第1、第2装甲師団があり、両者の間にはラインハルトの第41装甲軍団の二個師団と第10装甲師団があるのです。もはや連合軍はこの強力な装甲部隊に蹂躙されるしかない、と思われたのがこの20日の段階となります。ゆえに第2装甲師団が海岸線に到達の報を聞いて参謀総長ハルダーは狂喜乱舞し、イギリス首相のチャーチルは激しく動揺したのです。

ところが実際は「ダイナモ作戦」、いわゆるダンケルクの奇跡によって英仏連合軍の兵力の多くがイギリス本土への脱出に成功してしまいます。なんぜそんな事が可能だったのか、と言えば例のヒゲの伍長、ヒトラーのパニックとそれを煽ったA軍集団のボス、ルントシュテットの存在があったのですが、その話は後ほど見ましょう。とりあえず次回からは電撃戦最後にしてロンメル師団最悪の死闘となったアラスの戦いに至る過程をを見ましょう。

といった感じで今回はここまで。