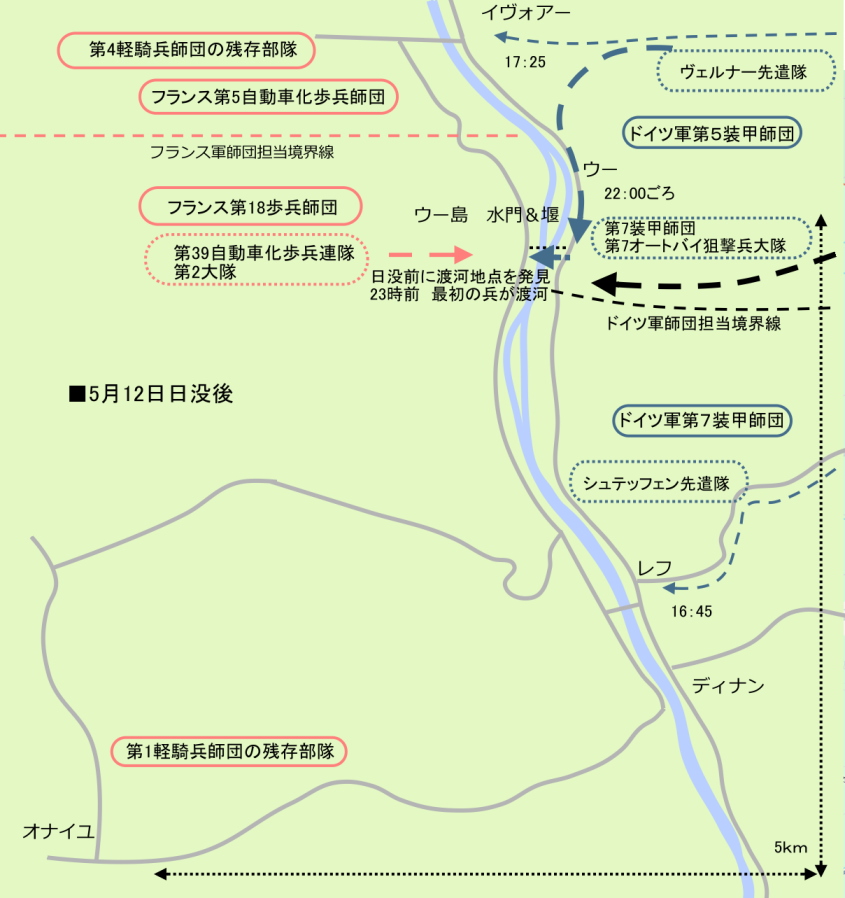

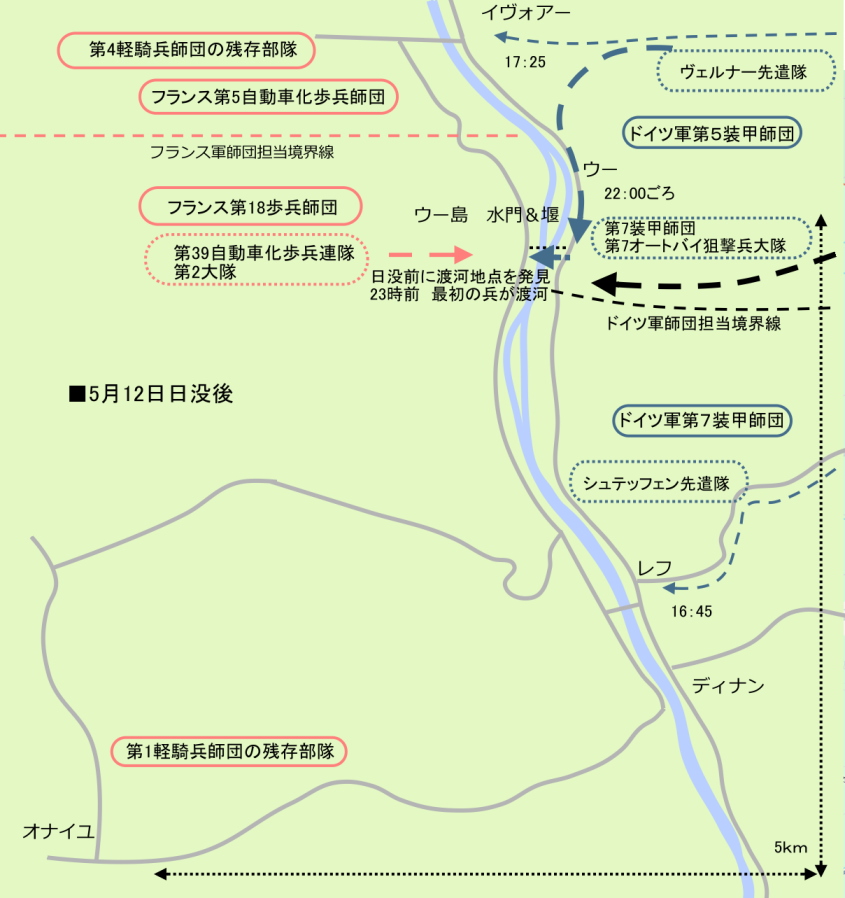

その後、日没後の23時ごろまでには以下のような状態になって行きます。

大きな動きがあったのが無傷で発見されたウー島の水門&堰で、まずは第5装甲師団のヴェルナー先遣隊が日没を待って渡河を開始します。同先遣隊配下の第3オートバイ狙撃兵中隊は全く抵抗を受けずに対岸にたどり着き、日付が変わる前の23時過ぎには一定の橋頭堡を築いてしまうのです。ただしさらに南下を開始しようとした段階で初めて反撃を受け、以後、増援を待ちながら一帯に釘付けとなってしまいます。

ちなみにこの段階で同先遣隊はロンメルの指揮下にあったので、第7装甲師団が最初に渡河した、という誤解を後世に残す事になるのですが、事実として彼らは第5装甲師団の部隊でした。この堰と水門を利用した渡河作戦に関してはロンメルは何ら絡んでないのです。そしてこれはドイツA軍集団の中で最初のマース川渡河であり、最初の橋頭堡の確保でした。

ついでに自分が直接指揮して無かった部隊が最初に渡河しちゃった事についてロンメルはほぼ無視、リデル・ハートもほぼ触れていません。まあ、そういった人達は無視して公平に述べるとこの渡河が一気に左岸のフランス軍陣地にクサビを撃ち込む形になり、以後の戦闘の重心点となって行きます。

さらに第5装甲師団が渡河を開始する直前の段階で、一帯にロンメルが先行させた第7オートバイ狙撃兵大隊を中心とする部隊が到着しました。これは水門&堰の発見を知ったからではなく、そもそも第7装甲師団が予定した南北二つの渡河点の内、ここが北側の渡河予定地点だったからです。同部隊は渡河用の運搬船を組み立てて渡河を開始するのですが(渡河橋の土台に使われる大型船だが単独で船としても使えた。「ロンメル戦記」だとこれによって舟橋を組み立てたように読めるが誤りで、この段階では運搬船として利用)、どうも12日の夜の段階では、第5装甲師団の部隊に続いて、水門と堰から一部の兵が渡河したようにも見えます。ただしこの部隊の渡河開始時間が良く判りません。それでもこの北側の部隊が第7装甲師団で最初に渡河に成功する事になったのは確かです(ちなみに第7オートバイ狙撃兵大隊が先に渡河したとする当時の記録は事実誤認。第5装甲師団の兵が先。この点は「電撃戦という幻」の中でフリーザー氏が当時の生存者から確認を取っている)。

■フランスはまたもグダグダだった

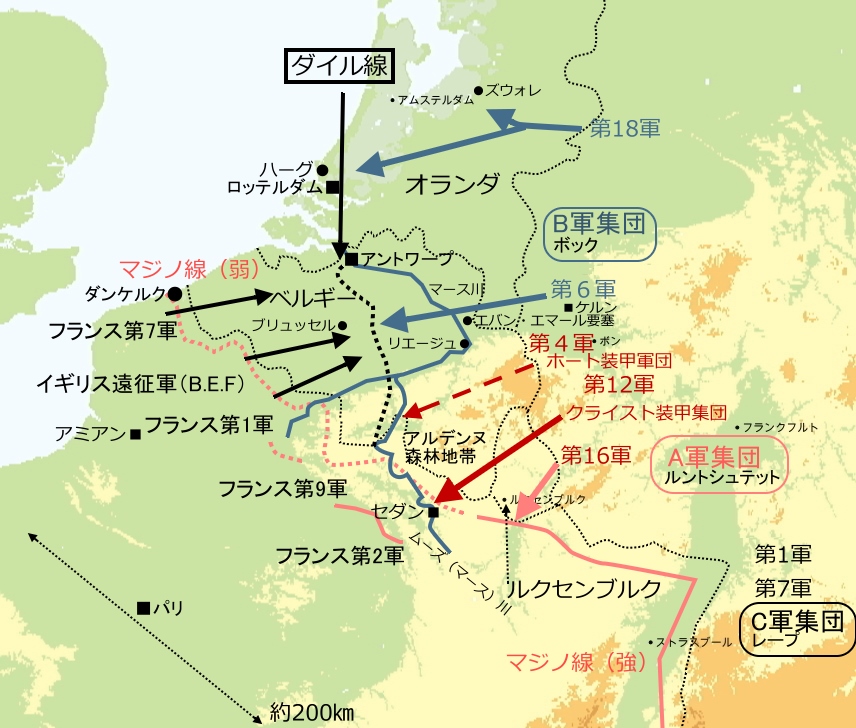

ここで守るフランス側の状況を確認して置くと、一帯はドイツ第4軍の真正面を守るフランス第9軍の管轄であり、北が第15自動車化歩兵師団、南は第18歩兵師団の担当地区となっていました。

連合軍主力が展開するベルギー北部の平原に近い事もあり、セダン周辺に比べると練度の高い部隊が置かれ、特に北側の第5自動車化歩兵師団は精鋭と言っていい部隊でした。ただし例によってドイツ軍は数日掛けてじっくり渡河作戦をやる、という前提で展開しており、その布陣は遅れていました。北の第5自動車化歩兵師団は12日中に展開を終えたものの、南の第18歩兵師団は12日夜になっても半分ほどが一帯に到着しただけ、残りの兵とほどんどの野砲は14日までに現地に到着する予定になっていました。すなわち、今度もまたフランス軍は間に合わなかったのです。もう一度、その展開を地図で確認して置きましょう。

両師団の担当境界線がウー地区西岸部にあったのですが、これは第2軍団と第11軍団の担当境界線にもなっており、このため両師団は隣接しながらも異なる指揮系統に属していました。不幸にして指揮系統が分断されるその一帯からドイツ軍最初の渡河が行われてしまったのです。さらに展開が遅れていた南の第18歩兵師団はこの一帯に兵を置いておらずフランス軍空白地帯になってしまっていました。ただしその上層部、第9軍の司令部が直前にこの点に気がつき、12日になってから予備戦力の第39自動車化歩兵連隊から一個大隊を急遽派遣しています。この大隊がウー島の水門&堰を渡って来たドイツ兵をかろうじて食い止めたのです。ただし自分たちの陣地に接近して来たドイツ兵を撃退はしたものの、それ以上の反撃には出ず、ドイツ軍が左岸に最初の橋頭堡を築くのを許してしまうのでした。

さらにこの部隊はドイツ側の渡河成功を翌日の朝になるまで上層部に連絡せず、第9軍司令部がこの事を知ったのは翌13日の正午、最終的にフランス軍総司令部がディナンとウー周辺のドイツ軍渡河成功を知ったのは翌13日の午後になってから、13時半ごろだったとされます。すなわちドイツ軍の渡河成功から24時間以上、フランス軍総司令部はその事実を知りませんでした。しかもその報告はウー地区で一個大隊が苦戦中、というだけだったのです(実際はこの時点で第5装甲師団に加えて第7装甲師団の北側部隊も一帯に殺到していた)。この点は例によってフランス軍の呑気さが感じられる部分ですが、一帯を守るのが予備戦力から投入された歩兵大隊だけでは、そもそも無理があった、とも言えるでしょう。

ついでに偶然ながらフランス二個師団の担当境界線はドイツ側の二個師団の担当境界線とほぼ一致していました。ただしマース川の中洲、通称ウー島にあった堰と水門の上から第5装甲師団の部隊が渡河を開始すると、ドイツ側の境界線はやや南に移されます。

さらに12日中に一帯まで撤退して来たフランス軍第1、第4の二個軽騎兵師団の存在が一帯の指揮系統と部隊配備に混乱を引き起こしていました。両部隊は撤退後、左岸の防衛に付きましたが、指揮系統はドタバタしたままで、第15装甲軍団を迎え撃つ事になったのです。ただしこの混乱状態の中でもセダン一帯で見られたようなパニックからの潰走は発生せずに終わります。特に南側で撤退戦を行った第1軽騎兵師団は14日になってから、オナイユ周辺でロンメル率いる第7装甲師団を迎え撃ち激しく抵抗しました。この点、グデーリアン軍団に比べるとロンメルの戦いはそこまで素早くなかった、という事でもありますね。

こうして12日中にA軍集団中で最速の渡河を成功させていたのが第15装甲軍団だったのですが、翌13日からは大激戦に巻き込まれて行く事になります。といった感じで今回はここまで。