■ロンメルの論は無論突撃のロン

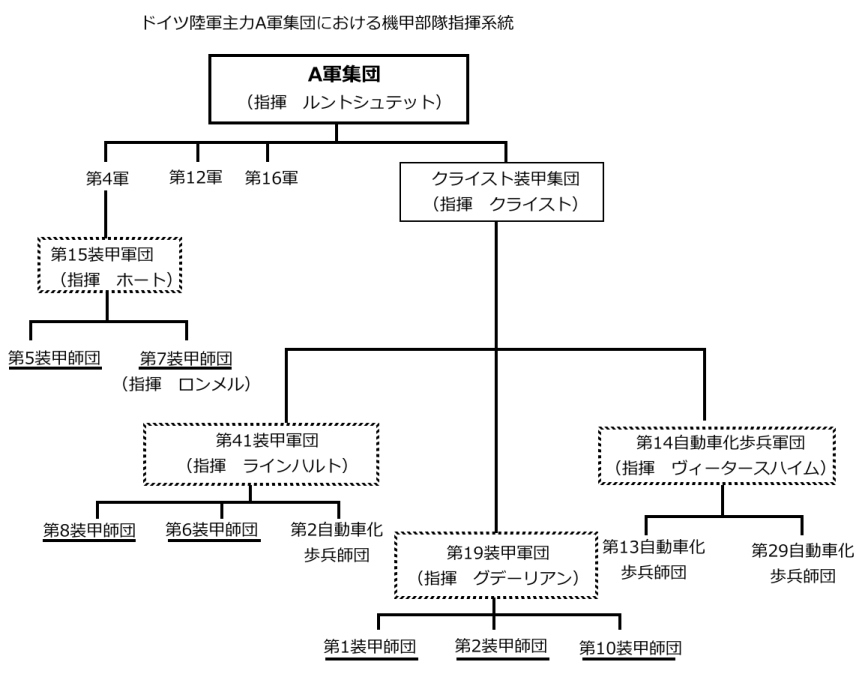

既に述べたように、対フランス&低地諸国の電撃戦が開始された段階で、ドイツ軍には10の装甲師団しかなく、その半分に当たる5個師団がこれまで見て来たクライスト装甲集団に配属されていました。攻勢に出るA軍集団全体で見ると、さらに第5、第7の2個師団が第4軍配下の第15装甲軍団に置かれており、その一つ、第7装甲師団の師団長だったのがロンメルとなります。念のために組織図で確認すると以下の通り。

第15装甲軍団に属する2個師団の任務は、クライスト装甲集団の北側を並行して進撃、北の平野部にある連合軍主力が万が一にも南下して来た場合に備え、その盾として働く、というもの。よってあくまで主力の活動を援護する部隊だったのですが、功名心の権化、ロンメル閣下は主役は俺だ、とばかりに一気に暴走してしまうのです。まあ結果的にグデーリアン軍団も神速進撃に成功したので、その北面を守る、という任務をこなした事になるんですけどね。

ただしホートの第15装甲軍団は、クライスト装甲集団の「敵主力部隊への決定的な打撃力」とは任務内容が決定的に異なったため、配属された中に最新のIV(4)号、III号戦車はほとんどありませんでした。代わりに主力となっていたのは既にナチスドイツが併合していたチェコスロバキアの兵器会社、Českomoravská

Kolben Daněk/ČKD社製の小型戦車、LT vz.

38、ドイツ軍に置ける呼称は38(t)戦車で、恐らく全体の半数以上がこの戦車だったはず。ちなみに(t)はドイツ軍の正式名称に含まれ、カッコつきの名前、という珍しい名称の戦車となっています。これ、現場では何と呼んでいたのか、未だによく判らない名称の一つです。現代のドイツ人は、カッコを外して単に38戦車、と呼んでいるようですが。

小型ながら優秀な戦車であり、武装と装甲を強化しつつ終戦に至るまでドイツ軍は使い続けました。さらにチェコスロバキア時代には海外にも輸出され、イランやペルーでは戦後に至るまで現役だったようです。

■Photo:Federal

Archives

37㎜砲を装備する38(t)戦車はI号、II号戦車より強力な戦力となるものでした。電撃戦終了まで、ドイツ軍の主力戦車の一つだったと言ってもいい戦車です。見ての通り小型な事、装甲板がリベット止めで被弾時の耐久性に問題がある事など欠点も多いのですが、それを補う性能を持っていたようです。ちなみに大戦末期に製造が開始される小型駆逐戦車ヘッツァーはこの車体をほぼ流用して開発されたものでした。

写真は電撃戦中の第7装甲師団の38(t)戦車で、右に写っている将官はロンメル本人。自己顕示欲を越えてほぼナルシストだった可能性が高いロンメルはカメラマンを連れて作戦に望み、多くの写真を撮らせたと言われています。残念ながら敗戦までにそのほとんどが失われたようですが、もしかすると次回作、「戦車は攻撃する」に使うつもりだったのかもしれません。ちなみにロンメルのナルシストぶりを示す話が、例のシュミット少尉著の「ロンメル」に出て来ます。それによるとアフリカ戦線まで祖国からファンレターが届いていて(多くが女性から)、その一つ一つにサイン入りの自分の写真を入れて返信していたそうな。このためベルリンで撮影した写真が大量に現地に持ち込まれており、定期的に補充もされていた、との事(あの補給困難なアフリカ戦線でどれだけ無意味な事か)。ちなみにロンメルが興味がない相手にはシュミット氏が返信を書いていたとか。

といった感じで、今回はここまで。いよいよ次回かから「進めロンメル、ガソリンの限り」がスタートです。まあ、いろいろアレなんですけどね。