さて、この日アメリカ艦隊側の迎撃戦闘機は全部で17機が残って居ました。

日本側が艦隊護衛に残した19機と似たような数ですが、

日本が攻撃隊に19機のゼロ戦を護衛に付けたことを考えると、

やや不足気味と言ってよく、日本側の護衛戦闘機と1対1の空中戦に巻き込まれたら、

攻撃機の迎撃に向かう機体は全く居なくなってしまうのです。

(ちなみにアメリカ攻撃隊の護衛戦闘機は15機と日本側に比べて劣勢になってる上、

その一部は艦爆と一緒に迷子になったため、目的上空にすら到達できなかった)

そして、先に述べたように、ここに戦闘機指揮官の

かなりお粗末な迎撃誘導が加わり、事実上、

アメリカ側の迎撃戦闘機は、日本の攻撃隊が艦隊に襲い掛かるまで、

ほとんどまともな迎撃が出来ませんでした。

せっかくのレーダーによる誘導の優位が生かせないどころか、

むしろマイナスだったとすら言えます。

これが日本側の大きな戦果に繋がって行くのです。

この辺りを少し詳しく見ておきましょう。

その前に基本的な事として、当時の対空警戒レーダーの性能について、

少し見ておく必要がありにけり。

詳しくは以前にイヤンてな位に解説したので、そちらをみてもらうとして、

ここで最低限の確認だけ。

まず、レーダーには大きく二種類あります。

精度は落ちるけど、遠距離から敵を捉えられる警戒用レーダー、

そして精度は高いけど、近距離までしか届かない射撃管制レーダーです。

(ただし両者とも距離データの精度はほぼ同じで(差は数十cm単位)極めて正確。

精度の差が出るのは方位、高度の数値、

そして何m以下の大きさまで見分けられるかの分解性能でした。

珊瑚海海戦、1942年5月の段階でアメリカの主な軍艦に搭載されていたCXAMレーダーは

精度は落ちるけど、探知距離が長い警戒用レーダーでした。

このレーダー、距離以外のデータはそれほど信頼できるものでは無く、

100㎞とかを超える距離だと、相当な誤差が出る確率があります。

(原理的に長距離まで探査するためには、使用する周波数が低くなり、精度が下がる。

遠くまで高周波を飛ばせるような高出力マグネトロンはアメリカと言えどまだ持って無かった)

なので、このレーダーで判るのは敵の有無と距離だけと考えてよく、

そんなレーダーで敵の方位、高度を読み取ったところで

数値が正しい事は期待できない、と考えるべきでした。

ところが、この時の航空戦司令部は、この数値を元に、

迎撃機の誘導をやってしまったのです。

さらに加えて、レーダー誘導を行っていた戦闘機指揮官(Fighter Director)の

不手際もあり、アメリカ側はレーダーの優位を全く生かせないまま

迎撃戦闘を迎える事になってしまうのでした。

■Image credits:This image is cropped from Photo # 80-G-312018.

Official U.S. Navy Photograph, now in the collections of the National Archives.

以前にも紹介したベッドスプリング型アンテナ、またの名を魚焼き網アンテナ(命名:我)を使用するのが

CXAMレーダーの特徴で、アメリカ艦でマストの上など高いとこにこれがあったら、

警戒レーダーを搭載済み、と判断して問題ありませぬ。

(手前のポールと横棒は信号旗掲揚ロープをつなぐマスト。その奥の四角い枠組みがアンテナ)

ちなみに対空戦闘の誘導にCXAMレーダーを使うのは、そもそも無理がある、と考えるべきでした。

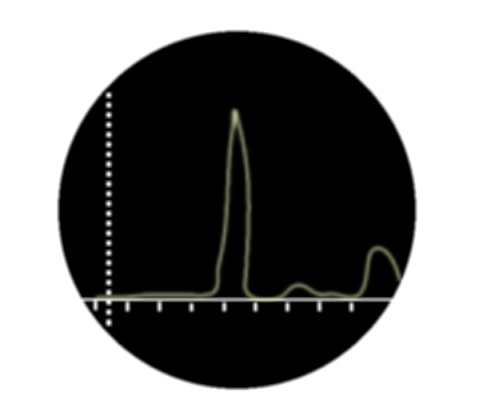

CXAMレーダーは、探査レーダーと聞いて21世紀の我々が普通に思い浮かべる

こういった360度方位表示のPPIスコープ(plan position indicator/PPI)ですらなかったのです。

その表示にはオシロスコープに似た、原始的なAスコープを使用してました。

なんだこれ、という感じですが、レーダーアンテナをぐるっと回転させ、

今向いてる方向の前に目標が居れば、こういった線が飛び上がるような反応が現れ、

下の目盛りで、目標までの距離を読み取ります。

敵の方位はレーダーの向きから物理的に読み取るのですが、

そんな方位の判定では、相当な誤差が出るだろうなあ、というのはなんとなく判るかと。

(距離は光速度から計算するので正確だが、目盛りをどこまで読み取れるかで誤差は出る)

ちなみに、CXAMレーダーでは原理的に目標の高度は判りません。

とりあえず一定高度から下、あるいは上は反応が出なくなるんで、

高度200m〜6000mの間、といった極めて意味がない情報が判るだけです…。

(高度を測るなら電波の拡散範囲を絞って(周波数を上げて)からレーダーの首を上下させ、

反応が一番強い角度を読み取り、後は距離から三角関数で計算する事になる。

低周波のCXAMレーダーではそんな芸当は不可能だ)

当然、相手が何機だろうが、反応はこんな感じですから、目標が大編隊か、

あるいは少ないか、ぐらいまでは判りますが、その数なんて全くわからないのです。

ちなみに敵味方識別装置(IFF)を搭載した機体はその反応が極端に大きくなる、

つまり跳ね上がる山の大きさが高く、広くなる事で見分けるのですが、

それって相手が大編隊の場合も同じ事になるはずで、

その識別には相当な読み取り訓練が必要だった気がします…

さて、では実際のレーダー誘導の状況を見て置きましょう。

まず、10:55にUSSレキシントンのレーダーによって、

大編隊が方位20度(北北東)、距離68海里(約126㎞)から

TF17に向かって来るのが発見されます。

当時の警戒レーダーの周波数では、

小型機が密集編隊を組んでしまうと別々に認識できないので、

正確な数は不明でしたが、その反応の大きさからして、

日本側の大規模攻撃隊であるのは間違いないと判断されます。

(距離は報告書によって異なる数字があるが、多数決で上の数字を採用)

126㎞というはかなりの距離ですが、

それでも250km/h前後の巡航速度で接近してくる航空機なら、

残された時間は30分前後という事になりますから、

戦闘準備には最低限の時間でしょう。

ちなみに、この段階で既にUSSヨークタウンにあった8機と

USSレキシントンにあった9機、全17機の

迎撃用F4F戦闘機は全て上空に上がってました。

この後、10:59になってからUSSレキシントンに居た戦闘機指揮官が艦隊周辺で

警戒飛行中だった全戦闘機を、艦隊上空に集合させます。

この敵発見から最初の集合命令が出るまで4分もかかったのも微妙なところで、

不審に思ったUSSヨークタウン側の戦闘機指揮官が敵の接近に気が付いてるか?

とUSSレキシントンの戦闘機指揮官に状況を確認すると、

知ってるよ、と答えてようやく行動に移ったとされてます。

そして11:02にUSSレキシントン隊の9機の内、5機の戦闘機に対し、

艦隊から十分な距離を開けて目標と接触するよう、指示が出されます。

(艦隊を離れて迎撃する最初の戦闘機にUSSレキシントン隊が選ばれたのは、

おそらくIFFの問題からだろう)

この先行して迎え撃つべく指示された5機には、

距離30海里(約55.6㎞)、方位20度、高度は10000フィート(約3048m)

という目標地点が与えられます。

(ちなみにこの高度はアメリカ海軍用語でAngels 10となる。Angels 1= 1000feet)

高度が中途半端なのは、レーダーで敵の高度が読み取れない以上、

急降下爆撃の高高度と、雷撃機の低高度、どちらにも対応できるようにしたからで、

この後、2機だけが雷撃機を警戒するため、低高度への移動を命じられます。

ところが急降下爆撃隊の迎撃に向けられた

残りの3機は高度の変更指示を受けなかったため、

艦隊から20海里(約37km)の地点(つまり目標地点まで10海里も手前)で

1000〜2000フィート以上(約305〜610m)上空を飛び去る

日本側の攻撃隊とすれ違い、なす術もなく見送る事になりました…。

急降下爆撃機が4000m以上の行動から来る、というのは

実戦を経てなくても常識なんですから、

なんで戦闘機指揮官が、こんな誘導をやってしまったのかどうも理解できません。

その後、3機は、あわてて上昇に入り

15海里(約27.8㎞)前後の距離でこれに追いつき戦闘に入った、

とされますが、この3機のF4Fによる戦果は不明です。

いずれにせよ、たった3機ではどうしようもないと思いますが…。

さらに低高度に移動するように指示された2機は、

方位が間違っていたようでなかなか敵を発見できず、

日本側の雷撃隊と接触できたのは、艦隊からわずか5海里(約9.3㎞)前後の地点で、

すでに攻撃する日本の攻撃隊からも艦隊からも、双方で目視できる状況でした。

ちなみに、こちらも正確な戦果はよくわかりませぬ。

とりあえず、たった5機の戦闘機をさらに二分割してしまったわけで、

これで抑止効果がある、と本気で思ってたなら、

あまりに戦争を知らない、と言わざるを得ない部分です。

なんぼ初めての空母艦隊決戦とはいえ、ちょっとヒドイでしょう、これ…。

そんな対空戦闘の指揮を執っていたのは、

戦闘機指揮官(Fighter Director)のギル(F. F. GILL)大尉という人物なんですが、

ざっと調べただけでは、どんな人かよく判りませんでした…。

その後、11:08になってから、今度はUSSヨークタウン隊の8機の内、

4機が同じ方位20度で、15海里(27.8㎞)の距離に

1000フィート(約305m)の低高度で向かうよう、指示されてます。

雷撃機の迎撃を目論んでいたのでしょう。

ところが、この高度で現地に到着しても周囲に敵は見えず、

F4FからUSSレキシントンの戦闘機指揮官に問い合わせると、

艦隊は既に攻撃を受けてる、高度10000フィートまで上昇して戻れ、

という理不尽極まりない命令を受ける事になりました。

上昇にかかる時間も考えると、この4機は迎撃戦に参加できなかった、

と見ていいと思われます。

残りの機体の内、USSヨークタウン隊の4機は、

8000(約2438m)〜10000フィート(約3048m)の艦隊上空待機が命じられてました。

この中途半端な高度は何がしたいんだ、という感じで、

実際、急降下爆撃、雷撃、共にその迎撃に失敗してます。

USSレキシントンの残り4機の内2機は、高度12000フィート(約3658m)まで上昇、

そこで待機するように命令を受けてます。

これも中途半端な高度で、急降下爆撃機を迎え撃つなら

あと1000mは要ると思うのですが…。

でもって、最後に残ったUSSレキシントンの2機はどこで何をしてたのか、

明確な記録が無く、わかりません…

とりあえず海戦後にまとめられた報告によると、

日本側の攻撃開始までに接触、迎撃に成功していたのは

17機中わずかに3機だけだった、とされており、

そのお粗末な迎撃ぶりが伺えます。

反応時間の遅さ、送り出した機体の数の中途半端さ、

レーダーで判らないといっても、敵の行動は予測できるのだから、

それに合わせた高度を予め指示しなかった不注意、と

ここまで徹底してミスを重ねた指揮官はちょっと珍しいでしょう。

この時期は空母艦隊決戦の初期段階で、試行錯誤はあって当然なんですが、

これは明らかに個人の資質にその原因を求めるべき例だと思われます。

たった一人の指揮官の無能が、空母一隻の損失に直結する、

という恐るべき実例でしょう。

ちなみに、先に見た、SBDによる対雷撃機迎撃隊は、

最初から低高度、艦隊から近距離に配備されていたため、

ほとんどが敵との接触に成功してます。

が、先にも書いたように、日本側の97式艦攻が予想以上に

高速、高高度で突っ込んて来たのでまともに追いつけず、

さらに護衛のゼロ戦から追いかけまわされる事になってしまったようです。

それでも5機のゼロ戦、1機の99式艦爆、

そして8機の97式艦攻の撃墜を申請してるのですが、

まあ、話は1/3くらいの感じで聞いておくべきでしょう。

そもそも日本側攻撃隊のゼロ戦は損失ゼロですしね(笑)。

さて、そんな感じで日米両艦隊の攻撃までの展開を見てきましたが、

次回からはいよいよ攻撃隊の動きを追いかける事としましょう。

はい、今回はここまで。

BACK