■さらなる減速 その2

でもってそれでも完全な減速が行えない場合に備え、空気取り入れ口の後、ダクト内で気流を減速する手段が存在します。

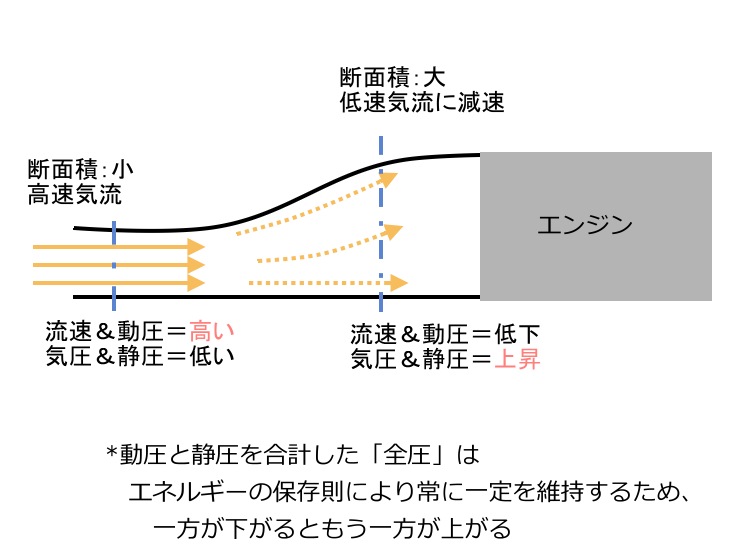

まず、多くの機体が採用してるのが、ダクト断面積の変化による減速効果で、入り口部分を狭くし奥のエンジン直前部分を広くするものです。通過する断面積が広くなると静圧が上がって動圧が低下する、すなわち流速が落ちる流体の特性を利用したもので、図にすると以下のようになります。この構造により、最後の気流の減速を行って、エンジンに音速気流が到達しないようにしてるのです。

流体中では圧力=エネルギーなので、圧力にも保存則が働きます。よって断面積変化で運動エネルギー=動圧が下がると、自動的に気圧=静圧が上がって「全圧」を維持します。これによって速度を殺しながら、同時に高圧部の「全圧」を維持する構造となっているのです。

ちなみに音速以下、衝撃波を伴わない場合、この辺りはおなじみのベルヌーイの定理で計算可能ですが、一度衝撃波を通過してる音速流では圧縮の問題が無視できないため、理想気体を前提すとするベルヌーイの定理は成立は難しくなります。よって計算でその効果を求めるのは困難であり、この辺りは風洞実験で確かめて行くしか無い部分でしょう。

ついでに、F-22の空気取り入れ口には可動部が無いのにに、最高速度はマッハ2を超えて来ています。

普通に考えると、この断面積構造で最後に大きく減速させてる、と推測するしかないのですが、この辺りは正直、謎です。

F-16&F-2の空気取り入れ口は開口部がもっとも狭く、奥に行くに連れて断面積が広がる構造になっているのはこれが目的です。

ちなみに夕撃旅団をお読みの皆さんは、P-51の腹の下にあった冷却ダクトも同じ構造だった、と0.2秒で思いつくはず。

あれも気流の減速のための構造ですが、その目的は動圧を下げて静圧を上げる、すなわち全圧の多くを気圧に変換する事で冷却用の空気が均等にラジエターに当たるようにしたものです(高速気流をそのままラジエターにぶつけると一部分に集中しやすい)。よって冷却効率を上げるための設計であり、その目的は異なるのに注意してください。

F-111の場合、一見するとF-104の空気取り入れ口をさらに上下半分にしたような空気取り入れ口の構造ですが、完全に別物で、あちこちが動いて最適な位置と開口部面積を維持できる可動式になっています。すなわちはるかに進化してるのです。

ただし初期のA型と、写真のような後期型の機体では空気取り入れ口の構造が大きく異なってます。ほとんどビックリドッキリメカだったA型に比べると、この後期型の空気取り入れ口の可動部はかなり大人しくなっているのです。

A型では円錐突起部は前後に動くだけでなく、風船のように大きく膨らんで開口部面積を調整する、という凄い構造だったのですが、後期型では基本的に円錐構造の前後移動で開口部の面積を変えています。

円錐型突起はダクトの途中で終わっており、奥の断面積の方が広くなる構造になっているのが判ると思います。よってこの機体も断面積構造による減速を利用しているのです。

ただしこの点は、あふれ抵抗対策も兼ねてるのですが、それはまた次回に。

世界初の実用音速戦闘機、F-100の場合、空気取り入れ口は何の工夫もなく、単純に機首部で生じる衝撃波背後の高圧を吸い込むだけの設計になっています。

どう見ても十分な気流の減速ができないはずですが、ノースアメリカン社とアメリカ空軍はマッハ1.4は出たと主張しています。

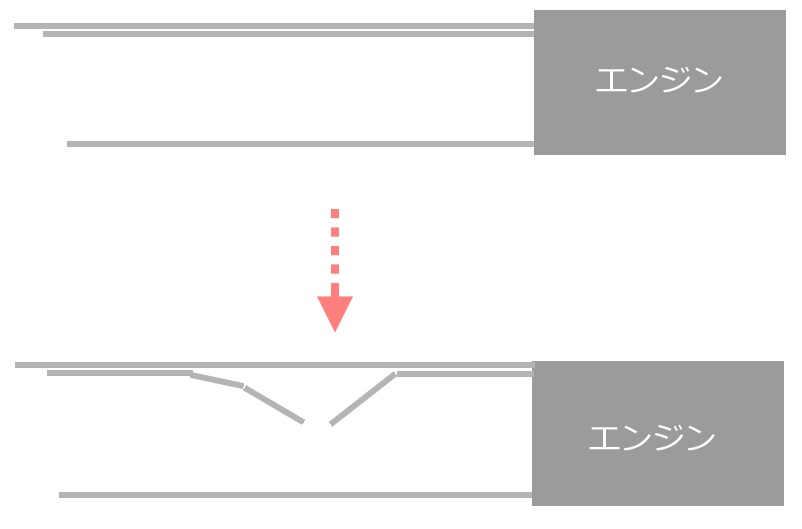

これは空気取り入れ口をおちょぼ口、小さく絞り込む形にして、その後のダクトを太くし、先に見た断面積効果で気流をの動圧を静圧に変換して減速した結果と考えるしかありませぬ。ただし個人的にはどうも疑わしく、実際は水平飛行でマッハ1.2位が限界だったのでは、と思ってます(笑)。

ちなみに開口部を小さくしてるのは、周囲の薄い唇部だけで小規模な衝撃波を発生せるため、ここを大きくするとドーナツのように真ん中に高速気流の抜け穴ができてしまうから、という理由もあったはず。

同じような何の工夫もない空気取り入れ口を採用した機体にスウェーデン謹製のドラケンがあります。

F-100の二年後に初飛行した機体なので、同じ単発エンジン構造ながら、空気取り入れ口を二つに分け、機首部との二段階減速にした工夫は見られるのですが、空気取り入れ口の構造そのものには何の進化もありませぬ。F-100と同様に取り入れ口を小さくした上で後部ダクト部を太らせて断面積を稼ぎ、同じような気流の減速を行っているだけです。

ただしF-100より空気取り入れ口の唇部分が厚みを持つので、より強い衝撃波を生み出せたようには見えますが、それでも限度はあるでしょう。

ちなみにドラケン、最終生産型でマッハ2出たとメーカーのサーブ社は主張してるんですが、どうかなあ(笑)。私が考えてる以上にこの構造には減速効果がある、という可能性もありますが、怪しい気がしますよ、どうも。

ソ連初の超音速戦闘機、Mig-19の場合、機首部に空気取り入れ口を設けながら全く絞り込んでません。これは御覧ように取り入れ口の真ん中に隔壁を造り、ここに音速気流をぶつけて衝撃波を発生させていたから。ちなみダクト部はコクピットを避けるためにこのまま奥で左右に分かれ、後部のエンジンへと繋がる構造になっています。

どう見ても優れた設計とは思えず、実際、一部の機体では後にMig-21のような先端円錐を取り付けています。ただし、あれは衝撃波対策よりもレーダー搭載を迫られた結果、という話もあり、正確なところはよく判りませぬ。

ちなみに、この機体もソ連の皆さんはマッハ1.4まで出たと主張してますが、どうかなあ…。機首部を全く絞り込んでないので断面積効果による気流減速が無いのと同時に、この機首形状ではおそらく盛大な衝撃波が発生し造波抵抗も凄まじいものだったはずですから、厳しい気がしますよ。機体の構造としてもエリアルール完全に無視ですし(というか知らなかったのだが)。

ついでに初飛行ならF-100より速いので、こちらを世界初の実用ジェット戦闘機とする場合もありますが、量産と部隊配備では後れを取っているので、この記事はF-100を世界初と認定しております。

■さらなる減速 その2

さて、最後はF-15のダクトを例にとって可変吸気部構造(Variable intake ramp)などと呼ばれる空気取り入れ口を見て置きましょう。

F-15のダクト前部の上面は三枚の分割構造になっています。これは超音速を超えて飛ぶ時、ここが下に下がってきて凸部を作り出し、最後の衝撃波を生み出すためのモノです。大雑把な図にすると以下のような感じになります。

ダクト内の天井がせり出して作り出す凸部に音速気流をぶつけて最後の衝撃波減速を行うのと同時に、エンジン直前で高温高圧空気を発生させる事で、音速飛行時に必要な圧縮空気の確保を行っている、と思ってください。同時に断面積を狭い部分を造ってそこで衝撃波を生み、直後の広い断面積部分に送り出すことで減速効果を狙ってるようにも見えますが、この辺りの効果については正直、よく判りませぬ。

ただしこの構造では同時に複数の衝撃波を生じさせる場合があり、単純に何段式、とは言えない部分があります。そしてそこまで行くと筆者にもよく判らないので、ここでは詳しくは触れませぬ(手抜き)。

この構造を最初に採用した機体は恐らく1958年に初飛行したA-5 ヴィジランティだろうと推測しておりますが、確証は無いのでご了承のほどを。また、ここまで凝った構造では無いですが、F-111の後期型もダクト内の壁が持ち上がって似たような効果を得てるようです。

F-15以外の機体でも、超音速機によく採用されてる構造で、F-14もこの可変吸気部構造を持ちます。ただしF-14の場合、この構造にもう一つ別の目的を与えてしまっているので、音速飛行以下の速度でも写真のようにダクト天井部の板が下がっている事が多いです。この辺りについてはまたいずれ。

ちなみに民間機ながらコンコルドもこの構造を持ちます。

DANGERの文字が見える板と、隙間を開けて奥にあるもう一枚の板がそれです。ただしコンコルドもこれを使ってちょっと面倒な事をやってるのですが、ここでは触れませぬ。とりあえず、これで最後の衝撃波を生んでる、というのだけ確認して置いてください。

ソ連のMig-25も同じ構造を採用してるはずなんですが、実機を見る限りよく判りませんでした。よってこの記事では無視します(手抜き)。

といった感じに、エンジンに直接、音速気流を当てないようにし、同時に衝撃波背後の高温高圧の空気を利用するため、超音速戦闘機では空気取り入れ口周辺にさまざまな工夫を加えてる、というお話でした。とりあえず、今回はここまで。