■描写

さて、お次は「描写」の説明に入りましょう。ちなみに私が多少の才能を持っているのはこちらの描き方です。

「描写」は、対象を広く観察し、これを自分の頭の中に取り込んで「像」を成してから絵として出力する描き方です。一度「像」として頭の中に完成された形状は自由に再現が出来るので、その表現幅は遥かに広いと思ってください。そもそも人類の絵の歴史としてはこっちの方が遥かに先であり(エジプトの記号化された人物壁画や古代中国の金属器にある模様などもこれだ)、人間が二次元平面に世界を再現する場合、最もやり易い方法なのだろうと個人的には考えております。

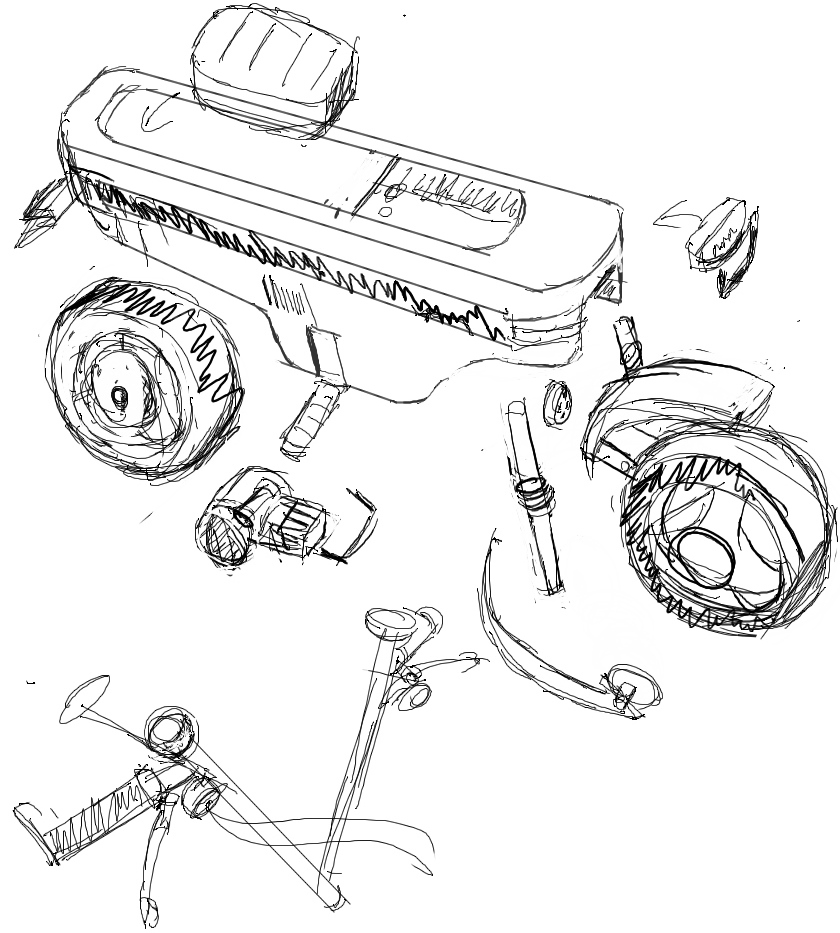

この描き方の場合、頭の中に「像」を造れればいいので、実在しない物体、ロボットや人体の頭蓋骨構造を越えた美系の少年少女を描く事なども可能です。この辺りはどうやってるのかを実際に説明しちゃった方が速いでしょう。まずは昨年も説明したややこしい形状の機械などの場合。これは大きな塊として全体像を捕らえる場合と、それではややこし過ぎて無理があるために単純な形状に分解理解し模型のように組み上げながら描いて行く手法があります。

低ポリゴン頭脳(後述)しか持たぬ筆者は、部品ごとに分解して理解する手法を主に採用する、というのは昨年、説明した通りです。その辺りを軽く確認して置きましょう。

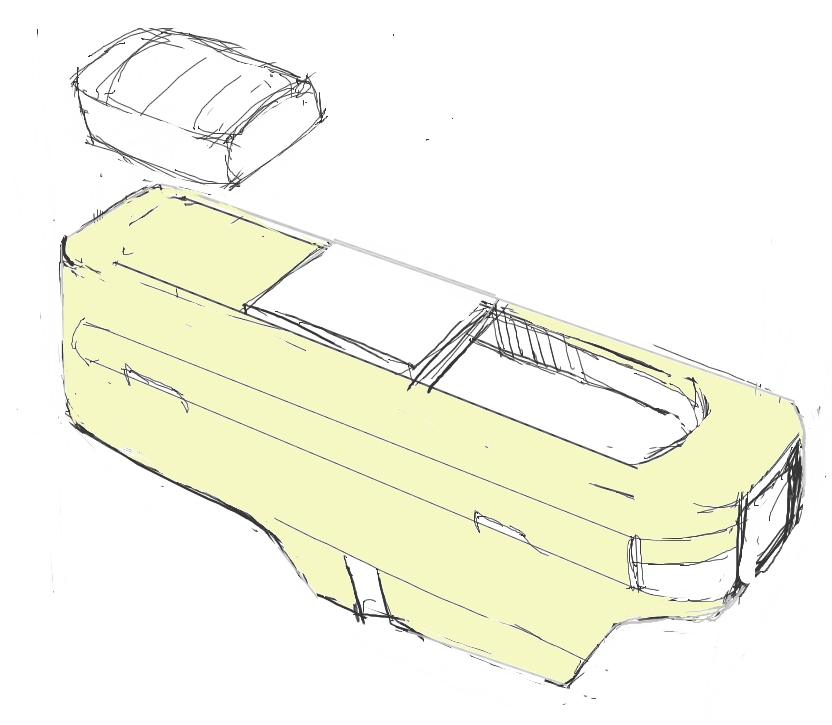

まずはこのように部品ごとに構造を大筋で理解してしまいます。筆者はここまで構造が理解できればほぼ絵に描けますが、もっと複雑な物、大型のバイクとか第二次大戦期の戦艦とかになると脳内に完全な「像」を造る限界量を超えてしまい、そのままでは描けません。その場合は大筋の形状だけ把握して大雑把な絵を成し、細部は写真で確認しながら描きます。すなわち基本的な形状は「描写」で描き、細部の描写は「転写」で描きます(脳内低ポリゴン数の限界と呼んでます。これがベラボーに高い人は自分の「像」だけで描けるのかもしれませんが筆者には無理だ)。先に述べた転写と描写を使い分けながら描く、というのはそういった意味です。

こんな感じに部品ごとの構造に分解、それぞれを模型のように組み立てながら描いて行くわけでです。一応、描いてる本人の頭の中には完成図が大まかに出来ており、それに合わせて描写しています。当然この手法は機械類以外にも適用できます。

我が家のモフモフ、デグーを描こうと思ったら、まずは観察します。ただしやたらと動き回るため、実際に見て観察するのは限界があります。このため写真に撮って詳細を確認するしかありませぬ。この手のモフモフ生命体は毛皮の下に体の構造が隠れている上に体が柔軟に伸び縮みするため、形状把握の難易度が高い対象の一つです。

なのでまずはその毛皮がなければどういった構造になるのかを理解します。この辺りは何枚も写真を撮って凡その形状を想像する他、最近はこんな動物まで、という骨格標本の画像がネットで見つかるのでそれを参考にする事ができます。特に骨格写真は有難く、デグーはリスやネズミよりもカピパラに近く、頭頂部が平らな構造なのだ、といった発見があります。ちなみに人間の「足」、靴を履く部分は哺乳類の中ではかなり短い方で、多くの生物は人間の膝下並みの長さの「足」を持ちます。よって人間の膝のように見える場所が足の付け根ですから自由に回り、その上の股関節のような場所がヒザで、後ろ向きに「く」の字型に曲がります。これを知っているだけでも動物の絵を描く時には結構、役に立ちます。

とりあえずその裸像が左上の物で、ここから実際のデグーを見て、何枚か模写を行います。筆者の場合、これで大筋の「像」が頭の中に出来上がるので、後はそれを「絵」として出力するだけです。

こんな感じですね。

一度対象の「像」が頭の中に出来てしまえば、実際にデグーを飼っている人以外、人類の98.7%は騙せる違和感のない絵をどの角度からでも描けるようになります。ちょっと複雑な構図になると実物や写真で確認する必要が出て来ますが、まあ大抵の絵ならもう見ずに好きに描けますね。これが「描写」の絵の描き方です。色や陰影も自分の「像」の中で再現して絵にしまうのですが、実際に見てみると、あれ、そんな感じになるのか、と驚くことも多く、この辺りは出来る限り実物を見た方がいいかもしれません(筆者だけかもしれんけど)。そういった意味でも、「転写」、「描写」のどちらかだけで絵を描くのではなく、使い分けながら描くのが理想となるのです。

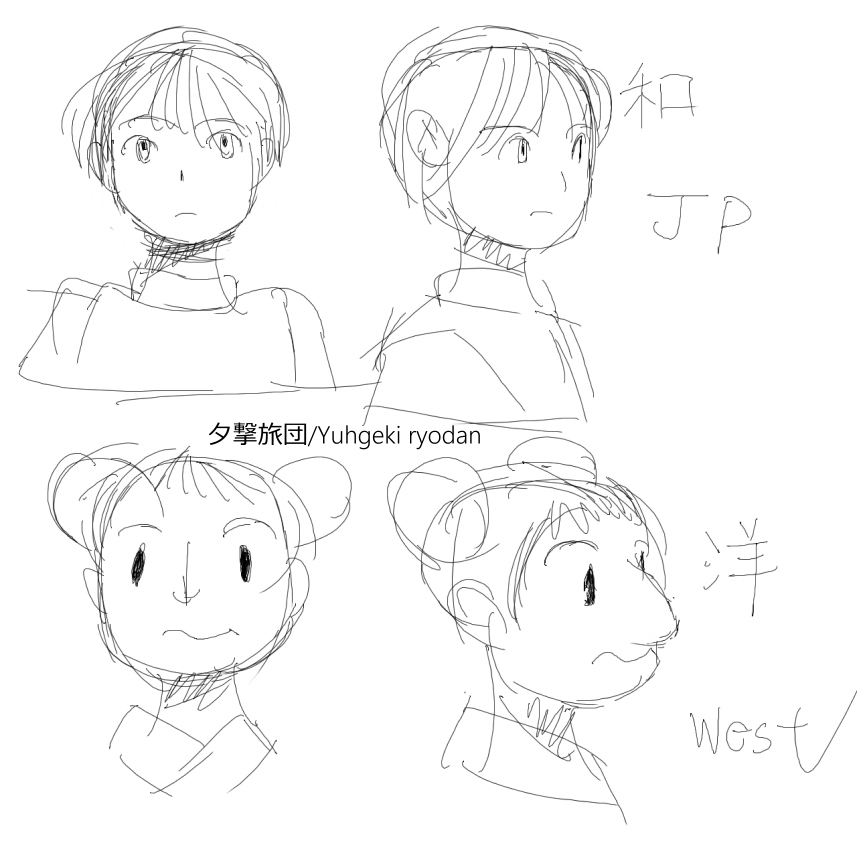

でもって非実在な人間、漫画とかアニメっぽい、日本式の人物画なども「転写」する対象がないので、基本的こういった「描写」で描かれる事になります。ただし宇宙から来たダークマターから成る絶望、みたいな完全な非実在ではありませぬ。よって一定の現実味を与えるため、現実の人間の衣服、体の形、バランスなどを「転写」して利用する事もあるわけです。

ちなみにこれも一度人物の「像」を頭の中に造ってしまえば後はいくらでも自由に描ける…と言いたいところですが、筆者はそれが苦手です(涙)。同じ人間を角度を変えて描くと、どうしても微妙に違う人になってしまうのが避けれませぬ。上の絵は着色の上にメガネとネクタイという小道具で小細工をしてるので、なんとなく同じ人に見えるはずですが、よく見ると、いやこの角度から見てこうなる?という部分が結構あります。まあ、この辺りは筆者だけの問題の可能性が高いので深入りしません。

■脱線その2

さて、ここからは二度目の脱線です。この手の「非実在な人間のアニメ漫画的描写」について、日本人離れした美形の顔形である、白人を意識しているからだ、と主張する人物に30年近く前に最初に会い、さらにそれ以降も数人ほど見かけました。まあ、その度にお前らはアホウか、と説明しているのですが、せっかくだからここでもやって置きましょう。そもそも「漫画アニメ顔」は人類、ホモサピエンスを超越した造形であり、あれを人種で分類するのは不可能です。アンドロメダ星雲からやって来たアンドロ梅田星人が、地球からのTV電波を受信してアニメ番組を視聴、そのまま地球に到着したら、お目めパッチリのアニメキャラと現存人類が同じ生物だとは認識できず、別の生命体だと判断する可能性が高いと思われます。それくらい人間の頭蓋骨構造を無視した造形なのです。あれに人種云々を求めるのはただの馬鹿です。

そしてもう一つ、白人と言うかイラン系からユダヤ系、ラテン、アングロサクソン&ゲルマンに至るまでの顔をデフォルメした場合、顔の真ん中に鼻が必ず残るんですよ。タンタンも、ピーナッツ(スヌーピー)も、そしてザ・シンプソンズですら、あれだけ人間の顔をデフォルメしても、最後に顔の真ん中にデッカイ鼻が残っているでしょ。あの人達の顔を意識してデフォルメしたのなら、鼻がどうしても残るんです。対して日本のデフォルメキャラ、アニメ漫画キャラはむしろ鼻が消失して、線一本程度で描かれるのが普通です。典型的なモンゴロイド系の日本人顔なんですよ、あれは。

まあこんな感じですね。 アニメ漫画顔を見て、あれが西洋人の顔だと思う人間は眼科と精神科に直ぐにでも行きましょう。どう考えても異常です。ついでにこういった一本線の鼻だけの単純な日本人顔になったのは、全てのアニメキャラの始祖、手塚治虫先生の影響ですが、そもそも手塚先生の絵柄も戦前のディズニー、というか「白雪姫(1937年)」の劣化コピーです。長編アニメの大量生産に入ったディズニーアニメは「ピーターパン(1940)」以降、鼻のデカい西洋人顔なるんですが、なにせ人類初の長編アニメだった白雪姫では作画の手間を省くためか登場人物のほとんどが鼻が無い描写となっていました(「白雪姫」は戦後の1950年になってから日本で公開され、当時22歳、本格的な漫画家デビュー前だった手塚先生に強烈な影響を与えた。日本ではわずか8カ月後に「バンビ」が公開になり手塚先生の性癖をさらに直撃するのだが、こっちには人間が出て来ないので、本稿では考えなくていいい)。

ディズニー大好きの手塚先生がこの鼻の無いデフォルメ絵を日本の漫画アニメ顔の「原型」として布教するのですが、結果的にモンゴロイド系のキャラのデフォルメには向いていたのでした。今でも鼻を描かない漫画家さん、結構いるでしょ。お目めパッチりで鼻を描かない、というのは日本的な漫画アニメ顔の基本なのです。あんなインド・ヨーロッパ系民族が居てたまるか。

ちなみに宮崎駿監督がオッサン、オバサンを描くと鼻のデカい醜い西洋人顔にする例が多いのですが、あれは何が理由なんでしょうね。

■脱線その3

もうここまで来たら、徹底的に脱線するぜハニー。

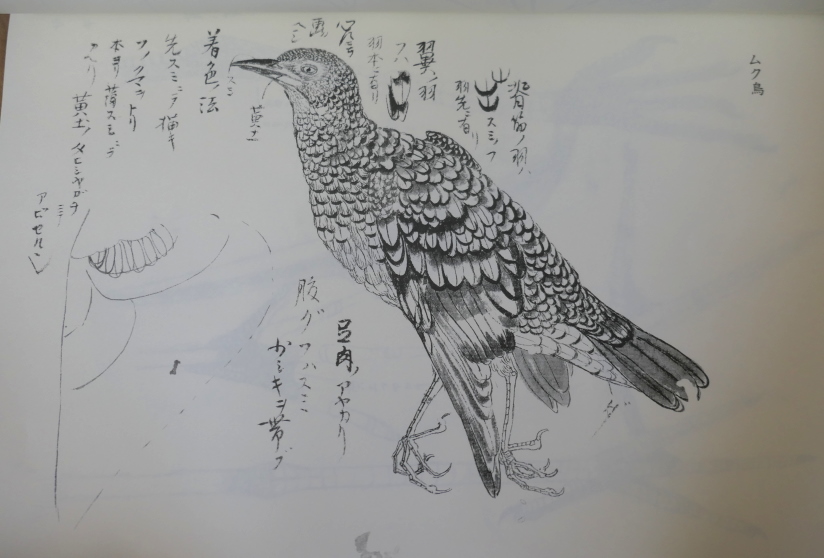

実際にやって見れば判りますが、写真の無い時代に動物の絵を描くのは極めて大変だったはずです。18世紀ごろまで決まりきったポーズの鳥や犬や馬ばかりが出て来るのは、そう簡単に絵に出来なかったからでしょう。この点、死体にしてしまえば観察はできるので、それを利用する事はあったようです。実際、葛飾北斎が弟子に渡したお手本帳、「画稿集」にはそういった絵が多数収録されています。

写真はムク鳥の写生で、その姿勢からして、おそらく死骸を観察したものでしょう。極めて精密な絵で、左には色指定まであります(笑)。

こちらはテン。これも死骸でしょう。野生のテンは田舎住まいでもその生態を見る事はまず無いですから。そしてこれも右側に色指定があります。

ただし北斎の恐ろしい所は、必ずしもそればかりでは無い点です。生きてるのを観察したのか、死骸から「像」を造り、脳内で生きている姿を再攻勢して「描写」したのか判りませんが、まさに生きているようなウソ鳥の絵もあるのです。凄まじい画力と言う他無く、これだけの絵を描ける人、今の時代にもそうは居ないでしょう。これ下絵無しで描いてるのかなあ。だとしたらホントに超人級の画力としか言いようが無いですね。

ちなみにこれらの絵は信州小布施の豪農で商人でもあった高井鴻山(こうざん)が入門後、手本として受け取っていたもの。北斎は高井鴻山の家に複数回、長期滞在しているので、恐らくその間に描き貯めて渡したのではないかと思います。晩年の北斎はかなりの数の肉筆画を弟子への手本として描いていた事が確認されており、これもそういった中の一つなのでしょう。それにしても凄まじい画力で、これ80歳を越てた時期の絵ですよ。宮崎駿監督に並ぶ絵の鬼でしょう。

といった感じで今回はここまで。本来は「立体」と「空間」の話までやりたかったんですが、そんな余裕はありませぬ。